Affolé, craignant à tout instant qu’il s’effaçât à jamais par la perte de son père, le comte di Fabbrini

avait sollicité une audience urgente au roi. Napoléon devait donner un contrordre au commandement portuaire, empêcher le Merrimack posté à Calais d’appareiller pour envoyer par le fond tout bâtiment rebelle ou suspecté de transporter les fugitifs, dont de Kermor.

Aux Tuileries, il se heurta à Cambacérès,

ministre d’Etat, chancelier, garde des sceaux, qui, se prenant pour quelque grand vizir ou grand chambellan, l’apostropha d’un ton mielleux de mamamouchi à la parade. Il avait deviné la raison impérieuse de la venue du Maudit avant même qu’il eût formulé sa demande. Une explication s’impose aux personnes qui pensent que ce ministre excentrique représentait un doublon de Danton, la chancellerie étant pour eux synonyme de l’ordre judiciaire. L’on pense aux personnages prestigieux comme Séguier

ou L’Hospital. Cambacérès détenait une position ambigüe dans le gouvernement, car sa fonction dénotait une persistance des titulatures d’Ancien Régime. Chancelier, garde des sceaux, certes, mais subordonné au ministre de plein exercice Georges-Jacques Danton,

chef réel de la justice en France. Autrement dit, Cambacérès était là avant tout pour le décorum et ses attributions s’avéraient honorifiques, tels ces offices domestiques de la monarchie capétienne originelle des temps féodaux. Il demeurait titulaire et possesseurs des insignes régaliens médiévaux dont la fameuse masse fleurdelisée, mais c’était tout car il ne donnait aucun ordre, ne pouvait signer aucun décret de mise hors la loi, ce que Danton et Fouché avaient le droit express de faire. Bref, l’homme était politiquement creux, une enveloppe fate et vide, un symbole placé là pour contenter les plus conservateurs pouvant s’effaroucher d’une figure de démagogue débraillé comme Danton.

« Sa Majesté, souffrante, ne pourra vous recevoir aujourd’hui. » grasseya-t-il. Son langage apprêté permettait de dissimuler ses origines méridionales.

La réponse était on ne peut plus laconique, mais elle sonna aux oreilles du Maudit à la manière de la sonnette d’un serpent.

Cambacérès invita Galeazzo en son cabinet, une pièce qui transsudait la luxure invertie. Les murs s’ornaient de tableaux équivoques, caravagesques, toiles ténébristes dans lesquelles les nus éphébiques et archangéliques pullulaient. Certaines d’entre elles provenaient des collections de Gaston d’Orléans

et du prince de Conti, frère du Grand Condé. Jean-Jacques Régis de Cambacérès, pillard opportuniste, s’était, tel un Goering d’une autre piste avec les biens juifs spoliés, accaparé des pièces les plus sulfureuses parmi les œuvres d’art des partisans récemment émigrés de Louis XVI. Sans façon, il s’assit sur un fauteuil néoclassique, tapissé de motifs floraux, dont les pieds figuraient des colonnettes à cariatides et les bras des sphinges polymastes.

Les doigts bagués du ministre caressaient discrètement les gorges monstrueuses et multimammes des sphinges, les lissant avec obscénité. Galeazzo demeura obstinément debout, détournant le regard de ce visage de précieux enfariné et poudré à la crinière d’écume dont les joues paraissaient couperosées. Il focalisa son regard sur un buste de bronze imité des Romains, d’une sobriété contrastant avec le décorum de la pièce, un Brutus barbu qui trônait impunément sur la table de bureau. Brutus, personnage symbole de la vertu romaine républicaine originelle, dont la présence, ainsi qu’un oxymore, fulminait un anathème aux vices affichés et aux goûts dispendieux du chancelier royal. Un Christ en croix espagnol de Luisa Roldán chez le marquis de Sade eût revêtu un sens similaire.

« Peut-être souhaitez-vous boire ? » reprit la voix doucereuse du garde des sceaux. Ce libertin insupportable prit une clef, ouvrit un secrétaire qui révéla un flacon à cabochons dont le bouchon, en verre bleuté, représentait une tête casquée d’Athéna Pallas digne d’un camée antique. Il posa deux verres, des flûtes à champagne, sur la table, avant d’ouvrir le flacon et de servir d’abord son invité.

Galeazzo eût bien bu ; seulement, il avait aperçu ce qui flottait dans la mystérieuse liqueur d’un coloris d’armoise, dont le nom latin rappelait une artiste peintre baroque alors oubliée : Artemisia Gentileschi.

La chose, indicible, baignait dans le liquide indéterminé parmi des restes végétaux aromatiques. Le comte di Fabbrini avait du mal à réprimer son dégoût. Certes, il ne s’agissait pas de fragments organiques humains comme, en un premier temps il eût pu le croire en une erreur d’appréciation, mais ce répugnant déchet préservé par l’action de la liqueur ne pouvait indifférer les âmes sensibles.

« Honorez-moi en dégustant ce noble alcool distillé par un élève vétérinaire de Maisons-Alfort. Vous m’en direz des nouvelles. Il égale s’il ne surpasse en délices l’ambroisie des dieux. »

Cambacérès émettait des claquements de la langue et de malséants bruits apparentés à des lapements de chat buvant son lait dans sa jatte. Or, l’indicible ordure contenue dans le flacon était d’évidence d’une nature féline, mais tératologique. Il s’agissait d’un chaton cyclope au pelage dépigmenté par le long bain conservateur. On subodorait qu’il eût été tigré s’il avait vécu, mais ses poils détrempés, collés à ce misérable cadavre mort-né, ne pouvaient plus révéler sa teinte naturelle. De même, l’œil unique, rétracté depuis longtemps, ne dévoilait en aucun cas le mystère insoluble de sa portée.

Le comte fulmina de colère et jeta :

« Baste Monsieur de Cambacérès ! Cessons là ! Ce n’est point de votre courtoisie dont j’ai besoin, mais d’un télégraphe ! Je dois contacter d’urgence les autorités portuaires de Calais, dussé-je désobéir aux ordres de Sa Majesté Napoléon premier.

- Comte, ne nous agitons point. Vous rebelleriez-vous ?

- Je ne puis vous expliquer la raison de mon souhait. Je suis fidèle à la cause des Bonaparte depuis près de vingt ans, mais contacter Calais est pour moi une question de vie ou de mort.

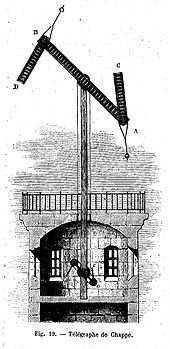

- Ma sollicitude envers vous signifierait ma disgrâce. Oui, le palais comporte un poste télégraphique avec un sémaphore. Vous n’êtes pas sans savoir, comte di Fabbrini, que notre système combine l’électricité de messieurs Volta et Galvani et l’optique de monsieur Chappe.

Un réseau continu de télégraphes, postés de sémaphores en collines et de vallons en monts. Le poste des Tuileries communique avec celui de la tour Saint-Jacques qui transmet à la colline de Montmartre puis à… Mais je vous vois nerveux. Votre qualité de faiseur de roi, à ce que l’on prétend, ne vous autorise pas à adresser des messages contrevenant à la sécurité du gouvernement.

- Alors, Monsieur le ministre, signez ceci par ordre du roi Napoléon ! »

Galeazzo possédait le sens de la théâtralité et du tragique ; il tendit au nez de Cambacérès une feuille toute écrite, à laquelle ne manquait que la signature de l’autorité suprême. C’était un blanc-seing royal permettant à di Fabbrini de rédiger et d’expédier des messages télégraphiques prioritaires chiffrés relevant de la sûreté de l’Etat. Le comte possédait une habilitation secrète accordée après la prise de pouvoir de 1799, mais il ne pouvait agir sans la signature expresse de Napoléon.

« Signez ceci, Monsieur, s’il le faut du paraphe imité du roi ! Contrefaites-le ! Une signature par délégation serait insuffisante !

- C’est un faux, comte que vous me demandez ! Le courroux du Buonaparte sera immense et il me fera exiler à l’Île Bourbon ou en Guyane !

- Au contraire ! Je vous promets que vous serez justement récompensé car votre geste permettra d’épargner trois vies !

- Trois ? Que me dites-vous donc là ?

- Si vous ne signez pas, je n’existe pas ou plus !

- Palsambleu ! Et quelles sont les deux autres personnes ?

- Mon père et mon frère !

- Vous fabulez, comte di Fabbrini. Cependant, votre fébrilité plaide en votre faveur. Je vous crois sincère. »

Irrité, Galeazzo eut la brusquerie de renverser la liqueur dont il ne voulait pas. Pour Cambacérès, le geste ulcéré et inapproprié, discourtois en un mot, n’était point grave ; il disposait de réserves, dont un jéroboam dans lequel macérait une curieuse poule noire à quatre pattes aux plumes depuis longtemps déteintes et agrégées par l’alcool.

« Vous céderiez donc ? fulmina-t-il. Vous moquez-vous ou pas ?

- Comte di Fabbrini, je suis votre humble serviteur », répliqua Jean-Jacques Régis d’un ton mi cauteleux, mi ironique.

Il signa, imitant à la perfection Napoléon d’un paraphe typique. La plume d’oie émit un frottement désagréable.

« Dans d’autres circonstances, je vous aurais dit : soyez des nôtres ! mais votre vertu, votre probité…

- Votre moquerie se fait orgiaque, monsieur. Sachez que l’inversion ne m’intéresse nullement, jeta sèchement le Maudit en se saisissant du papier désormais « en règle ».

- Comme vous voudrez. Ma proposition n’avait rien de déshonnête. Savez-vous qu’au Palais-Royal, on ne trouve pas que des filles ? »

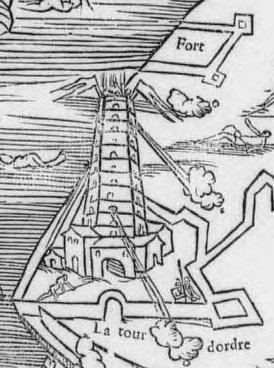

Le comte s’abstint de répondre au ministre d’Etat. Frisant l’impolitesse, il partit en coup de vent, sans demander son reste, laissant Cambacérès marri en compagnie de l’immondice de ses liqueurs blasées. Il alla s’enquérir du sémaphore des Tuileries. Il n’eut pas à chercher trop longtemps : ledit sémaphore se situait au pavillon de Flore. C’était une construction récente, une sorte de tour dont le style architectural jurait avec le reste du bâti, plus proche du phare romain de Boulogne

érigé sous Caligula et qui s’était effondré en 1644, que de l’ensemble palatial hérité des XVIe-XVIIe siècles. Le néoclassicisme, le goût antique, envahissaient les arts depuis plus de vingt ans. Galeazzo n’ignorait pas les projets royaux destinés à améliorer le palais des Tuileries, la volonté de Napoléon de nommer Percier et Fontaine architectes officiels du régime afin qu’ils missent bon ordre à sa gestion, son décorum et son occupation ; les artistes l’avaient pour partie « colonisé » et notre peu raffiné Napoléon n’avait que faire de cette bohème académique par anticipation, ne jurant que par la soumission des beaux-arts à la propagande. Il venait de trouver en David le nouveau Le Brun indispensable à l’accomplissement de son dessein. Sous peu, l’engeance parasite recevrait un ordre général d’expulsion.

Hâtant le pas, passant par les jardins, di Fabbrini parvint à destination en moins de huit minutes. Il connaissait les Tuileries comme sa poche. Un préposé coiffé d’un bonnet de police à gland gardait l’accès du sémaphore, solide tour carrée encastrée à l’angle du pavillon de Flore.

A première vue, l’homme paraissait farouche. Quel plaisir éprouvaient ses semblables à revêtir des oripeaux carnavalesques avec une ostentation de perroquets, attributs belliqueux plus proches de ceux des théâtreux de l’Ambigu-Comique que des uniformes d’une troupe authentique ? Il était vrai que Joachim Murat

avait eu son mot à dire dans la conception des tenues nouvelles dont le mot d’ordre était de se différencier au maximum de celles de la dynastie précédente. Le Maudit venait de l’époque où Jacques Offenbach sévissait. Aussi put-il jauger d’un œil tout à la fois sévère et connaisseur tous les détails et accessoires prétendument réglementaires de cette sentinelle en faction. Pour commencer, l’homme arborait non sans coquetterie cette nouvelle capote beigeasse, grise ou chamois que les grenadiers de la nouvelle garde royale enfilaient pour un oui ou pour un non, que la chaleur fût torride au zénith de juillet ou qu’ils campassent la nuit dans un bivouac détrempé par la pluie de novembre, dans l’attente que « le petit caporal » allât les flatter en partageant leur rata et leur corvée de patates de Monsieur Parmentier. Ensuite, la capote présentait des pans relevés et attachés, retroussis de mauvais goût dont l’usage aberrant se prolongerait jusqu’à la débâcle de 1940 de l’autre chronoligne. Le tout se complétait de buffleteries croisées avec soin et d’un col montant, rigide, avec le numéro régimentaire brodé en chiffres d’or. Sous la capote se devinait la veste d’uniforme passepoilée de cramoisi. Notre homme avait la chance de vivre en une époque antérieure au pantalon rouge que le comte di Fabbrini exécrait chez la soldatesque du neveu impérial. Du chef coiffé d’un de ces nouveaux bonnets à poils émergeait un appendice nasal extraordinaire, un nez de Cyrano aux bacchantes d’un brun-roux propre à disputer sa proéminence à ceux des singes nasiques et des masques idolâtres kanaks. Cela lui conférait une expression butée, de brute mal dégrossie voire de gueule cassée du XXe siècle au nez greffé. Enfin, le fusil qu’il portait, dont le canon se terminait par la baïonnette acérée emblématique, n’était pas pour rassurer les quidams. Sa raideur statuaire rivalisait avec les répliques des maîtres antiques Praxitèle, Scopas,

Myron ou Polyclète qui peuplaient de leur présence incongrue le corridor lambrissé et doré de cette succursale du Louvre dont on entrapercevait l’aspect intérieur surchargé par une fenêtre d’aile sise derrière le phare télégraphique.

Galeazzo montra l’ordre falsifié au cerbère borné. Il l’examina brièvement. Le galon caporalesque, ce double chevron écarlate brodé au bas de sa manche droite témoignait que le grade subalterne obtenu de haute lutte par ce précurseur des grognards ne nécessitait aucunement qu’il sût lire couramment. Une lueur fugace éclaira son regard inintelligent d’exécuteur d’ordres : il avait davantage identifié le paraphe de Napoléon, aussi faux qu’il fût, que les quelconques lettres et syllabes composant le document. Le grondement caverneux émis par sa gorge eut pour di Fabbrini la valeur d’un laisser-passer.

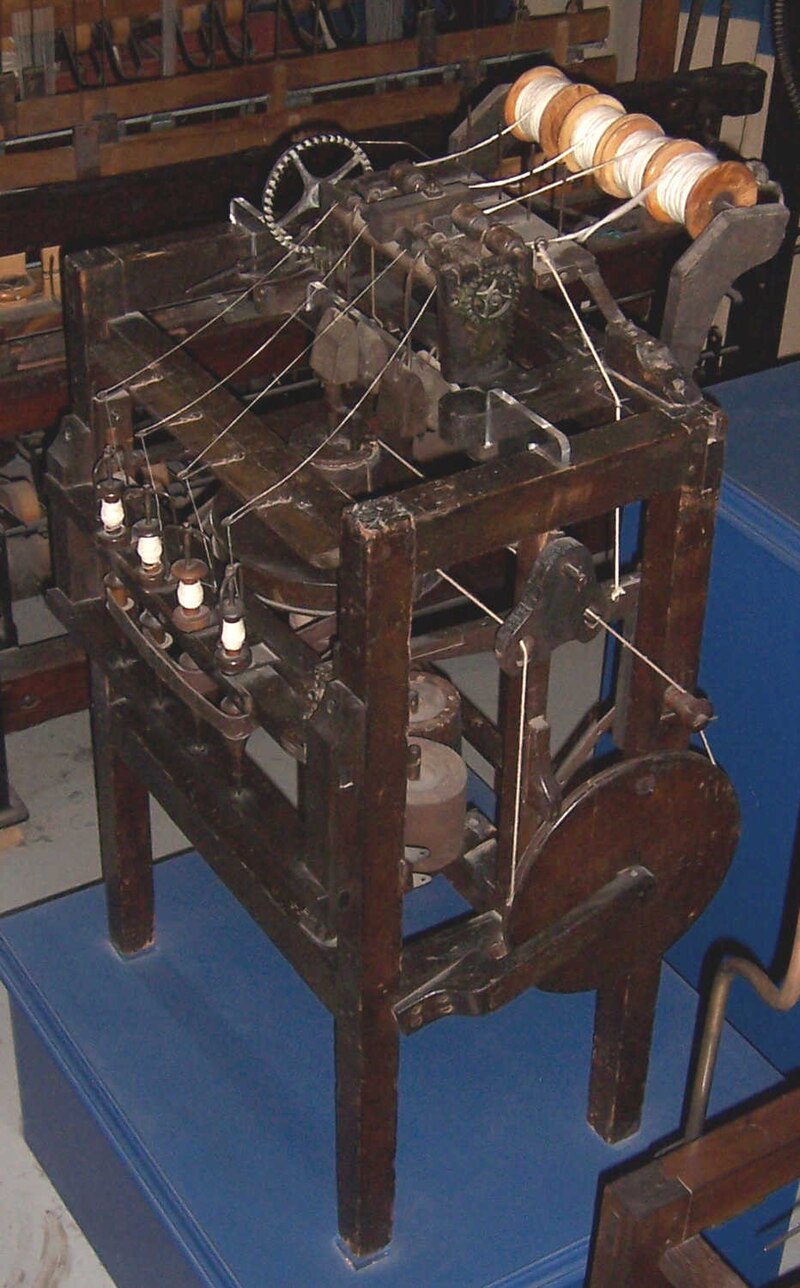

Fort de cette approbation animale, le Maudit gravit les degrés le conduisant en haut du sémaphore. Le télégraphiste se tenait assis au sommet de cette tour en plein ciel, dans l’expectative d’un message capté ou à transmettre, près de sa machinerie complexe et fascinante, aux leviers qui, perfectionnés, actionnaient un appareillage combinant la force hydropneumatique à celle de la vapeur, alimentée par une petite chaudière, avec son charbon entassé avec soin. Une double pompe pourvoyait cet engin en air et en eau. C’était là au fond quelque automate combinant la science des mécaniciens grecs à celles de Léonard de Vinci et des ingénieurs anglais Hargreaves, Crompton et Arkwright, à qui nous dûmes la révolution industrielle textile avec la spinning jenny, la mule-jenny et la water frame.

Ce qui surprit Galeazzo, c’était cette double couche de tambours rotatifs mécaniques : la première activait une série initiale de bras télégraphiques formant les signes exacts du message ; la seconde les modifiait, ordonnant l’action de l’autre série de bras qui convertissaient les premiers signes en d’autres, tout différents. C’était proprement révolutionnaire. Songeur, Galeazzo se souvint que ce perfectionnement du télégraphe de Chappe dans un sens proto-informatique lui avait été suggéré par son bienfaiteur Van der Zelden, à partir de notes éparses laissées par Sir Charles Merritt, le meilleur disciple du Maudit, en une prescience stupéfiante anticipant Turing.

L’homme se contenta d’un coup d’œil à l’ordre écrit « napoléonien ». C’était à croire que le visage du comte était devenu si familier à tous que nul ne se souciait plus de ses agissements au palais.

Alors qu’il s’apprêtait à dicter à notre technicien le message secret à adresser « en priorité haute » (pour s’exprimer comme de nos jours) à l’amirauté de Calais, Galeazzo se rendit compte qu’il ne connaissait pas tout du chiffre à utiliser. Sa science du cryptage, comme aussi celle de la stéganographie, avaient quelques lacunes.

« Par l’enfer et la géhenne ! » jura-t-il pour lui-même sans que le télégraphiste l’entendît.

Aussi se contenta-t-il de conseiller au télégraphiste d’utiliser de préférence les tables cryptographiques correspondant au chiffre habituel de Jules César,

quoiqu’il fût facile à violer par les services secrets d’Albion. L’homme proposa au Maudit de complexifier le message en y introduisant un code aléatoire combinant plusieurs séries de lettres ne se suivant jamais dans le même ordre. Les recompositions successives par les tambours et bras mus par la vapeur et l’hydro-électricité galvanique feraient le reste.

« Faites comme vous l’entendez ; je ne suis point expert. » répliqua le comte, agacé.

Alors, il dicta ceci, que nous restituons dans toute sa clarté nécessaire :

Ordre impératif est donné par Sa Majesté Napoléon premier le grand à l’amirauté, au commissariat du port de Calais et à la douane de ladite bonne ville de ne pas ordonner à l’unité steamer cuirassée Royal Merrimack 1798 Villaret de Joyeuse d’appareiller afin d’intercepter voire d’envoyer si nécessaire par le fond corps et biens, officiers, matelots, passagers et cargaison, tout bâtiment suspect qui tenterait illégalement de forcer le blocus et de se rendre en Angleterre.

Car telle est notre volonté expresse.

Signé : Napoléon.

La formulation, médiocre, pouvait prêter à confusion ou être sujette à caution en cas de mauvaise transmission, déformée ou tronquée : il était facile de comprendre l’inverse de ce que disait le message du fait, notamment, du réseau trop complexe de sémaphores et télégraphes relais entre Paris et Calais, chaîne de transmission propre à la multiplication des erreurs. Napoléon s’était lui-même refusé à passer directement – au détriment de Claude Chappe - au système entièrement électrique et à l’alphabet Morse malgré les suggestions du Maudit (l’invention remontait à 1837 de l’autre monde), préférant opter pour une technologie hybride, mixte et complexe, mi française, mi anglo-saxonne, orgueil patriotique oblige. Il eût pu même faire appliquer les projets d’Arthur Young datés de 1787.

On pouvait attaquer au hasard n’importe quel navire, du fait que le comte di Fabbrini ignorait tout du bateau que les comploteurs allaient utiliser pour leur fuite. Là se situaient les failles du réseau d’espions de Fouché.

A suivre...

****