Plongés dans l’eau troublée de leur Pan Thalassa personnelle, au sein d’un univers sphérique bien délimité, les deux adversaires se défiaient en une nage immobile. Les chamarrures et les dorures ornementant le verre de leur bocal lui apportaient une touche baroque et tarabiscotée, qui cependant ne pouvait masquer la saleté du verre de Murano pollué d’impuretés, en ce récipient ostentatoire autrefois opalin et désormais opaque.

Ils s’observaient avant l’assaut, en frères ennemis dont les mouvements natatoires pectoraux et pelviens avaient acquis une fixité étrange en ces préliminaires belliqueux. Leurs yeux bougeaient imperceptiblement alors que leur nageoire dorsale se déployait en un chatoiement coloré bleuâtre. Leurs queues faisaient comme une traîne impressionnante, une crête postérieure, une crinière épineuse, une corolle cocardière constellée de bigarrures polychromées.

Le combat s’enclencha enfin, les deux rivaux ayant choisi la voie martiale. Deux poissons partageant le même bocal, c’était toujours un de trop pour cette espèce réputée pour sa hargne et sa pugnacité, et cela faisait des siècles que les aquariophiles chinois savaient cela. Leurs bouches opiniâtres émettaient force bulles en cette eau asphyxiante trop confinée. Ce fut lors une lutte à mort entre les deux Betta splendens agressifs et farouches. Il existait des êtres humains pour parier sur ces dragons aquatiques miniatures. Accroupis autour du récipient en plein pavé fangeux, ces parieurs étaient tous chinois, tous des coolies des docks interlopes de Londres, et tous utilisaient du papier-monnaie de Cathay pour ce faire, billets de banque anciens de plusieurs siècles, effrangés, troués, déchirés par endroits et moisis, car l’heure de nouvelles émissions n’était pas encore revenue, ces dérivés fiduciaires de l’ancienne monnaie wén n’ayant plus cours en 1800.

Les empereurs Qianlong et Jiaqing son successeur

se refusaient à toute ouverture à l’Occident. La partie enflammée à laquelle se livraient ces parieurs efflanqués, au costume flottant de toile et non de soie, prémonition des pyjamas de l’avenir, nattés de jais, chaussés de ce que l’on ne qualifiait pas encore d’espadrilles mais d’espardillos apparentés à ces chaussons toilés roussillonnais à la semelle tressée de sparte, coiffés des calottes noires traditionnelles les qualifiant de plébéiens de l’Empire du Milieu, suscitait l’intérêt du peuple des docks, marins en goguette, prostituées, aconiers, pêcheurs, smugglers, portefaix de toute sorte, calfats et cordiers. Il y avait aussi quelques marchands ambulants autochtones ou d’importation, comme si certains parmi ces misérables avaient suivi les Bourbons en exil avec armes et bagages. Porteurs d’eau, vitriers, bouquetières de treize ans à la marge de la prostitution mais aussi marchands de coco

ou vendeuses de tisane – l’hiver venait à peine de s’achever – s’agglutinaient autour du groupe de Chinois, encombrant les lieux de leur fontaine dorsale de fer-blanc en profitant de l’opportunité soit pour héler le chaland en scandant le nom de leur marchandise, soit pour miser à leur tour sur les poissons farouches. Notre tisanière – en référence à ces infirmières qui, à l’hôpital, distribuaient la tisane aux malades -, toute jeune fille dont la beauté rustique n’avait rien à envier à celle de la marchande du tableau de Françoise Duparc,

s’en tirait mieux que l’homme au coco, faisait davantage d’affaires (un garçonnet ne venait-il pas de mourir la semaine dernière, empoisonné par l’absorption d’un verre de coco oxydé, la populace retenant mieux ce fait divers que les noms des ministres ?), abreuvant de sa tisane chaude les gorges assoiffées des hommes jaunes (peut-être que, pour eux, cette boisson servait de substitut au thé) affairés à enchérir sur leur champion, qui en cantonais, qui en mandarin. Chacun était vite plumé de son papier-monnaie sans valeur à défaut de pence à parier et le combat, indécis, promettait d’être longuet, les rares billons anglais en leur possession servant à rémunérer la besogneuse enfant. Il était étonnant qu’ils ne préférassent pas s’enivrer à l’alcool de riz. Les vêtements douteux de tout ce public exhalaient des fragrances rancies, épicées, safranées et enrichies par une touche de sueur tournée.

Parmi les spectateurs, un homme élégant, non point un prototype du dandy, mais un Français, récemment arrivé à Londres, fidèle à la poudre, aux dentelles, au tabac à priser et à la farine, une canne de gentleman en acajou au pommeau d’argent serti de cabochons en main. Nous le devinons, il s’agissait de Stanislas Fréron

dont la mission se poursuivait sans contretemps. Son mameluk personnel l’accompagnait toujours, et le mutisme mahométan de l’homme voilé suscitait la crainte de ceux qui le croisaient. Si Fréron se trouvait ici, en cette saynète pittoresque cosmopolite, c’était pour une raison bien simple : celui qu’il devait contacter se trouvait parmi les parieurs et se nommait Li Kong.

Cependant, ce Li Kong était si absorbé par l’affrontement interminable des poissons combattants originaires des rizières siamoises que plus rien d’autre que le bocal n’existait dans son environnement spatio-temporel. Chacun des guerriers battait des ouïes et des nageoires avec frénésie tandis que les bouches s’ouvraient spasmodiquement, sans que toutefois quiconque parvînt à blesser sérieusement son ennemi. Des fragments de téguments bleuâtres flottaient dans l’eau polluée. L’air lui-même paraissait frappé d’immobilité.

Ce fut alors que la bataille aquatique entra dans une phase décisive. Comme Lamartine eût pu l’écrire autour de 1820, le temps cessa de suspendre son vol.

Le plus rustique et malin des poissons, quoique blessé, ressentant la fatigue de son adversaire, profitant d’une opportunité, lui porta un coup fatal qui déchira ses nageoires pelviennes et le mutila de nombreuses écailles jusqu’en la chair elle-même, lésant un organe vital. Le vaincu cria grâce, abandonnant la lutte. Il s’alla agoniser au fond de l’aquarium. On organiserait en l’honneur du brave des obsèques confucéennes en bonne et due forme, malgré la cruauté de son destin. Lui-même éclopé, quelque peu écaillé et mordu, le vainqueur, épuisé, reprit sa position statique antérieure, bouche ouverte. Nous pouvons lors l’écrire : l’intelligence de ces animaux est proprement remarquable, contrairement aux idées reçues proférées par le commun. Pour nos Chinois, chacun de nos gladiateurs tropicaux était doté d’un nom, d’une individualité, d’un caractère propre, qu’il se nommât Azur céleste ou Fils du Palais splendide. C’était ce dernier, un Betta splendens de deux ans, qui l’avait emporté. Il panserait ses blessures avant la prochaine bataille.

Les parieurs fortunés qui avaient misé leur dérisoire monnaie sur le bon combattant se congratulèrent en gloussant, en poussant des exclamations chantantes et triphtonguées, plus complexes et subtiles que les ornamenti et gruppetti de la musique italienne baroque ; Li Kong faisait éminemment partie de leur groupe, partageant leur réjouissance. Toujours il gagnait en ces hostilités aquariophiles cruelles, en connaisseur. Ainsi se présenta pour Fréron l’occasion d’enfin l’interpeller.

« Maître Li Kong ? » interrogea-t-il en un anglais teinté d’accent français précieux. Il lui avait attribué un titre, une dignité le plaçant au-dessus des coolies ordinaires des docks. Par flatterie ou politesse ?

« Lui-même », répondit l’expatrié de Cathay tout en effectuant une courbette à l’adresse du duo. Il avait prononcé ces deux mots en un anglais exotique, avec un accent mélodieux, où les sons se trouvaient déformés, métamorphosés en autant de notes raffinées.

« Maître Li Kong, reprit Fréron, je souhaite que vous nous conduisiez en l’atelier tenu par celui avec lequel vous vous êtes associé pour affaires, Master Kyle McKenna, l’imprimeur irlandais, qui, autant que la cause légitime des siens, devra servir désormais la nôtre. »

Li Kong connaissait les subtilités de la politique anglaise, et savais le peuple irlandais opprimé, mais n’en était-il pas ainsi en l’Empire du Milieu, où l’hégémonie imposée par les Han depuis des siècles ne supportait pas les velléités autonomistes des peuples allogènes ?

Alors, ils se mirent tous trois en marche, abandonnant les quais, s’aventurant en un lacis tortueux, cheminant le long d’un emboîtement sans fin d’entrepôts desquels s’exhalaient des senteurs variées provenant de ballots divers déchargés des cales de voiliers venus de toutes les mers du globe, là du moins où les corsaires de Napoléon et le blocus avaient marqué quelques faiblesses.

L’érection et l’action des premières grues à vapeur, le transport des pondéreux, du faix, par les trinqueballes et les fardiers, le chargement et le déchargement continus des cargaisons engendraient des bruits d’ambiance permanents et abrutissants auxquels s’additionnaient des sensations olfactives désagréables et multiples provenant des effluves putrides et soufrés de la Tamise, comme si une multitude de rats morts ou de charognes de noyés par suicide ou d’homicidés par la pègre y séjournaient depuis trop longtemps. Si le Maure n’en avait cure, accoutumé qu’il était aux senteurs particulières des caravansérails (l’haleine atroce des dromadaires y contribuait grandement), Fréron, au contraire, faisait le délicat et ne pouvait s’empêcher de priser continûment ou de porter à son nez quelque mouchoir imbibé d’une huile camphrée. Il y avait aussi les boues diverses, toutes ces boues, cette fange composite à la composition indéfinissable qui vous souillait les bottes et les bas de soie des dames de qualité débordant de fanfioles. On ne pouvait savoir quelles velléités (charité, encanaillement ?) pouvaient les mener en ces sinistres lieux à moins qu’il se fût agi de prostituées jouant au Monde.

Il arrivait que des paquets divers demeurassent par terre, aux portes de tel ou tel entrepôt, dans l’attente qu’on se décidât à les prendre. Aussi, le trio avait fort à faire pour contourner certains monticules de marchandises entassés çà et là, en pyramides instables. Rongeurs, pilleurs et mendiants profitaient de l’aubaine.

Enfin, après une promenade laborieuse, notre groupe parvint à destination via une enfilade étroite, sorte de sente entre deux rangées d’entrepôts où demeuraient affalés ivrognes tressautant de rots malodorants et vieilles catins fanées privées d’un asile de nuit et pendeloquées de haillons.

« Bienvenue au saint des saints de Limehouse ! » s’écria, obséquieux, maître Li Kong en son anglais chantant. D’un simple grognement émis à travers l’étoffe de son chèche indigo, l’âme damnée de Fréron acquiesça à cette invite dont cependant, ignorant de l’anglais, il n’avait guère saisi les mots.

Une fois le trio entré, les premières personnes auxquelles Fréron prêta quelque attention étaient des fumeurs d’opium assommés par leur vice, couchés à même le sol douteux parmi divers ballots. Dans l’état d’hébétude où les plongeait la drogue, ils ne pouvaient plus prononcer que des mots d’une seule syllabe. Dans l’atmosphère viciée et enfumée du bâtiment, le commensal de Danton éprouva du mal à distinguer les détails. Il dut accommoder ses yeux à la semi obscurité qui, çà et là, s’entrecoupait de lueurs fugaces rougeoyantes, provenant de quelques forges plus ou moins légales. L’endroit puait d’un air aux miasmes stagnants, et la vaste structure était emplie de bruits sourds peu rassurants. C’était partout des étalages hétéroclites de caisses encore clouées, des paquets interlopes de denrées tropicales que menaçait la corruption. L’odeur des grains de café non torréfié, des fèves de cacao rances,

du sucre de canne gâté par les moisissures, des amoncellements de bottes de feuilles de tabac en provenance de Virginie ou d’ailleurs mal séchées agressait les bronches de l’agent du ministre de la justice qui suivait vaille que vaille le guide chinois dans le parcours dédaléen de l’entrepôt.

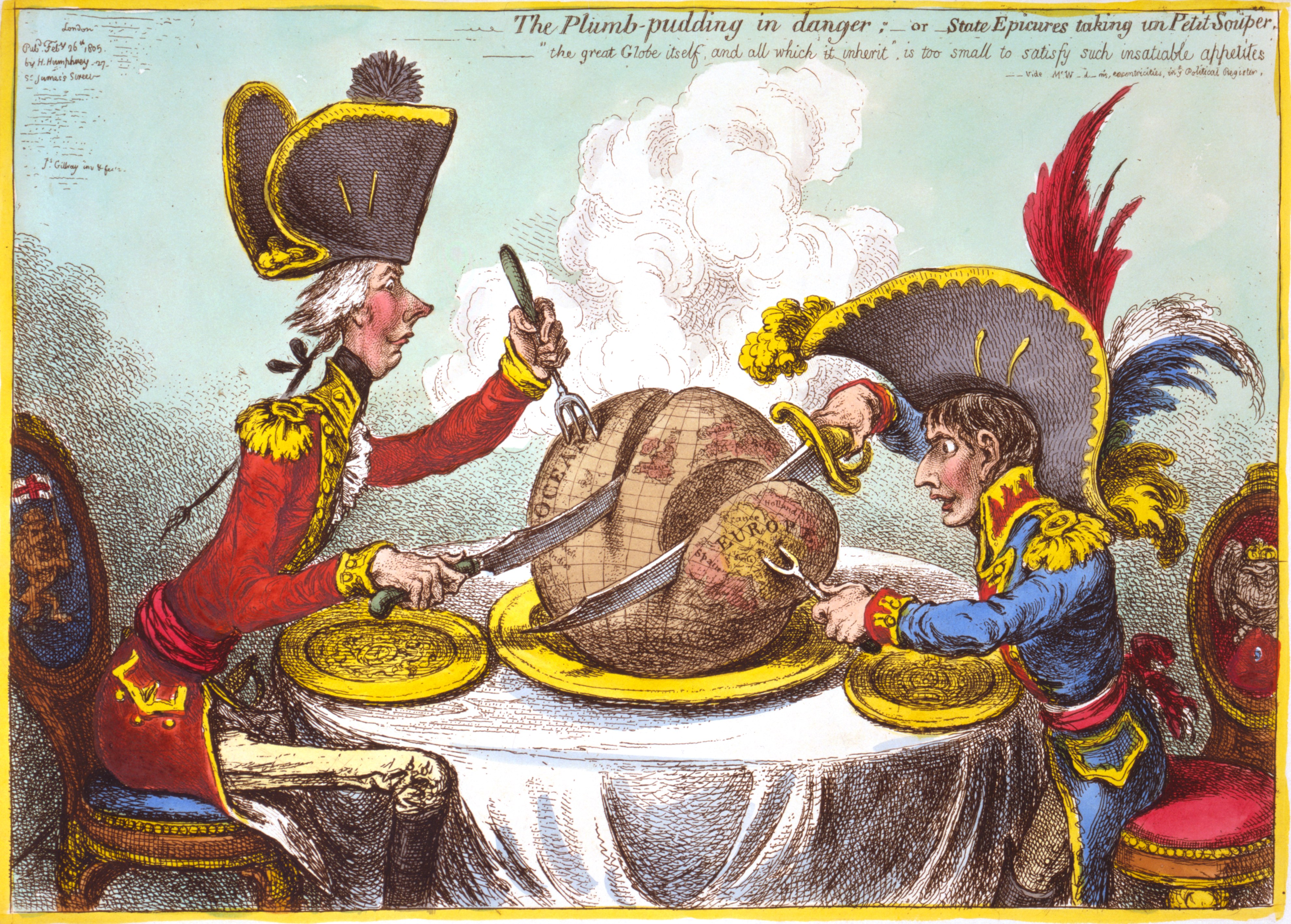

Enfin, Fréron vit ce que Li Kong désirait lui montrer : des dizaines de cordes auxquelles étaient suspendues des feuilles de papier imprimées de dessins grotesques et orduriers, fragments de gazettes injuriant la politique du prince-régent. Les caricatures bariolées fraîchement sorties des presses clandestines, sises au fin-fonds de ce que l’on ne nommait pas encore un hangar, se complaisaient dans une obscénité rare et agressive, scatologique aussi. Le prince de Galles y était montré dans des positions dégradantes, dans des attitudes d’ivrogne obèse évacuant trivialement le trop plein de sa vessie et de son ventre proéminent. C’était une sorte de Bacchus ivre, orgiaque, au visage boursouflé, vérolé et couperosé, au nez bourgeonnant.

Fréron remarqua avec colère que Napoléon n’était pas oublié par les caricaturistes anglais : ils le représentaient tel un gnome, un gringalet sans consistance, habillé d’oripeaux militaires extravagants, avec un nez crochu disproportionné, en uniforme surchargé de médailles, coiffé d’un bicorne emplumé invraisemblable bien trop vaste pour sa petite tête.

Il brandissait un sabre ensanglanté en criant : « Taïaut ! », mot inscrit en un phylactère aux contours mal tracés, dressé sur un monceau de cadavres de loyalistes percés de coups des plaies desquels s’échappaient des rigoles pourpres. La légende du dessin désignait l’usurpateur sous le nom de Boney.

Li Kong ne fit nul cas du frémissement rageur qui agitait son invité choqué par cette propagande ; il s’affaira à lui présenter l’homme portant tous ses espoirs de comploteur. Il s’agissait d’un colosse, à la barbe rousse méphistophélique, dont le visage se défigurait d’une balafre partant du cou à l’oreille gauche. L’œil correspondant manquait, remplacé par un bandeau d’indienne malpropre. Ce géant musculeux était vêtu d’un tablier de cuir qui lui conférait davantage l’aspect d’un blacksmith

que celui d’un imprimeur. Pourtant, c’était bien là sa profession, comme en témoignaient les différentes presses que vit Stanislas, accompagnées des casses en bois qui contenaient une multitude de caractère mobiles métalliques de diverses polices. Dessous ce tablier peu engageant, notre artisan herculéen était torse nu. Ses biceps impressionnants étaient tatoués comme ceux des forçats de Toulon ou de Brest.

Fréron toussa, fatigué de toutes ces exhalaisons douteuses qui le mettaient à rude épreuve tandis que Li Kong, avec son accent inimitable, présentait le patron de céans :

« Master Kyle McKenna pour vous servir, Sir.

- How do you do ? répliqua le maître ouvrier irlandais.

- Mr Fréron, agent du gouvernement français, en mission secrète, s’inclina Stanislas en saluant de son chapeau le rustre musculeux.

- Here you are ! s’exclama l’Irlandais. Vous étiez attendu. Bienvenue en notre atelier. »

Notre distingué manipulateur, sans nul autre mot, sortit de son gilet brodé une feuille de papier sur laquelle était tracé un dessin ainsi intitulé : General John Ludd.

Durant cette prise de connaissance mutuelle, le garde du corps bédouin de Fréron était demeuré mutique. Sur ses gardes, il épiait le moindre mouvement hostile des ouvriers de l’entrepôt. Sa main droite teinte au henné caressait la garde ouvragée de son poignard oriental damasquiné. Abasourdi, ahuri par l’exotisme de l’homme, aucun n’osait esquisser un geste. Certains, craintifs et nerveux, soupesaient des lettres de plomb qu’ils prenaient dans une des casses, s’essayant à vaquer à leur tâche de typographes comme si de rien n’était. L’homme du désert provoquait toujours autant la peur. Cependant, au sein de ces aîtres mercantiles, dont le désordre et le capharnaüm dignes de la cour du roi Pétaud ou de celle du grand Coësre, équivalaient à ceux, familiers à sa vue, à son ouïe et à son odorat, des ports caravaniers cosmopolites de Djenné et Tombouctou, notre Maure avait promptement trouvé ses marques. Les fragrances poivrées, musquées, des balles de marchandises, les bruits aussi, ne le perturbaient point.

Kyle McKenna examina avec la plus vive attention le croquis grossier que Stanislas Fréron lui tendait, croquis dont allaient dépendre les destinées croisées d’Albion et de la dynastie napoléonienne. De temps à autre, s’extirpaient de sa bouche lippue des grognements d’approbation. Toutefois, des scrupules freinaient encore son ardeur au travail qui l’attendait.

« Ne pensez-vous pas que la police de George pourrait nous inquiéter, venir fourrer son nez dans nos activités ? Jusqu’à présent, nous avons joui d’une tolérance implicite du fait que, je ne vous le cache pas, non seulement la Compagnie des Indes, mais aussi le prince-régent touchent des dividendes de nos petits trafics. Toute cette marchandise, arrachée à la rapacité des corsaires de votre Boney – excuse me, Sir – permet à l’Etat, mais aussi à la multitude, de vivre… (il accompagna ces termes d’un geste de la main balayant les entours peuplés d’une légion de ballots)

- Ne vous souciez pas de cela, Master, ce ne sont que menus détails, même si, nous, Français, admettons que le diable puisse s’y cacher. Vous êtes Irlandais, et les Anglais détestent de toujours les Irlandais et les papistes », répliqua Fréron.

A quoi pouvait donc ressembler l’archétype de John Ludd ? Curieusement, il empruntait quelques caractéristiques au Père Duchesne de la piste temporelle familière à nous tous. Rémanence involontaire d’une double mémoire hypothétique de Danton et de son affidé ? Un vieux tricorne coiffait ce « général » qui, en outre, fumait une longue pipe d’écume.

Outre la chancissure et la vulgarité de la tenue et de l’aspect du drôle auxquels il fallait ajouter un débraillé certain – le dolman du prétendu militaire n’était-il pas grand ouvert sur une chemise déchirée au col ? – la prétention démagogique de ce que l’on pouvait assimiler à un tract s’appuyait non seulement sur la moustache fournie du personnage et sur sa crasse populeuse, mais aussi sur sa manière de s’exprimer, d’une grossièreté obscène. Les interjections dominaient ses phrases, entrecoupées du juron f… dans le plus pur anglais des bas-fonds. Le « général Ludd », en sa diatribe ordurière, échappée d’un phylactère mal tracé, invitait les ouvriers à briser les machines, les métiers à tisser mécaniques, à trucider leurs maîtres, à semer un vent de révolte générale. Il s’adressait aussi au nouveau prolétariat des portefaix et dockers, des mineurs extrayant le coke. Le pamphlet devait être diffusé dans les grands centres industriels naissants, en particulier dans le coton, centres qui connaissaient un développement tous azimuts : Manchester, le Lancashire, le Cheshire… L’agitation portuaire n’était pas omise puisque, outre les docks de Londres, Liverpool, port toujours plus florissant, constituerait une cible privilégiée des agents que Fréron recrutait présentement dans les nouveaux centres du pouvoir économique qui avaient tout à perdre de l’expansionnisme napoléonien. Londres et le Nord-Ouest d’Albion allaient être mis à feu et à sang.

« Vous me tirerez dix mille exemplaires de cela, à diffuser sous le manteau bien entendu. Nous nous adressons non seulement à une populace peu raffinée, mais aussi à des personnes à même de devenir des chefs, car mieux instruites que la multitude, que le commun, personnes qui en ont assez du despote dépravé qui gouverne l’Angleterre depuis trop longtemps.

- Mister Fréron, je suis votre homme. Cependant, permettez-moi une objection : mes presses ne peuvent au mieux tirer que trois cents exemplaires de l’heure.

- Accélérez les cadences. Triplez-les. Tous les pamphlets doivent être prêts à se répandre dans l’ensemble de l’Angleterre dès la fin de cette semaine.

- Bien Sir. Votre volonté sera faite. »

Master McKenna s’inclina de manière déférente, prêt à en découdre avec l’autorité du prince-régent, peut-être au péril de sa liberté et de sa vie.

A suivre...

**********