Paris 19-26 juillet 1976

(...) Dans ma vie, il y a eu un avant et un après Paris juillet 76. Plus rien

ne fut identique après cela.

Lundi 19 juillet 1976 : pépé nous attendait gare Saint-Charles. Le

TGV n’existait pas encore. Nous prenions un rapide de l’ancienne ligne PLM,

avec arrêts, étapes à Avignon (mon ultime frontière, mon cap Bojador avant la

plongée dans l’inconnu), Valence, Lyon et Dijon, puis arrivée gare de Lyon. Le

voyage promettait d’être long, aussi avais-je emporté des livres pour ne point

m’ennuyer dans le compartiment.

Je venais de rompre avec les Fantômette

entre novembre et février, sexuant davantage mes lectures, jugeant la série

de Georges Chaulet dépassée, trop féminine, alors qu’Aline continuait de la

suivre. Je n’avais pas encore arrêté mon choix en faveur de nouveaux héros, en

la bibliothèque verte, hésitant encore durant quelques semaines entre Les Six Compagnons et Les Conquérants de l’Impossible. Or, le

séjour à Paris s’avéra décisif dans ma décision : la seconde collection de

romans, celle de Philippe Ebly, l’emporta sur le groupe des gamins lyonnais. Ebly,

c’était la SF, l’Histoire, le voyage temporel. Tout ce que j’aimais.

Comme il s’agissait de mes premières véritables vacances depuis juillet

1971, il était exclu que je fisse la fine bouche, d’autant plus que ce congé

signifiait non seulement l’oubli temporaire de mes tracas, mais également celui

de la musique, de l’alto, après que, pour la première fois de ma vie, on m’eut

contraint, à l’occasion des mercredis du conservatoire d’Aubagne (plus

précisément le mercredi 19 mai 1976), de me produire en public, de jouer,

accompagné au piano par un certain Patrick Boursin, un morceau extrait du

recueil L’Alto classique. J’avais

rechigné à cette exhibition forcée, parce qu’en outre, craignant d’être l’objet

de railleries, papa et maman m’avaient acheté une espèce de costume à smoking grotesque

agrémenté d’une chemise et d’un nœud papillon.

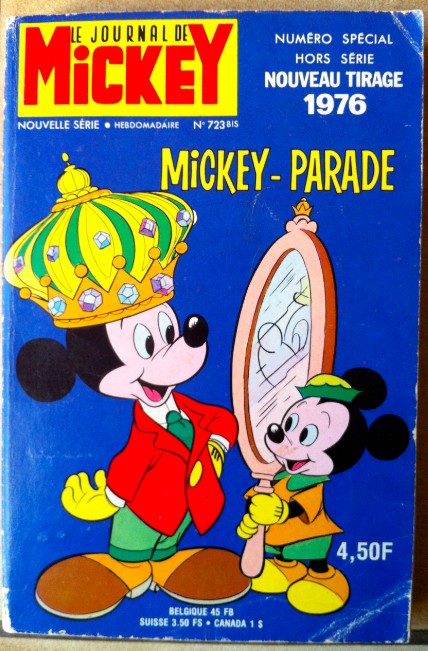

J’avais cependant délaissé temporairement ma précieuse réédition du

tout premier Mickey parade mythique

de 1966, à la couverture bleu nuit,

avec sa légendaire aventure de la révolte

des ombres, me contentant de ces bouquins autres que les bédés. Ce fut la

raison pour laquelle, lorsque nous parvînmes en gare à Lyon, la cité des Six compagnons me parut triste, noire,

sinistre. Cette vision passagère au-delà de la station de chemin de fer

concordait avec celle transmise par les romans pour gamins.

J’avoue en fait avoir commis des infidélités de plus en plus fréquentes

à Fantômette dès 1973, en l’été où

Jocelyne m’offrit mon premier livre de la série des Tony, Tony et le garçon venu

d’une autre planète, illustré par Daniel Billon, dessinateur par

ailleurs de mes manuels scolaires d’italien 2e langue, ces Piazza Duomo et autre Bella Ciao, dont les personnages, Gigi,

Cesare et autres, repris différemment par moi (n’ai-je pas peur du

plagiat ?), serviraient de caution, d’hommage exprimé à Billon, désormais

disparu, dans une nouvelle fantastique intitulée Enfant de la balle, écrite en 2007. Les Tony se déroulaient à Carcassonne : ils disparurent dans

l’escarcelle habituelle des fils M**, ces diablotins désagréables, y compris

mon préféré, Tony et l’Homme en habit.

De même, il m’arrivait en bédés de délaisser Franquin de temps à autre,

notamment quand, terrassé par la rougeole en juin 76, j’avalai en peu de jours

l’intégralité des Lucky Luke édités

chez Dargaud.

Je crois ne jamais avoir achevé ce livre des Six Compagnons, sombre histoire d’un vieux pianiste, préparant mon

esprit à la découverte d’un Paris, ville figée selon moi dans un imagier 1900,

Belle Epoque ou Napoléon III, ainsi qu’il en était en ces in-quarto maroquinés

de rouge de la collection Le Journal de

la France, partant de 1789, en particulier les volumes 4 et 5, consacrés au

Second Empire et à la IIIe République jusqu’en 1914. Et le Paris que je

m’apprêtais à découvrir d’ici peu, en ce train roulant à travers la campagne

bourguignonne aux champs parsemés de chaumes assemblés en étranges môles, en

rouleaux de fourrage consécutifs à l’ardent été caniculaire, atteignant tôt

Melun, se mâtinait d’une conception plus récente, tableau pompidolien véhiculé

dans Toot et Puit à Paris de Lucien

Degieter, quarante-quatre planches savouré dans les albums reliés 127 et 128 de

Spirou. Je m’étais attendu à ce que

les stations de métro comportassent des portillons automatiques menaçant de se

fermer sur le voyageur en retard, parce que c’était

dans Toot et Puit mais aussi dans une pub. Or, quelle ne fut pas ma

déception de constater sur le terrain, dès le soir de ce 19 juillet 1976, la

désactivation de ces mêmes portillons, si réputés pour leur vice piégeant. Une

idée reçue sur la ville lumière était balayée, une première.

Nous arrivâmes donc sur les 18h30-19h ; débouchâmes hors de la

gare de Lyon

(je me rappelle encore mes premiers pas sur le quai de gare tant

furent puissantes et pénétrantes, indélébiles, les impressions de cette

découverte) : je remarquai aussitôt le dôme haussmannien devenu désormais

familier d’un immeuble d’angle où est établie une brasserie réputée offrant des

fruits de mer. Je n’eus guère le loisir d’attarder ma vision : un taxi

Peugeot 504 rouge nous prit en charge, conduit par un brun à moustaches émule

du dessinateur hispano-américain Sergio Aragonès, pilier du journal

humoristique Mad. Nous filâmes

jusqu’au XVe arrondissement Porte de Versailles, rue De La Croix Nivert, près

de Vaugirard, du Palais des sports, du parc des expositions, passant à

proximité de plusieurs passerelles du métro aérien. Le chauffeur restait sans

cesse en communication avec ses coreligionnaires. Nous descendîmes à l’hôtel Versailles (un trois étoiles,

mazette !) le premier dans ma vie qui comportât des salles de bains et

cabinets dans chaque chambre, avec ces savonnettes Roger & Gallet parfumées à la fougère, vertes, rondes,

sculptées, enfermées dans leur réceptacle, leur petite boîte en carton bariolée.

A côté de l’hôtel, surprise : un restaurant oriental, Charly de Bâb-el-Oued.

Plaques des noms des rues d’Alger, caricature

du patron à bacchantes…tout cela encadré sur les murs, musiques d’ambiance

orientales, incessantes, revenant telles des rengaines que j’ai encore en tête,

des années plus tard… Couscous de toutes les variétés agréées existantes,

sardines à l’escabèche, pâtisseries gorgées de miel, même la cuisine

hispano-mauresque, andalouse, avec sa paella fameuse, plats marocains typiques…

parfums orientalistes épicés… Première dégustation des glaces à la mangue, aux

fruits de la passion, à la cacahuète aussi. Restau cher, de luxe, dont je me

demande encore comment papa fit pour en payer l’addition (cinq convives avec

pépé). Les feux épicés exotiques titillèrent mes papilles peu accoutumées à

l’excellence culinaire, bien que je connusse certaines pizzerias marseillaises

que je qualifierais de potables ou correctes, en particulier Le Vieux Clocher, situé dans le quartier

de la rue Caisserie (quartier natal de papa), où nous avions coutume depuis

1973 de déjeuner avec régularité pour les grandes occasions, malgré des

infidélités récurrentes, lorsque maman, par euphémisme, pour ne pas jeter de

vive voix une critique sur la nourriture, se contentait de déclarer : ils ont changé de pizzaiolo.

Et Charly de Bâb-el-Oued se

couplait, se complétait d’une chaîne de plusieurs restaurants du même acabit

nord-africain, dont Atossa Charly de

Bâb-el-Oued, qui nous ferait honneur le samedi 19 avril 1980, soirée

d’adieu à mon troisième séjour parisien, au-revoir de sept ans et deux mois et

demi, où je dégusterai, pour la première fois de mon existence sans cesse

enrichie de nouvelles sensations gustatives du tajine de poulet au citron

confit agrémenté d’olives, non point ce prétendu tajine ordinaire, industriel,

qu’on nous vend en grande surface, mais le vrai, avec ses plats de faïence

marocaine authentiques, celui filmé par Alfred Hitchcock dans le remake de 1956 de L’Homme qui en savait trop, avec James Stewart et Doris Day, vu par moi au cinéma en mai 1984, mois

historiquement frais et pluvieux, venteux aussi.

Mon ventre s’arrondit par trop sous les assauts de la bonne chère,

tandis que nous nous étonnions de la longueur parisienne des jours, en ce Nord

extrême pour nous, cette nuit estivale mettant un temps infini pour tomber,

avec un ciel encore presque clair sous le coup des dix heures du soir en notre

promenade excursionniste digestive, en direction de la bouche de métro de la

station de la ligne 12 Porte de

Versailles, directions Mairie d’Issy ou

Porte de la Chapelle. L’intérieur du

métro ressemblait à des W.-C. à l’ancienne, faïencés de blanc ou de bleu marine

(pour les noms de stations), avec ce curieux sol noir dont je ne pouvais

déterminer, définir l’exacte nature, songeant à quelque caoutchouc subtil. Et

s’égrèneraient six jours durant les stations Convention, Vaugirard, Volontaires, Pasteur jusqu’aux changements

divers de lignes, de correspondances, souventes fois à Montparnasse-Bienvenüe.

Les rames de métro, constat fait dès le matin du mardi 20 juillet 1976,

m’apparurent d’un archaïsme rétro 1900 radical : c’étaient encore pour

sept années les fameuses Sprague-Thomson, vertes pour les secondes classes aux

banquettes lattées de bois, rouges aux sièges rembourrés d’un faux cuir noir

pour les premières. Les poinçonneurs chers à Serge Gainsbourg avaient déjà

disparu, remplacés par ces inesthétiques tickets pompidoliens à piste

magnétique médiane, longtemps jaunes, verts plus tard puis enfin mauves, avant

qu’ils ne disparussent, remplacés par un autre type de billetterie toujours

plus sophistiquée, électronique, en notre siècle se targuant d’une technicité

de tous les instants, nomade ou autre.

Ces métros « cyclopes », arboraient un phare unique à la

semblance de la voiture à vapeur de Scotte de 1892,

dont je possédais alors

uniquement la reproduction en images, d’une part au sein du recueil Volumétrix

de vignettes à découper intitulé les

Teuf-teuf, d’autre part sur une photo de la maquette Rami que j’acquerrais en 1988 figurant dans L’encyclopédie de l’automobile Alpha, livre ou livret tous deux

achetés au printemps 1976, avant que j’admirasse enfin, au mois de juillet 2000

au musée Henri Malartre de Rochetaillée, la seule et unique vraie Scotte à

cheminée et dais.

Ce dais même, si caractéristique du carrosse où Ravaillac poignarda

Henri IV, ce dais du vis-à-vis Balda Peugeot 1895 Minialuxe,

trouvé et de sitôt acquis à la défunte Samaritaine en compagnie de la

Lorraine-Dietrich 1905 verte du même fabriquant, peu de jours après, enrichissant

ma collection à l’occasion de cette escapade parisienne, avec la razzia aux

Galeries Lafayette, le vendredi matin 23 juillet, de l’intégralité des Solido l’Âge d’or qui me manquaient

encore.

Et, croyant qu’elle avait réponse à tout et science infuse, je

questionnai inlassablement Jocelyne au sujet de l’année de fabrication de ces

rames Sprague-Thomson, au ronflement s’amplifiant et s’éloignant en effet

Doppler-Fizeau lorsqu’elles s’engouffraient dans le tunnel, passant d’un grave

sourd, profond, à une résonnance plus aiguë. Elle me répondit que ces wagons

ornés du label armorié « arts nouveaux », m tarabiscoté du métropolitain, devaient dater de 1920 alors que ma

fascination se focalisait sur le système d’ouverture et de fermeture des

portes, avec ces espèces de barres-pistons cuivrées et dorées, auxquelles

j’attribuais une propriété pneumatique mystérieuse. Jocelyne réalisa plus tard

l’ancienneté probante des rames, lorsqu’elle me déclara que celle à bord de

laquelle nous montâmes remontait à … 1909 !

Toute la journée du mardi 20 juillet fut dévolue à Versailles, sans que

toutefois nous ne manquions l’indispensable rituel de l’achat de mon Spirou hebdomadaire, à savoir le numéro

1997.

A l’époque, on s’y rendait encore par une sorte de petit train spécial,

antérieur au système du RER. Le restaurant ordinaire versaillais fut

une déception avec ses frites infectes et huileuses, point le château lui-même,

auquel déjà je m’étais accoutumé dès l’été 1973, lors de la diffusion du film

romancé de Sacha Guitry Si Versailles

m’était conté. Pareillement, il y

avait eu trois prégnances historiques obsédantes autour de Louis XVI et

Marie-Antoinette, prégnances qui m’avaient saisi au point de me faire

ridiculiser en classe lorsque Madame Herscovitch nous avait imposé comme sujet

rédactionnel de nous mettre dans la peau de notre personnage préféré. Comment

vouliez-vous que je gagne l’estime des autres en choisissant ce roi, en

débutant par la phrase : « Je voudrais être Louis XVI qui est mort

sur l’échafaud » ? La réponse de ma prof fut cinglante, ses

commentaires acerbes, acides, bien que mon français eût été correct : elle

écrivit que le roi était trop paresseux

pour cela à mon évocation de son goût pour la serrurerie. Je dus me

justifier, bourré de références, des bouquins de Jocelyne (surabondants pour la

période 1774-1799, sa favorite), des disques de Mozart que nous possédions, des

films et feuilletons (la version de 1955 de Marie-Antoinette

de Jean Delannoy avec Michèle Morgan et Jacques Morel, celle télévisée

diffusée en décembre 1975-janvier 1976 avec Geneviève Casile et François Dyrek,

que j’ai chez moi en DVD), affirmant mon amour du XVIIIe siècle, de ses

perruques, de sa mode exubérante, de sa musique (la musique était très belle, écrivis-je)… Si ce sujet de rédaction

avait été proposé un an plus tard, j’aurais opté pour Charlemagne ou pour Louis

XIV sans nulle hésitation.

Je reconnus en vrai les grilles du Versailles des photos du tome 1 du Journal de la France, leurs lancéoles

fleur-de-lysées, la fameuse cour de marbre englobant les derniers vestiges du

pavillon de chasse de Louis XIII, avec ses bustes. La statue équestre de Louis

XIV se dressait en la cour d’honneur, impérieuse, au milieu des pavés

malcommodes d’époque, d’Ancien Régime bien différents de ce pavage boulevardier

parisien, daté selon Jocelyne des années 1930, d’un Paris qui conservait encore

son cachet, avec ses grillages d’arbres qu’on eût pensés tirés tout droit des Aristochats, ses passages cloutés

métalliques arrondis, dans le sens premier littéral du terme, tandis que, chez

moi, j’avais vu évoluer les passages piétons, des clous jaunes à l’ancienne aux

bandes verticales discontinues puis horizontales jaunes, enfin blanches, au fur

et à mesure de l’évolution du code de la route et de la signalisation. Le Paris actuel s’est normalisé : on n’y

voit plus guère de ces passages piétons rétro, de ce pavement… La Ville Lumière

perd chaque année un peu de son cachet si longtemps préservé, de son âme

muséifiée au profit d’une modernité que certains rejettent, modernité qui peut

jurer dans le décor si elle ne parvient point à s’y harmoniser, à s’y

confondre.

Sur les cartes postales, la statue royale était mentionnée en une

pluralité de langues touristiques, bien que manquassent à l’appel le japonais,

le chinois et l’arabe, quoique je visse de nombreux touristes nippons enragés

de l’appareil photo, prévoyants aussi, puisque les caprices du temps d’Île de

France, météo post-caniculaire, donnaient lieu à d’imprévisibles averses

diluviennes détrempant mon tee-shirt, tandis que les citoyens de Cipangu, en

riant, s’empressaient d’enfiler leur k-way

salvateur. Cela marqua maman et, le lendemain, tandis que nous nous rendions

près des Invalides, et que se poursuivaient les averses intermittentes, au premier

Monoprix venu, elle m’acheta ce précieux k-way bleu, dont je reprochais que la

ceinture, avec la boule pliée du vêtement anti-pluie derrière, me fît

ressembler à un Schtroumpf muni de sa queue.

Ludwig XIV, Lewis XIV (comme Jerry, me dis-je), Luigi XIV…

tournant le dos aux communs,

à la chapelle royale de 1710 que nous visitâmes. Il existait un parcours obligé

à minima, le reste étant payant, en suppléments. Seules les enfilades

limitatives des appartements et salons louis-quatorziens (d’Hercule, de la Guerre,

de la Paix et autres....)

avec l’obligatoire Galerie des Glaces, la chambre du

Roy non encore restaurée, nous furent imposées en parcours touristique basique.

Exclus les appartements du XVIIIe siècle, le hameau de Marie-Antoinette, le

Grand et le Petit Trianon… Mais papa sut engager une somme supplémentaire pour

que nous pussions tout de même voir l’opéra de Gabriel, avec un guide qui nous

conta les heurs et malheurs architecturaux, surtout lors de la malencontreuse

rénovation entreprise sous la Monarchie de Juillet, avec ses rouges stuqués

dominateurs et atroces, dont seul un témoin

Louis-Philippe, ainsi que notre guide-conférencier nous le conta, fut

conservé.

Après vinrent l’orangerie, les jardins, le parc, les bassins, et

l’instant des photos. Nous ne possédions qu’un appareil médiocre, cadeau de

Noël de la mairie de Marseille, avec une pellicule noir et blanc limitée à

douze poses. Jocelyne, chargée de prendre les épreuves, les rata presque toutes

au point que seuls deux clichés demeurent de cette escapade parisienne et

versaillaise majeure. Il est vrai que le lendemain, dans les toilettes du

restaurant de la tour Eiffel, une ouverture trop brusque des portes par

quelqu’un bouscula Jocelyne qui avait l’appareil sur elle afin de photographier

Paris vu de la tour ; celui-ci chuta et, au développement, nous eûmes la

stupeur de découvrir un cliché loupé, une superposition surréaliste de deux

vues, digne de Man Ray, de la tour prise de l’esplanade du Trocadéro et du sol

des W.-C.

Ma frustration de ne pas avoir visité la partie XVIIIe siècle du

château, dans la boutique de souvenirs de Versailles, imposa à Jocelyne qu’elle

me fît un magnifique cadeau, outre les cartes postales (dont la Marie-Antoinette à la rose d’Elisabeth

Vigée-Lebrun)

: le volume de diapositives consacré aux appartements Louis

XV et Louis XVI, que nous planquâmes tant et si bien quelques mois plus tard,

afin que les fils M** n’y mettent pas la main, qu’il fallut attendre l’été

1986, lors d’un tri drastique des livres de nos placards pour le

retrouver ! Depuis, bien que toutes les diapos aient viré au rosâtre, ce

volume est resté dans mon ex chambre.

Papa avait planifié notre programme à l’excès. J’en avais pris

connaissance dès son projet arrêté, en mai-juin, chez tata Thérèse, un dimanche

matin. Il utilisait pour cela un vieux guide rouge-marron archaïsant, avec son

plan des lignes de métro petit et illisible plié en accordéon. Il nous faisait

effectuer d’extravagants circuits, interminables, parfois jusqu’à changer

quatre fois de ligne. (à suivre...)