Ne… me… quittez pas, non, je vous en

supplie, NE ME QUITTEZ PAS. Pas comme ça, pas aussi cruellement, non, ma femme

bien aimée, ma fille chérie. Pas comme ça, pas comme ça !

Elles

étaient mortes, horreur ! mortes

des atrocités de la guerre, mortes à cause des barbares en vareuse

réséda, les non-humains Feldgrau… Longtemps, trop longtemps, il

avait étreint ces corps ou ce qu’il en demeurait… formes immondes, infâmes,

recroquevillées, rétrécies par le feu, noires, noires ô combien, extirpées des

monceaux fumants de l’église du village, méconnaissables, inidentifiables,

informes, déshumanisées, pantins, pantins calcinés !

La

Terre mentait ! Le Maréchal les

avait tous trompés…

Il y avait cru, à ces verbiages vains, à cette idéologie

des menteurs… Toute la civilisation issue de la Terre cultivée l’avait

trompé ! Ce n’était qu’un vernis… Le Progrès n’était que fausseté,

tromperie, leurre, miroir aux alouettes du démon…

Il

avait longtemps réfléchi, recherché

les raisons, remonté les maillons innombrables de la chaîne des causalités

expliquant pourquoi l’humanité avait pu se rabaisser à des actes d’une telle

sauvagerie. Pourquoi sa famille avait péri, avait été massacrée ainsi, brûlée

vive, consumée en un holocauste, pourquoi lui avait été épargné,

opportunément absent des lieux de la tragédie, miraculé du hasard ( ?) ou

par la volonté d’une divinité immanente qui n’était pas le Dieu des

chrétiens qu’alors il renia.

Il

pleura des jours durant, se

terra, fuit ce monde, se réfugia dans un ailleurs où il rumina sa

vengeance. Le nazisme avait été engendré par la Civilisation ; il était

son aboutissement démentiel, l’aboutissement de la révolution technique, de la

pensée, de la philosophie, de la culture, l’industrialisation irréfléchie de la

Mort pour une cause dépassant tout, dévorant tout au nom des Idées, comme

Chronos.

Alors,

il sut. Il comprit le

pourquoi de toute chose. La Civilisation pervertie qu’il connaissait était née

de l’agriculture et le Maréchal avait commis un contresens, pensant que la

Terre qui ne mentait pas était celle des paysans. Faux ! Ce n’était pas celle-là,

celle que l’Homme avait soumise, mais une autre, antérieure, qui, au

contraire, domptait l’Homme qui dépendait d’Elle.

Il

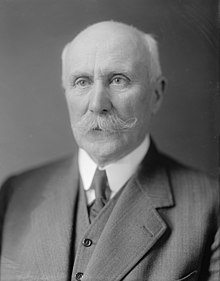

avait été l’assistant d’un grand

savant, d’un abbé à l’éternel béret, un enseignant d’arcanes en une science

nouvelle s’intéressant à la vie des hommes fossiles, d’avant la soumission de

la Terre. Lui et les siens, à cause des événements, de cette guerre,

avaient cru trouver le havre protecteur, idoine, dans la France profonde rurale

de cette zone Sud où le Maréchal essayait de recoller les morceaux,

sans qu’il

se doutât de sa collaboration avec les barbares, de l’acceptation de leur ordre

nouveau, de sa traîtrise. Le long syllogisme qu’il avait patiemment

forgé, élaboré, avec des si, des donc, des c’est pourquoi aboutissait

à ceci :

La

Civilisation, c’est la barbarie. L’agriculture, c’est la barbarie, c’est

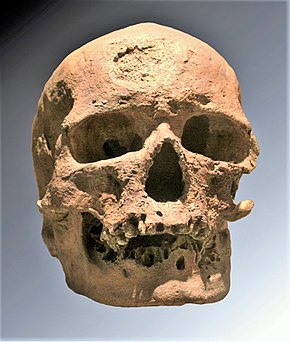

l’inégalité, c’est le crime sauvage. La Terre de l’Homme d’avant l’agriculture,

Elle, ne ment pas. Retournons en Elle, à Elle. Expiation !

**********

Lucille avait recouvré ses esprits après une

absence de quelques heures. Sans doute trop recrue, trop fourbue par les

épreuves qu’elle avait traversées, s’était-elle endormie du sommeil du juste.

Elle ressassait la témérité qui l’avait conduite à cette situation. Elle ne se

vanterait pas d’une telle aventure, parce que la fatuité, ce n’était pas son

truc.

La

fillette constata qu’elle se trouvait couchée, emmitouflée dans une sorte de

lit de fourrures, sans matelas. Elle n’était plus à l’air libre mais dans un

lieu clos difficile à déterminer, puisque la seule lueur qui y régnait

provenait de quelques lampes à huile en glaise cuite, d’un modelage grossier,

lampes qui fumaient et dégageaient une odeur âcre et rance. C’était comme si elle

se fût trouvée prisonnière dans une espèce d’igloo parmi des esquimaux féroces.

Ses yeux tentèrent d’appréhender plus en détail ce logis primitif. Elle

aperçut une voûte irrégulière, parsemée de concrétions blanchâtres qui

faisaient comme un semis de moisissures sur la garniture d’une de ces tartes,

spécialités du Canada, garniture que les naturels (si tant était-il que

les Amérindiens de là-bas acceptassent qu’on les désignât d’un terme un peu

raciste) appelaient ferlouche ou farlouche dont la recette consistait

en un mélange de raisins secs et de mélasse (la mélasse, c’est épais et

dégueulasse, trop sucré, se dit Lucille).

Elle

se rendit compte qu’elle était totalement nue sous la fourrure. Non, c’était un

comble ! Il l’avait déshabillée, le sans-gêne ! Elle était

pudique, et craignit le déshonneur, l’outrage fait à sa pudicité. Son visage

s’embrasa de honte.

Elle

entendit une voix émergeant d’une espèce de brouillard sonore. C’était lui. Qui

d’autre ? Elle marqua sa surprise. Ses yeux s’écarquillèrent. Lucille ne

s’était pas attendue à ce que son ravisseur parlât comme vous et moi, en un

français moderne. Il philosophait au lieu de lui demander si elle allait bien,

n’avait besoin de rien, si elle avait bien dormi, si elle avait faim ou soif.

« L’agriculture

est la racine du Mal », tel s’exprima l’être à l’adresse de sa petite

captive. Il apparut, s’approcha, épandant son musc sauvage. C’était un homme,

pas un cerf-garou ou toute autre chose de surnaturel. Il n’avait rien

d’exceptionnel, mais ne faisait guère preuve de prévenances à l’égard de sa

prisonnière, si ce n’était qu’il l’avait douillettement couchée et ôté ses

vêtements mouillés, qu’elle aperçut séchant, linge compris, près d’une espèce

de foyer grésillant et crépitant, où elle remarqua des coulées graisseuses,

témoignage qu’un gibier avait cuit là tantôt.

Elle

préféra ne pas tenir compte de ce qu’il disait et pria que ses parents lui

pardonnent son imprudence. Elle espéra le secours des gendarmes. Un prurit de

gêne occasionnait en elle des démangeaisons persistantes tandis qu’elle

adressait une prière muette aux siens :

Maman,

papa, pardonnez-moi ; Dominique, pardonne-moi ; Paul, pardonne-moi.

Priez tous pour moi, pour que rien ne m’arrive, pour qu’on me délivre. Sainte

Vierge Marie, venez-moi en aide. Je Vous adresse cette humble prière. J’ai

péché en n’écoutant pas les mises en garde du père Martin ; je n’en ai

fait qu’à ma tête de linotte. Pardon, pardon.

Que

ma captivité soit douce, se

surprit-elle à souhaiter, sur le ton de l’imploration, de la supplique. Après

tout, je vis une aventure magnifique, mieux que dans tous mes rêves, dans

toutes mes espérances, plus intense que dans tout ce brimborion de romans que

j’ai lus ! poursuivit sa pensée en des vagabondages que ses proches

eussent jugés dévergondés.

Outre la voix du ravisseur, son odeur

puissante, sa silhouette et le léger grésillement du foyer préhistorique assez

rudimentaire, qui nullement n’atténuait l’impression de fraîcheur et d’humidité

de cette grotte de rétention, Lucille perçut un crépitement lointain, atténué,

qui, par moments, devenait plus fort, tel un martellement. C’était la pluie,

dehors, qui tombait de nouveau, drue, sans qu’il fût possible d’évaluer si elle

était diurne ou nocturne. Elle n’avait plus sa montre bracelet (perdue ?

en panne ? avec ses affaires, à proximité des douces flammes ? elle

n’eût pu le dire avec précision). La figure noirâtre de l’homme, enfin visible

à ses prunelles s’accoutumant à la lueur rudimentaire flammée, maintenant qu’il

avait ôté son masque grotesque, continuait à lui faire peur, déformée qu’elle

était par la lueur mouvante de l’éclairage primitif et rougeoyant. Il y avait

toujours ces yeux braisés de possédé, ce regard difficile à soutenir tellement

il s’imprégnait de démence et de quelque chose de démoniaque. Lucille essaya de

le scruter, mais sa position, redressée sur sa litière, tout en retenant la

fourrure-couverture afin de cacher sa nudité au peut-être satyre, ne facilitait

pas ce genre d’investigation psychologique, et elle dut se contenter de

détailler ses vêtements. Il était entièrement revêtu d’habits de peaux cousus,

comme chez les Indiens ou les Esquimaux du Groenland et du Pôle Nord et, parce

qu’elle connaissait un peu les textes de Paul-Emile Victor, elle savait que

cela dénotait chez ce fou un isolement total de la civilisation, sans doute

volontaire. Cependant, ni le pantalon, ni l’espèce de vareuse ou de chemise, ni

les mocassins, n’étaient frangés comme les habits des trappeurs, des Sioux ou

des coureurs des bois. Ça lui sembla du daim, ou du cuir de cerf, de renne ou

de la peau de chamois. De toute manière, rien n’était du présent en cette

grotte, pas le moindre ustensile métallique qui eût témoigné que nous nous

trouvions en 1960.

Il

poursuivait, imperturbable, voulant assener la leçon à celle qu’il pensait

désormais docile, prête à l’écoute :

« La

communion, l’osmose, la fusion avec la Nature, c’est ça l’important. »

Depuis

le temps qu’il devait vivre ainsi, ce mode d’existence avait dû lui taper sur

le système. Pourtant, il s’enquit du linge de la petite captive, le toucha,

afin d’en vérifier le niveau de séchage.

« Tu

peux te rhabiller, c’est sec.

-

Devant vous ? Il n’en est pas question ! »

C’était

la première fois qu’elle lui adressait réellement la parole. Elle se jugea

culottée de lui avoir répliqué. Mais elle put constater que les intentions

immédiates de l’homme-cerf n’étaient ni mauvaises, ni malfaisantes.

« Je

ne te regarderai pas, ajouta-t-il, j’irai me cacher derrière la peau tendue,

là-bas. » (Cette peau tannée l’était à la manière de celles des bisons

chez les Indiens.)

Elle

obtempéra. Elle crut l’entendre marmotter ma fille. Etrange. A ses

oreilles d’enfant, cette voix étrangère lui parvint altérée, quoique les

inflexions ne trahissent par elles-mêmes aucun accent, ni d’ici, ni d’ailleurs.

En fait, c’étaient des trémulations d’émotion, de trouble, qui déformaient la

parole du ravisseur. Ma fille… en avait-il une, en avait-il eu

une ? Peut-être était-elle morte ? Lucille se méjugeait, ne pouvait

calculer l’âge de cette face noire, rebelle à l’eau. Elle lui sembla labourée

par le temps, par les épreuves de la vie. Et s’il avait dit de cette voix à la

ténuité languissante ma fille parce que Lucille lui ressemblait, et que

c’était en fait pour cette raison qu’il ne l’avait pas tuée comme

Népomucène ou madame Consac ? Le regard farouche du fauve s’était à peine

modifié, mais dans le sens de l’adoucissement. Elle eut l’impression qu’il

pleurait. Ses sens, sa vue, son ouïe, ne la trompaient pas, bien que des larmes

ne parussent pas couler sur ses joues encrassées. S’il les avait versées

franchement… Non, ce chagrin à peine exprimé était sincère. Endurci par le

temps, il avait appris à retenir ses larmes. Elle ne le savait pas, ne voulait

pas savoir comment avait été cette fille, l’âge auquel elle était morte,

quand, dans quelles circonstances, elle l’était. Oui, c’était évident :

Lucille ressemblait à cette enfant perdue, tragiquement sans doute (de maladie,

d’accident ? à cause de la guerre ? puisque l’homme-cerf paraissait

assez âgé pour qu’il l’eût vécue). Morte depuis longtemps, dix, quinze, vingt

ans… Lucille telle qu’elle, telle ce qu’elle aurait donné (lui

seul connaissait l’âge de la défunte), plus tard, un peu plus grande, car

perdue à cinq ans, assassinée par le feu des barbares. Peut-être que

cette mort expliquait pourquoi il avait sauté le pas, commis ses crimes. En ce

cas, pourquoi aurait-il mis tant d’années à agir ?

Petite

robe courte à smocks de teinte vanille, chaussettes blanches, chaussures à

lanières, nattes châtain clair tressées, dorées, moirée aux rayons du soleil de

juin, ornées de rubans blancs, petit chapeau de paille, frimousse ronde et

franche tachetée de son, sourire, air rieur, joie de vivre de l’enfance. Main

tenue à maman. Nous étions un 10 juin, à l’approche de l’été, et ainsi Jeanne

s’était présentée à papa, le matin fatidique. La dernière fois, la toute

dernière fois qu’il l’avait vue vivante. Mignonne, ô mignonne. Pierre, ainsi se

nommait-il.

« Papa,

pourquoi tu viens pas avec nous ?

-

Je ne peux pas, mon amour. (il devait se rendre au village voisin de Javerdat

pour aller examiner des cailloux bizarres qu’un habitant disait avoir

découverts dans son champ, et l’homme, sachant Pierre spécialiste, pensait

qu’il pourrait lui dire s’il s’agissait de silex préhistoriques)

-

Allons, Jajanne (ainsi la surnommaient ses parents avec tendresse), mets ta

petite veste, avait dit la mère. Il fait encore frais le matin. Et n’oublie pas

d’embrasser papa très fort.

-

Oh oui, oh oui ! »

Elle

s’était jetée dans les bras de son père, toute petite, toute menue, en criant,

en riant, enthousiaste :

« Papa !

Mon papa !

-

Sois bien sage, ma Jajanne. »

Avant

qu’il s’éloignât avec son vélo, Clémence, l’épouse adorée, avait dit :

« Prends

garde mon Pierre chéri. On dit que les Allemands sont dans les parages. »

Désinvolte,

alors qu’il enfourchait sa bicyclette, il avait jeté à la cantonade :

« Ne

crains rien, je suis en règle ! »

Puis,

il était parti, sans appréhension.

(…)

Dans ses cauchemars récurrents, qui n’avaient

de cesse de se renouveler chaque nuit, en éternel retour, il étreignait encore

ces cadavres grotesques, presque carbonisés, étrécis, à la température encore

ardente, figés dans des postures invraisemblables, irréelles, comme statufiés,

pétrifiés de charbon. Et il criait, clamait sa vengeance inassouvie :

« Je

vous aurai tous, tous, vous qui avez fait ça, vous les responsables ! Je

vous enverrai flamber en enfer ! Et vous y resterez ! »

Voyant

qu’il s’était éloigné, Lucille se leva de la litière avec circonspection. Elle

drapa son intimité dans la chaude peau, aux poils doux au toucher. Elle

s’approcha, des sous-vêtements d’abord, jetant un coup d’œil discret de crainte

que la lubricité redoutée de l’homme-cerf l’épiât et attendît l’occasion

propice pour s’exprimer à son encontre. Elle enfila culotte blanche et

chemisette de dessous en coton et en flanelle, avec toujours un brin persistant

de prudence, d’hésitation, après avoir constaté au toucher qu’ils n’étaient

plus humides, que l’homme avait raison. Puis vint le tour des chaussettes. Elle

s’obligea à une posture assise, malaisée, à même le sol de terre battue, se

disant qu’elle salissait son arrière-train. Elle trouvait cependant indécent de

conserver aujourd’hui les mêmes dessous ; c’était contraire à l’hygiène, et ses parents lui avaient

enseigné, dès son plus jeune âge, qu’il fallait qu’elle les changeât

quotidiennement ; de plus, elle avait appris à en faire elle-même la

lessive, soignant son petit linge aux petits oignons, comme fascinée, coquette,

maniaque de sa propreté intime. Enfin, si une petite envie la prenait, où donc

ferait-elle ses besoins élémentaires ? Dans un trou ?

Elle

boutonna le chemisier à col Claudine délicatement brodé et broché bien qu’un

peu froissé, toujours en culotte, les mains légèrement moites, comme

excitée à la pensée qu’un jour,

peut-être, elle devrait faire ça devant celui avec lequel on la marierait,

s’exhiber ainsi, ravaler sa pudeur, ses préjugés de fillette…pour avoir un enfant.

Puis vinrent le pantalon d’équitation, le pull bleu pastel, enfin les bottes.

Voilà, elle était prête. Elle inspecta son duffel-coat, et dit :

« Vous

pouvez sortir, monsieur. »

Ce

monsieur l’embêta. Lucille demeurait bien élevée, quelles

qu’eussent été les circonstances.

Alors

qu’il s’extirpait de son « paravent » indien, elle ajouta.

« Auriez-vous

un miroir et un peigne ? Je dois me recoiffer. »

Un

de ses rubans veloutés s’était dénoué, et une couette pendouillait, lamentable,

lui chatouillant la joue droite.

« Tu

es jolie, fit-il. Jeanne… »

C’était le prénom de la morte à laquelle elle ressemblait ; elle le

comprit, renouvela sa demande.

« Je

n’ai qu’un peigne en os. Du temps de mes ancêtres, les glaces n’existaient

pas. »

Il

s’humanisait de plus en plus et elle craignit que cette intimité naissante

entre le ravisseur et la proie allât trop loin.

Elle

me supplie, elle m’appelle ! Elle veut exister, revivre, exister à

nouveau, toujours… Elle m’apparaît, implorante, chaque nuit. Jeanne !

Jeanne ! Ma fille adorée ! Tes

cheveux, tes yeux, ta gaieté, tes joies et tes chagrins d’enfant…Tes jolies

petites robes…et comme tu sentais bon ! Si proprette malgré les

restrictions. Encore, encore une fois, ma Jeanne, ris, souris, fais des

grisettes à papa !

Il était la désespérance incarnée… Plus de seize ans,

déjà ! Funeste, funeste 10 juin 1944 !

Lucille

se résignait à se coiffer avec ce moyen rudimentaire, ce peigne magdalénien

qu’il lui tendit. Les femmes préhistoriques, après tout, se dit-elle, étaient

déjà coquettes, loin de toute forfanterie exagérée de vamp de cinéma.

L’éternel féminin.

Son

coiffage achevé, elle se fit davantage audacieuse.

« J’ai

grand-faim, monsieur, s’il vous plaît. », osa-t-elle, presque malapprise

bien qu’elle conservât son langage posé. Son estomac grondant, criant famine,

témoignait que l’heure du petit déjeuner était passée depuis longtemps. Les

enfants, ça mange bien, pour la croissance, pour fortifier les os, et tout, et

tout. Item pour bien apprendre en classe ou, comme elle, avec la répétitrice.

« Je

n’ai que du gibier à vous offrir », fit-il, comme penaud.

Je

m’adapterai à son régime alimentaire, dussé-je en avoir la nausée, se résigna Lucille. Tout occupé désormais au bien-être

de sa captive, l’homme-cerf en avait oublié de déblatérer ses aphorismes sur la

Nature. La Belle et la Bête, songea Lucille, en un éclair de pensée

fugitive.

Ce

n’est pas sans déplaisir que la fillette aventurière jaugea l’espèce

d’infection qu’il proposa à sa bouche, chose qu’elle supposait être un reste de

cuissot de sanglier tout noir.

J’en

serai quitte pour une bonne diarrhée ; tant pis pour moi et ma témérité, médita-t-elle en mâchonnant la saloperie semi-putride.

Après tout, bien des bonshommes élevés à la dure, comme ces Robinson Crusoé

ou ces explorateurs du Pôle Nord ont été obligés de bouffer ce qu’ils

trouvaient à se mettre sous la dent, faute d’autre chose de plus approprié.

Elle

s’imaginait prisonnière pour longtemps, si longtemps que ses vêtements (elle

n’en avait aucun de rechange) finiraient par tomber en lambeaux. Afin de ne pas

vaquer toute nue en présence du geôlier, elle ferait comme lui, se vêtirait de

peaux préhistoriques, tandis que ses cheveux pousseraient tout fourchus et que

sa peau deviendrait toute noire de saleté.

Je

deviendrai une petite sauvageonne, un Mowgli femelle…Le plus difficile à

supporter, outre ce régime carné peu varié de primitif, ce sera le frottement

permanent des fourrures sur mes fesses, parce que je n’ai aucune autre culotte

à me mettre et que, quand celle-ci sera fichue…

Elle

interrompit le fil de sa pensée ; elle se rendait compte que la viande

qu’elle mâchouillait avec une expression dégoûtée convenait plus qu’elle n’eût

cru à son palais délicat de petite fille snob de riches, et qu’il valait mieux

cela que de se laisser mourir de faim. Elle avait failli se montrer

irréfléchie. A Rome, je ferais comme les Romains ; chez ce Cro-Magnon

attardé, je fais comme les hommes des cavernes. Pas comme bon me chante.

Alors

qu’elle achevait sa manducation, elle l’écouta parler. Il lui raconta

sa vie, par bribes douloureuses.

A suivre...

********

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire