« Papa, y a pas Sparrow cette semaine ! »

Le petit Denis D., dix ans, piquait une colère devant le contenu du numéro 1131 du Journal de Sparrow. Nous étions en décembre 1959, environ deux mois après la visite importune de notre tempsnaute chez Fradin.

« Papa, j’veux pas lire Sparrow ! Prends-moi Pinpin à la place ! »

Denis D. était vraiment très très capricieux ! A sa décharge, c’était un enfant du baby boom, un enfant roi de la nouvelle génération pour lequel tout est dû et qui se croit né de la cuisse de Jupiter. Impossible aux parents de flemmarder face à ce mioche d’enfer qui avait pour habitude de retenir sa respiration jusqu’à en devenir violet, de trépigner de rage jusqu’à ce que ses envies soient satisfaites ! Il n’avait plus qu’à attendre que les cailles rôties lui tombent du ciel directement dans sa bouche insatiable !

Le père, Monsieur Yves D., clerc de notaire de son état, crut bon de tenter de contrer son gamin qui faisait des crises de gros bébé de deux ans alors qu’il atteignait sa seconde décennie : il promettait !

« Denis, as-tu vu l’heure qu’il est ? Va faire tes devoirs et range plutôt ta chambre !

- Non ! Papa ! Je veux Pinpin ! Sparrow, cette semaine, il est nul !

- Le dépositaire de presse va bientôt fermer ! Il est six heures du soir ! »

La mère, Madame Clémence D., femme au foyer en tablier fleuri par-dessus une robe corolle d’une joli vert émeraude, mit son grain de sel :

« Tu ne l’as pas assez corrigé, ce gosse ! Tu lui passes tous les caprices !

- Ah, mais ! On ne va pas commencer une scène de ménage à cause d’un illustré ! Denis, si tu continues, tu auras la fessée !

- Non ! Je veux Pinpin ! Je veux ! Je veux ! »

Et le petit merdeux de débuter son apnée. Sa figure devint écarlate…et Monsieur Yves D. céda !

« Bon, ça va ! Je prends la bagnole pour aller plus vite ! Peut-être que le kiosque du père Hugues est encore ouvert au Ranelagh (nous étions dans la proche banlieue chic de Paris). Clémence, les clefs !

- Prends-les et dépêche-toi ! A sept heures, on dîne ! »

Elle lança les clefs de la Simca Ariane que Monsieur D. attrapa prestement. Puis, le clerc de notaire du cabinet M. ferma la porte du pavillon en grommelant un « Carabistouille ! » Il était visiblement irrité par son fiston…et avait bu deux apéros tantôt pour fêter son augmentation. Comment ! Rentrer du boulot réjoui et être accueilli comme ça ! C’était dit ! Denis irait en pension !

************

Yves D. claqua la portière de la Simca Ariane bicolore bleu ciel et beige aux banquettes de moleskine,

mit le contact et partit en trombe dans les rues de Neuilly. Pas de limitation de vitesse, pas de ceinture de sécurité, deux apéros corsés dans le sang… En 1959, toutes les circonstances étaient réunies pour un accident grave de la circulation. Et, à cette époque pas si antédiluvienne qu’il n’y paraissait, pas de panneau de signalisation triangulaire de danger crème à liseré rouge avec l’idéogramme signifiant : endroit fréquenté par des enfants. Les seuls panneaux de danger de ce type existants en 1959 voulaient dire : attention école et arboraient les silhouettes de deux gamins, deux écoliers – garçon et fille – marchant tranquillement avec leur cartable.

Pas non plus de monsieur l’agent avec son beau képi, sa pèlerine d’automne et son bâton blanc immaculé pour faire la circulation dans cette artère bourge de Neuilly. Rien donc, pour prévenir du moindre péril le petit Lucien Pivert, six ans, qui, pour la première fois, s’exerçait au jokari.

Sans surveillance de ses parents, en plus !

Le jeu était défectueux : l’élastique se rompit et la balle s’en vint rouler en pleine chaussée. Fatalitas ! comme eût éructé Chéri Bibi. Lucien Pivert traversa pour récupérer sa balle de caoutchouc rouge orangé qui roulait gentiment sur les pavés, ignorant superbement le passage clouté, à l’instant même où débouchait, à quatre-vingts à l’heure, en ligne droite qui plus est, la Simca de luxe (vitesses au volant tout de même !) de Monsieur Yves D.

Pour rappel : pas de limitation de vitesse ni en agglomération, ni ailleurs, pas de ceinture, pas de restriction à l’alcoolémie. Deux apéros corsés, ça vous diminue les réflexes et altère la vision…et ça augmente conséquemment la distance de freinage…sur une chaussée détrempée qui plus était par une bruine d’automne qui venait de cesser un quart d’heure plus tôt. C’était la raison pour laquelle Lucien Pivert s’était précipité dehors avec le jokari chipé à son frère aîné afin de profiter de l’accalmie automnale (nous étions donc quelques jours avant le solstice d’hiver et les vacances de Noël).

Ce que nous racontons n’est ni du Michel Audiard, ni du Sempé, ni du Jacques Tati,

ni a fortiori une chronique d’Alexandre Vialatte extraite de La Montagne !

Ce n’est point ainsi qu’Allah est grand, mais c’est comme ça que le cours de l’histoire de France bascule quand un minot, anodin à l’époque où se déroule l’action, est envoyé ad patres par une caisse aux chromes et pare-chocs agressifs imitée des modèles américains. La Simca Ariane, à l’origine, en 1955, était une Ford Vedette et les caoutchoucs noirs des butoirs de pare-choc n’étaient présents que sur la nouvelle Simca Chambord, à peine sortie des chaînes de Poissy l’an passé ! Bref, Lucien Pivert n’avait fichtrement aucune chance de s’en tirer, d’autant plus qu’il était plus petit que son âge ! Heureusement, il n’y a pas eu de délit de fuite et Yves D. n’en a pris que pour six mois fermes !

Et c’est ainsi que Chronos est grand !

***********

« Ron, es-tu absolument certain que rien n’a changé, que je n’ai pas merdé, fait déraper le cours du temps ?

- On ne peut jamais être sûr à cent pour cent, Chris ! »

Rendez-vous dans quelques années, pour vérifier la loi de l’éloignement des tangentes temporelles !

************

Début du XXIe siècle. Lucien Pivert, principal ministre – et rival – de Benoît Fréjac, le bien connu chef de l’Etat, s’apprêtait à annoncer en direct sur Une française sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Tous les sondages concordaient : les Français le sentaient, le voulaient, le désiraient pour succéder à Fréjac, parangon de l’immobilisme à ses yeux. Lucien Pivert souhaitait jouer le rôle d’un nouveau Monsieur Thiers – en plus jeune – le grand homme politique du XIXe siècle, opposant bien connu à Napoléon III, qui avait sauvé la France en mettant fin à l’occupation prussienne consécutive à la défaite de 1870 et qui avait entamé des réformes nécessaires permettant d’instaurer une République durable. De plus, Thiers avait incarné une espèce de prémonition du Général…l’idole incontournable de tous nos politiciens, de quel bord qu’ils fussent.

Cet homme politique chevronné – un professionnel qui alignait les portefeuilles et les maroquins ministériels régaliens – notre Lucien Pivert, quoi ! – avait commis une fort remarquée biographie du méconnu André Tardieu, président du Conseil malheureux de la IIIe République et précurseur ignoré des idées du fameux Général.

En fait, le Général n’était là que pour la galerie. La vraie idole de Lucien Pivert s’appelait Thaddeus Von Kalmann, l’immortel auteur du pensum ultralibéral Slavery Trek et du point de vue des idées néoconservatrices, notre Woody Woodpecker national damait le pion à TQT, fameux président des Etats-Unis connu autant pour sa bouille de bon bougre que pour ses expéditions militaires au pays du pétrole.

Lucien Pivert exécrait la pensée soixante-huitarde, alors qu’il en était un pur produit à paillettes, issu autant d’Abba Pope que d’autres clinquants woodstockiens reconvertis à la cuti virée.

Sa tactique électoraliste consistait à instiller une peur de l’Autre, à siphonner les voix de ceux qui, habituellement, se portaient sur le parti du Vieux Guide extrémiste, du Siridar Baron, ainsi surnommé à cause de sa laideur vulgaire qui rappelait le baron Arkonnen du film Dune de David Lynch. Ses contempteurs surnommaient Lucien Pivert Un fait divers, une loi, sur l’air du Zorro de Disney, ce n’était pas peu dire. Grâce à lui, nos infos étaient devenues Télé Détective en Chef ! Ainsi, il comptait ramasser le pactole et peut-être effectuer quatre mandats, ce dont avait rêvé sans pouvoir le concrétiser celui qu’il aspirait à remplacer sous peu.

L’obséquieux journaliste spécialisé dans les brosses à reluire et le cirage de bottes, trié sur le volet, s’apprêtait à questionner pour la forme notre politicard néolibéral lorsqu’il eut l’impression que tout se brouillait, que tout devenait comme flouté, embrumé, comme s’il eût abusé d’alcools forts. L’homme se mit à tanguer, à vaciller comme sur un pont d’esquif ballotté par un gros grain.

Lorsqu’il revint à lui, non seulement notre candidat avait disparu, évaporé, nada, comme s’il n’avait jamais existé, mais en plus, le décor du plateau télé s’était métamorphosé radicalement et notre préposé aux interviews se retrouvait sous la pelure d’un simple preneur de son alors qu’un autre, qu’il croyait au placard depuis dix ans, officiait à sa place pour un tout autre sujet : un invité international, le Premier ministre irlandais, était sur le plateau, à la place de l’attendu…qui, au fait ? Comment s’appelait ce gars déjà ? Mais quel gars, mon bon monsieur ? Ah, vous savez bien, celui qui …. Celui qui quoi ? Mais comme à Henri Queuille, il faut répliquer : « Je ne sais pas ! »

Et sur une pierre tombale, régulièrement fleurie, quelque part dans un cimetière de la banlieue Ouest de la capitale, il y avait une inscription et une photo de plus :

A notre petit Lucien, arraché à l’affection des siens à l’âge de six ans.

*********

Les mois avaient passé. Nous entrions dans une nouvelle phase de nos expériences : la translation temporelle à partir d’une toile de maître, ce qui signifiait qu’il faudrait avoir à notre disposition une œuvre authentique ! Allait-on la voler, ou nous contenter de nous laisser enfermer dans un musée au nez et à la barbe des gardiens ?

Ron peaufinait son appareil : il était parvenu à une miniaturisation et à une sophistication rares. Cela voulait dire que nous pourrions nous introduire dans quelque galerie de peintures que cela soit, sans que notre attirail, désormais peu encombrant, attirât notre attention. Nous pourrions nous faire passer pour des reporters présents à l’occasion, par exemple, d’un vernissage ou mieux…de l’ouverture d’un nouveau grand musée.

C’est sur Orsay que nous jetâmes notre dévolu. La date de l’inauguration officielle approchait, et j’avais déjà opté pour l’œuvre qui ferait l’objet de notre prochain essai : La famille Dubourg, d’Henri Fantin-Latour, précédemment au Jeu de Paume, opus qui avait été une des vedettes de l’expo du Grand Palais de 1982.

Ce qui me fascinait dans ce tableau de 1878, c’était la belle-sœur du peintre, Charlotte.

Une blonde ravissante, aussi jolie qu’Hettie, mais avec des atours sévères d’époque, comme extirpée de quelque roman de Zola, des frères Goncourt ou plutôt d’Henry James. Malgré sa toilette sombre, cette jeune femme, apprêtée pour sortir, laissait deviner un tempérament de feu et de passion, dissimulé sous le carcan de la morale bourgeoise. Après mûres recherches, j’avais appris avec une certaine stupéfaction teintée de tristesse que cette singulière personne, pourtant belle à couper le souffle avec ses boucles mordorées et son visage sérieux, à la fois réservé et décidé, presque impérieux, de Junon à l’ovale pur, n’avait jamais convolé et était morte en 1921 après avoir vécu chichement sa morne vie comme répétitrice de leçons d’allemand. Elle avait légué à l’Etat le portrait que son beau-frère avait exécuté d’elle en 1882, portrait qui se retrouverait aussi à Orsay. Et le bruit courait, infondé, que tous deux s’étaient secrètement aimés…

Je souhaitais la rencontrer, ardemment, passionnément…. Au risque de la brouille irrémédiable avec Hettie. Charlotte… je me rendrai en 1878, et je demanderai ta main…

Charlotte Dubourg…je fis ta connaissance en 1982, lorsqu’un reportage sur l’expo Fantin du Grand Palais passa aux infos. La famille Dubourg y fut montré. Je te vis, tu me plus. Et je rêvais de toi.

Un décor…un décor à la Jean Béraud, à la Giuseppe De Nittis. Le Paris de 1880.

Des rues pavées, de vieux immeubles noirs…Des palissades, des colonnes Morris. Une femme blonde, magnifique, altière, élégante, tout de noir vêtue. Je lui emboîtai le pas, voulant la connaître, l’aborder, lui adresser la parole. J’étais gauche, ridicule, sur ce pavé cahotant et plein de crottin alors que cette jeune Dame semblait sautiller sur ses bottines avec une allégresse aérienne tandis que moi, je claudiquais comme un vieux corniaud à la patte cassée. Ses froufrous devaient dissimuler des secrets voluptueux et incroyables. Je la désirais, la suivais avec frénésie, mais ne pouvais la rattraper. J’étais accoutré en gamin des rues, en jeune effronté minable à casquette de pauvre. Ce rêve était érotique et prude à la fois.

Jamais je n’avais voyagé aussi loin dans le passé lorsque mes errements oniriques me projetaient vers des destinations inconnues. Je sus que la mystérieuse Dame aux froufrous noirs était Charlotte Dubourg, et que je cheminais dans le Paris de l’expo de 1878, marqué encore par les stigmates des destructions de la Commune (d’où les palissades cachant des ruines, des terrains vagues). Hettie ne m’apparut plus que comme un pis aller contemporain. C’étaient les femmes du passé que je préférais, surtout les blondes et rousses, celles des robes à pouf et des petits chapeaux, des polonaises, des camées et fichus. Les blondes de Fantin, les rousses de Henner et de Rossetti… J’aimais Charlotte, au risque de blasphémer, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Dans cette partition démoniaque orchestrée par Ron, j’allais rejouer le jeune homme, la mort et le temps de Richard Matheson au risque de me perdre… au risque de la perdre, Elle qui n’était plus, Elle dont ne restait, aux tréfonds d’un caveau inconnu, qu’un squelette rongé dans un lambeau de robe, squelette d’une vieille femme de soixante-et-onze ans…Elle…partie pour toujours depuis soixante-cinq années.

Retrouver ce caveau…Fleurir ta tombe Charlotte, en souvenir de toi. La fleurir toujours ! Moi qui ne t’ai point connue.

Une évocation passa telle une invocation : je chantonnais le leitmotiv des « Tableaux de Paris d’Henri Sauguet », partition ô combien nostalgique, évocatrice d’une capitale défunte. Et je me souvins d’avoir entendu cet air dans l’émission qu’Alain Decaux avait consacré à Marie Curie en novembre dernier. Le dernier des savants à la Pinpin y figurait : Pierre Auger, vieillard barbichu à l’ancienne,

qui causait du radium, savant Cosinus, professeur Nimbus d’avant–guerre auquel ne manquait que le col cassé. Physiciens de papier aussi tartes d’allure que le personnage d’un improbable strip quotidien paru dans un journal méridional phocéen, « héros » de BD duquel le prof d’histoire-géo évoqué tantôt disait : « Bon ben, voyez M’sieur Jujube ! »

et dont l’auteur – son nom, Jaf, sonnait comme une onomatopée – venait de passer l’arme à gauche… Du reste, Louis de Broglie,

lui, était resté fidèle à ce détail vestimentaire rétro et compassé du col en celluloïd. Scientifique 1900… Tel l’astronome d’autrefois en quête de l’Etoile. Fragrance d’ancien théodolite, poudre de riz, nuptialité antique, hyménée suranné ! Que ce monde est donc vieux, mort avant d’être né !

Pourtant, une femme t’aima, Charlotte, d’un amour exclusif, saphique…La poétesse Aurore-Marie de Saint-Aubain. Comme je la comprends !

Charlotte ! Une dernière fois, Charlotte, fille de Laodicée,(…)

Traverse le Tartare, encor, encor, n’attends pas le tombeau !(…)

« Que murmures-tu là, darling ? Me demanda Hettie. C’est très beau.

- Rien…fis-je, en larmes. Des vers…des vers dédiés à une Dame du temps jadis… »

Dans une anthologie des poétesses oubliées, achetée chez un bouquiniste, j’avais déniché L’imploration en forme de thrène à un amour perdu qu’Aurore-Marie de Saint-Aubain dédia à Charlotte Dubourg en 1882…

Et vint le jour de l’ouverture officiel au public du musée d’Orsay.

************

Nous étions doucettement arrivés en 1986. Plus le temps passait, plus les sectateurs de Thaddeus Von Kalmann marquaient des points. Après 1878, il faudrait bien que je parvienne aux années 1950, non seulement pour Pollock, mais pour prévenir les gens de son époque du danger qui les guettait. Mon plan demeurait et je m’évertuais à l’exécuter élément après élément. Je me targuais de détenir en secret la solution pour que le cours de l’Histoire bascule vers une voie meilleure que celle qu’il empruntait visiblement. Ron ne réalisait même pas que je l’instrumentalisais, que j’utiliserai son invention fantastique pour accomplir mes desseins personnels. J’avais parfaitement saisi que ma pérégrination chez Fradin avait créé un accroc indélébile dans le continuum espace-temps, mais que les conséquences de cet accroc ne se feraient sentir de manière croissante qu’au bout de je ne savais combien d’années. Nous nous sentions autres, ayant une vague conscience que quelque chose avait dû changer, mais nous ne saisissions pas l’ampleur de cette transformation aussi ténue – pour l’instant – qu’elle fût. A la différence de Filament, où la déviation temporelle avait été immédiatement perceptible pour des milliers de gens – les jeunes lecteurs des BD Disney en l’occurrence, mais pas qu’eux – nous ne pouvions mesurer l’impact exact du verre d’eau renversé sur la planche de Fradin et Ron n’avait effectué aucune intervention pour raccommoder le précédent cours du temps.

Qu’en allait-il être pour un déplacement plus conséquent dans une époque plus ancienne ? La distance entre 1878 et 1986 étant de plus d’un siècle, que risquions-nous si je gaffais une fois de plus ? Allais-je rencontrer Charlotte Dubourg herself, ou de simples péquenots du salon de peintures où la toile avait été révélée au public ? Je pouvais tout aussi bien tomber sur Fantin en train d’exécuter son œuvre que sur sa femme, son beau-père ou sa belle-mère. Peu importait : l’essentiel était ailleurs.

Avant d’agir, nous dûmes nous procurer un plan des galeries du musée, avec l’indication de l’emplacement des toiles de Fantin. Notre peintre ne faisait pas l’ouverture puisque Orsay débutait avec 1848 puis enchaînait sur le réalisme. C’était l’œuvre d’un pompier qu’on apercevait dès l’abord : Les Romains de la décadence, de Thomas Couture.

Eh oui, au grand dam de nos officiels de la culture de masse, Orsay avait mis dans le même panier les académiques pompiers et les avant-gardistes ! Une expo Bouguereau venait d’ailleurs de faire scandale deux ans auparavant.

Mon regard ne s’attarda aucunement sur cette foultitude de croûtes empesées à force de formalisme, moi qui adorais la subtile beauté cachée des œuvres d’Arshile Gorky

et de Mark Rothko.

Non pas que l’accrochage, moderne, écrasât ces pensums : non, c’étaient les peintures, souvent monumentales de par leur format, qui a contrario submergeaient la muséographie du lieu. Peu m’importait cette débauche vaine et stérile de simarres damassées, de pourpre impériale, de chlamydes et autres dalmatiques d’or. La horde ridicule du Caïn de Cormon, dont je connaissais une reproduction médiocre dans une vieille édition des petits classiques Larousse de La Légende des Siècles ? Nulle !

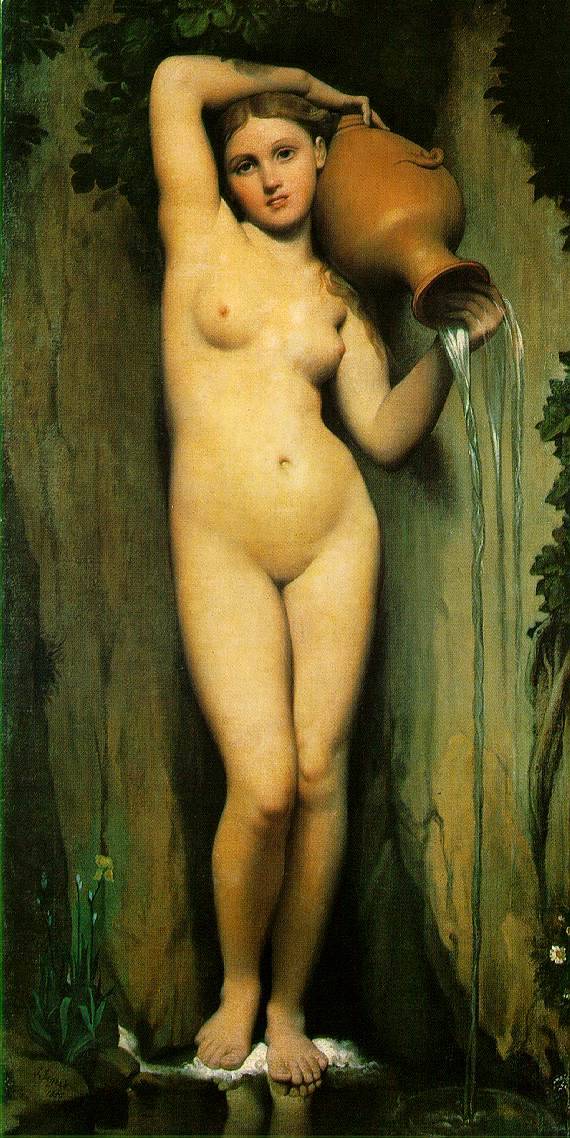

Les personnages avaient l’aspect de Cro-Magnon mal dégrossis. La Source d’Ingres ? Nulle aussi !

La peinture de ce type ressemblait fâcheusement à du copier-coller des nouvelles fonctionnalités informatiques du système Mackintosh tellement Ingres avait pour habitude de répéter les mêmes motifs et figures depuis La Vénus ou baigneuse Valpinçon. Pourquoi donc le bien meilleur portrait de la comtesse d’Haussonville – dont il aurait été préférable qu’il restât chez nous - appartenait-il au dernier mari de Jennifer Jones et non à nos collections publiques ? La Valtesse de La Bigne de Gervex ? Minable ! Le mec qui avait commis la toile de cette rouquine avec ses falbalas blancs et son ombrelle suggestive savait-il qu’il avait affaire à une demi-gouine ?

Le conciliabule des gamins des rues, ce meeting de Marie Bashkirtseff, à laquelle Historia avait consacré un article pour le centenaire de sa mort ? A peine meilleur !

Après ces toiles ampoulées et embourbées dans leurs traditions figées et glacées venait Courbet : que son Enterrement à Ornans avait donc foncé ! On se serait cru du côté ténébriste d’un caravagesque attardé de deux siècles !

Heureusement, nous arrivions au but : la collection des Fantin-Latour. Il s’agissait de se positionner devant La famille Dubourg et de me projeter dans le temps ! Ron, je l’ai dit, avait tout perfectionné. Le lourd appareillage avait été remplacé par une sorte d’UVnateur de poche, vous savez, cette prémonition de la télécommande qui se détraque, géniale invention de Fradin, avec les UV men qui se mettent à claquer du bec, éternuer, suer, faire de la gym en UV langue ! Une fois, le prof de sport m’avait chopé parce que je m’amusais à reproduire les éternuements à l’envers d’un des malheureux soldats lobotomisés d’UV soit des calc, calc, calc muohcta ! à répétition ! En me tirant l’oreille, il m’avait jeté : « Je vais t’en faire voir des muohcta ! (il avait prononcé miochta). La télécommande envoyait un faisceau d’ondes qui déclenchait une ceinture que Ron avait baptisé ceinture de contention transtemporelle de champs anentropiques. Ce système remplaçait le plot de téléportation et agissait au niveau quantique sur les tachyons. Ron avait bossé sur le problème des champs unitaires et l’avait résolu, là où Einstein lui-même s’était cassé la gueule ! La ceinture, non seulement vous transportait à travers l’espace-temps, mais en plus jouait un rôle anti-gravitique ! En fait, tout reposait sur l’électromagnétisme, selon la théorie du scientifique germano-américain Otto Möll formulée en 1959.

Ce système permettait également de se passer de combinaison protectrice et les déplacements temporels pouvaient se prolonger sur cinq jours au lieu de quelques heures. Progrès immense ! Seul demeurait le risque de dilution, d’amalgame du tempsnaute dans la matière, les atomes de la toile ou des pigments.

La ceinture, on la cacherait : il fallait que je m’accoutre en bonhomme 1880. Noir, uniformément noir, avec la redingote et le huit-reflets. Ron m’avait cependant épargné les favoris ou moustaches postiches. Cependant, je ne pouvais pas me montrer déjà accoutré pour mon trip en plein musée devant les visiteurs. Il fallait nous cacher dans un recoin, attendre la fermeture, et profiter de celle-ci pour me changer en toute discrétion. Or, vous le verrez, quelque chose allait merder, littéralement, nous imposant une téléportation précipitée.

J’avais des scrupules hygiéniques d’avant départ et je dis à Hettie :

« Je pense qu’en 1878, les gens étaient encore sales, moins que sous Louis XIV, mais sait-on jamais ! Je veux pas m’encaper la tuberculose ou le choléra ! J’ai eu le BCG, mais tout de même ! Y a un risque sanitaire à ne pas négliger ! »

Et Hettie de répliquer :

« Chris, tu as trop en tête ce film sur Molière ! »

C’était exact ! En 1978, le fameux long-métrage sur Molière avait remis en question ma vision trop clean du XVIIe siècle, vision véhiculée par les reconstitutions trop lisses des feuilletons historiques de la télé : Richelieu, Mazarin, D’Artagnan amoureux… C’était un monde de paillardise et de famine, de crasse et de raffinements, de remugles abjects et de somptuosité, de haillons, de cloaques, de gars et de meufs puants comme du chou ou du poisson pourri, de miasmes de misère et de carnaval baroque, hénaurme, rabelaisien, qui bâfre, se goberge, défèque et crève en même temps de faim au point d’en dépecer un cheval après l’avoir occis. Beau dans laid, laid dans beau… Je revoyais Jean-Baptiste Poquelin retrouvant Scaramouche âgé, jouant pour le Roy et sa tapette de frère pommadée qui était son protecteur (pas dans le sens homo du terme), faisant le pitre et tirant la langue, haletant, en suppliant Votre Majesté avec son masque de Commedia dell’arte dont je ne savais pas s’il représentait quelque magot de Barbarie ou un mâtin napolitain.

Je me dis : « Et si, sous ses atours et ses froufrous de gentille bourgeoise proprette, irréprochable puisque vierge, Charlotte Dubourg puait ? Si elle exhalait des relents de crasse subtils ? Si elle avait des morpions et des poux (les poux adorent les blondes, c’est connu) ? Si ses dents étaient gâtées, peu soignées (qui donc allait chez le dentiste, à cette époque ?) avec une haleine soufrée de pyorrhée à faire même fuir un dinosaure aux crocs grouillants de bactéries issues de fragments de viande de stégosaure en putréfaction ? Des ripopos, comme disait mon cousin. » Après tout, l’Olympia de Manet,

que je venais d’apercevoir, avait été autant critiquée du fait qu’il s’agissait d’une fille ordinaire et non d’un nu idéalisé à la Cabanel qu’à cause de l’aspect de rouquine malpropre des rues qui se dégageait de cette obscène personne. C’était une putain craspec tirée du ruisseau, vautrée dans son impudicité, avec sa Hattie Mc Daniel de service à deux balles. La même fille à poils que dans le déjeuner sur l’herbe. On devinait que la peau du modèle (par ailleurs poule du peintre) ne bénéficiait pas tous les jours des bienfaits du tub et du savon de Marseille en cela qu’un œil exercé pouvait y distinguer quelques marbrures suspectes. Ce n’était pas la cocotte d’Alfred Stevens rêvassant dans sa baignoire.

Manet, décidément, était un sacré fripon. Il adorait la chair féminine et les « parfums » y afférents. La femme qui schlingue, c’est très sexuel, très aphrodisiaque, pour qui en est resté à l’homme-singe.

Et l’heure fatidique approchait…

***********

J’ai dit que les choses avaient merdé, qu’on avait dû les précipiter contre notre gré. Je m’explique : c’est à cause d’un gardien de musée trop zélé qu’on a dû hâter mon transfert en 1878 alors que nous musardions tranquillement dans les allées de cette ex gare.

Le mec, c’était un Sri-lankais. Un Dravidien parlant anglais, donc, embauché en CDD pour faire face aux touristes. C’était la nouvelle politique de recrutement des gardiens de musée, décidée par notre nouveau Premier ministre, Benoît Fréjac, qui dirigeait un cabinet dit de coexistence pacifique avec le Président, qui, comme on sait, n’était pas du même camp. Avec son ministre des finances, l’inénarrable Gaétan de Sermeuil, surnommé Dom Gaétan à cause de sa tronche de curé onctueux à la Dom Balaguère, Fréjac avait effectué des coupes budgétaires dans tous les domaines, notamment la culture. Le rêve secret caressé par Fréjac, c’était de faire quatre mandats à l’Elysée après les avoir raccourcis à cinq ans chacun.

Adonc, on avait gelé les concours de recrutement des gardiens de musée catégorie D (soit niveau classe de 4e ou CPPN renforcée parce qu’il arrivait que des fils de sang bleu décavés dérogeassent (j’emploie à dessein l’imparfait du subjonctif) et se commissent avec la racaille des cours préprofessionnels de niveau afin qu’ils pussent présenter ce bas concours de gardien de musée, férus de Culture avec un grand C que ces nobliaux de dernier ordre étaient : il fallait ce qu’il fallait, pour avoir une situation, même la plus vile : songez-y, parmi les techniciens de surface fonction publique D ou E qui nettoient les chiottes de nos grandes administrations des eighties, il y a parfois des de quelque chose qui ont loupé à l’école, comme dans le film « Les sous-doués » !). A la place du vieux système mandarinal des concours, Fréjac avait concocté une recette d’essence néolibérale : le recrutement par contrats CDD précaires d’étrangers anglophones par trillions (là, j’exagère un peu). Il en avait résulté un bouche à oreilles parmi les Tamouls en guerre ouverte contre les Cingalais et cette ethnie avait émigré en masse chez nous et profité de la manne muséale parigote.

C’est par conséquent un gardien Sri-lankais qui nous a abordés parce qu’il trouvait notre paquetage suspect bien que nous fussions entrés sans problème, et que les Tamouls ont l’habitude du terrorisme et des paquets bizarres et piégés. En plus, notre pauvre pays venait de traverser une vague d’attentats, contre laquelle le nouveau ministre de l’intérieur, Toussaint Spirito, promettait de lutter. Bref, on tombait mal !

« Pas sacs ! Pas appareils photos ! Commença-t-il à baragouiner. Vous ouvrir sacs ! »

Ron et Hettie étaient prêts à obtempérer mais moi, pas du tout ! Je ne voulais pas que le commun des mortels découvre l’invention extraordinaire de mon ami ; alors, je me suis affolé, j’ai pris le paquet qui contenait mon costard 1880 et je me suis mis à cavaler comme un dératé. Le Dravidien, Ron et Hettie se sont lancés à ma poursuite.

« Vous, stop ! » fit le gardien.

Pas facile de piquer un cent mètres avec un barda fragile lorsqu’on a un Malabar (dans le sens quasi littéral et géographique du terme) à ses talons. Ces gardiens exotiques sont généralement pris autant pour leur anglophonie que pour leur physique d’armoire à glace. Ce sont plus des vigiles qu’autre chose et les grands magasins, eux, tendent à en recruter aussi, surtout chez les blacks de Seine-Saint-Denis ! Quel qu’exotique qu’ait été ce gusse (évocation des parfums orientaux, du poulet tikka masala, des tandooris, du restau Indian Punjab de Marseille avec ses grillades de poisson réputées et très spicy, du Darjeeling Himalaya servi bouillant dans la teapot d’une vieille baderne de l’Armée des Indes interprétée par C. Aubrey Smith, avec son stick de bambou et ses jodhpurs, vous arrachant les tripes lorsqu’il est trop corsé, des épices fortes qui obsédaient les Portugais de Calicut à la suite de Vasco de Gama, des clous de girofle zanzibarites, de ces fragrances enflammées s’exhalant du curry de madras et autres évocations etc.) mieux valait ne pas tomber dans ses rets musculeux !

Je ne souhaitais pas que mon Sri-lankais me plaque comme au rugby et j’ai gueulé à Ron :

« Je retourne à La famille Dubourg et je m’équipe dare-dare ! Déclenche ton appareil, Ron ! Déclenche-le ! »

Et, à Hettie : « Je t’embrasse très fort ma chérie ! On se reverra ! »

Alors, là, j’ai réalisé un exploit : cavaler tout en enfilant et attachant ma ceinture de contention, puis ma redingote avant de coiffer ce putain de gibus anthracite qui me donnait le look d’un Abraham Lincoln de pacotille, il fallait le faire. Et je l’ai fait, je ne sais pas comment !

Mon exotique poursuivant continuait à crier :

« Stop, you, stop ! »

Les visiteurs se retournaient, goûtaient au spectacle, me prenant pour un voleur, ou pis, un terroriste que l’on tentait d’appréhender. Je bousculai au passage, sans même m’excuser, une grosse compatriote de mes amis, réplique quasi exacte d’une de ces statues hyperréalistes en polystyrène expansé d’art contemporain d’Outre-Atlantique.

La dondon chuta sur ses fesses énormes avec un « Oofff ! » sonore d’abuseuse de happy meal de chez Mc Donald’s™ !

Fagoté à la diable, je me rapprochais de la toile. J’entendis un sifflement : c’étaient les ondes de la télécommande de Ron, qui dirigeait tant bien que mal le rayon à la fois sur moi et sur la peinture.

Allais-je m’écraser contre elle, la vandaliser, la crever en passant au travers, tel un tigre de cirque Knie sautant dans un cerceau en flammes ?

Je ne sus plus ce qui arriva. Je m’entendis hurler, tout en faisant un geste de la main adressé à Hettie, en forme de baiser :

« Gizmo ! Alea jacta est ! »

Puis, ça a été le trou noir.

*************

J’émergeais doucement, progressivement de la mélasse… Mes oreilles teintaient de milliers d’acouphènes. La première chose que mes sens désorientés par une sorte de confusion générale, de synesthésie, parvinrent à identifier fut une voix juvénile qui paraissait fredonner une mélodie un peu folklorique…

Cette voix appartenait au beau sexe. Etait-ce celle de Charlotte Dubourg ? Mon ouïe me trahissait-elle ?

Ce chantonnement me rappela une anecdote musicale : la rencontre entre le compositeur Albéric Magnard

et une jeune paysanne auvergnate, aux grands yeux bleus. Cette jeune fille entonnait, spontanément, sans qu’elle sût une seule note de musique, une mélodie rythmée, d’une richesse incroyable, transmise oralement. Notre compositeur s’empressa de la noter…pour l’utiliser dans sa troisième symphonie dont je venais d’acquérir un enregistrement sous la baguette d’Ernest Ansermet. Une pensée autre, étrangère, parut s’insinuer en moi, se lover en mon esprit, me posséder.

Il y eut comme un dialogue intérieur s’établissant entre deux êtres que tout différenciait : sexe, époque, esprit… ou plutôt, l’entrelacement de deux monologues intérieurs, un de principe mâle et un autre femelle. Deux lignes mélodiques s’interpénétrant, s’accouplant. Masculin violoncelle, âpre, s’entremêlant en de sinueuses arabesques serpentines avec une féminine syrinx. Polyphonie à deux voix, à deux thèmes, tel le second mouvement de la 7e de Beethoven.

Mademoiselle Else dialoguant avec Les lauriers sont coupés de Dujardin.

Phrasés fin de siècles…Fauréenne ligne embrassant en une étreinte voluptueuse et lascive un contrapunctus heurté, martelé comme du Stravinski. Anacrouse et sinusoïdale, impressionnisme et symbolisme versus cellules de timbres décousues et hachées post dodécaphoniques.

Je réalisai, au fur et à mesure que ma vue revenait, que je n’étais pas parvenu dans l’atelier de Fantin en train de peindre sa toile, mais en plein salon où elle était accrochée. Et la jeune chanteuse se révéla à moi. Et j’entendais tout ce que son cerveau émettait…

« Si c’eût été possible…Embrasser cette toile, ma Charlotte…Avouer en mon sein, en l’incommensurable abîme de mon cœur ô combien je te regrettais, toi qui m’accueillis en ma détresse sublime. Grand’faim et grand’peur j’avais lors… Quelle jolie jeune fille ! Quoiqu’un peu maigrichonne… Tiens, en 1878, on ne porte plus la tournure…j’ai oublié ce détail : voyons…

De 1865 à 1870, on passe de la crinoline à la demi-crinoline puis à la première version du pouf, du faux cul…Très ample, très rigide…Vers 1875-76, l’ampleur du pouf diminue. Il s’estompe au profit de robes à traîne, à polonaise, dites en queue de homard. La tournure ne revient qu’en 1882-83 et jusqu’en 1889. Cette jeune personne est à la dernière mode. Elle est bien petite et maigre, mais elle a des cheveux splendides… Et puis, elle est toute en noir…Porte-t-elle le deuil ? Charlotte, qui donc est cet importun qui trouble ma vision admirative de ton céruléen regard, de ta coruscante vénusté, de tes blondes boucles agreste ? Il a surgi de la nuit, de la sentine enténébrée, du Néant, telle une épiphanie, manifestation acheiropoïète d’un Saint-Art nazôréen, copte ou byzantin… Iconiques dorures chantournées derrière l’iconostase. Illumination de l’azur ! Holà, elle m’a vu, aussi ! Elle paraît s’intéresser à moi. Quel regard étrange ! Quelle couleur d’yeux a-t-elle ? Verts, marron, jaunes ? Je n’ai jamais rien vu de tel ! De mon iris ambré, je détourne las mon regard de tes aigues-marines, de l’opaline prunelle de ma Charlotte aimée, adorée, laissant là la turquoise soierie et le velouté de tes joues roses et pures… Je vois un jeune homme inconnu, et ce dernier me fascine, tel un Hermès Trismégiste s’extirpant d’une onde où nymphéas et sphaignes parsèment les eaux troubles. Il franchit le rivage, les syrtes d’ocre jaune, et s’avance vers moi, la dryade sacrée, ô, Bona Dea ! On croirait une jeune folle, comme l’Isilda de 813 ! A-t-elle douze ou quinze ans ? Quels yeux d’aveugle jobarde, putain ! Jà nubile je suis, et je puis donc aimer… « aimer à loisir, aimer et mourir » comme l’écrivit le poëte Baudelaire que ma psyché porte au pinacle ! Parnasse de la gloire ! Enamourée me sens ! Lai, virelai et rondel du divin Amor !

Elle n’est pas la seule à être estomaquée par mon apparition ! Je suis bien dans un salon de peintures, au vu du nombre des personnes guindées et des toiles accrochées… Je crois qu’elle n’est pas seule… C’est une fille de rupin, pupille peut-être, car elle n’a aucun parent avec elle. L’autre, là, qui m’a l’air d’une grosse paizous, ça doit être la bonniche qui la chaperonne. Elle est costumée comme telle. Et là, ces deux types, pas loin. C’est drôle, on dirait que je les ai déjà vus quelque part…pas en chair et en os, bien entendu. Ils sont plus jeunes que les images que je connais d’eux, d’ailleurs. Un barbu, un moustachu. Ça y est ! Je sais qui c’est ! Le barbu…c’est pas Zola, mais un de ses copains, de ses disciples à la réputation sulfureuse. Le décadent, là…Huys... Ah, son nom me brûle les lèvres ! J’y suis, Huysmans ! Il écumait les salons de peintures, pour mieux flinguer les peintres. Il adorait les éreinter… A l’époque, si je me souviens bien de mes cours de fac, ce type venait de publier Les sœurs Vatard. Il n’avait pas encore rompu avec le naturalisme et avec Emile. Quant à l’autre…ouais ! C’est Fauré himself ! Y z’ont l’ai aussi choqués que la petite blonde (ou plutôt châtain-blond-roux-cendres) par mon incongrue irruption ! Ah, les schnocks cartésiens !

Le stupre sensuel enivre mon esprit… Je me pâme à la prémonition des étreintes futures ! Je m’empourpre de mon extase ! Opiacé narguilé ! Saveurs d’Aphrodite, interdites passions… Gêne du péché de chair menant à la Géhenne ! A toi, Notre Dame de Grâce, j’adresse la prière, l’imploration. A toi, Dame Vierge au blanc surcot, Immaculée Conception de Marie, je réclame l’intercession en rémission de mes fautes sensitives. Juvénile puella n’ayant point encor porté… Soie et barège, percaline et damas, zibeline et martre, vison blanc…Ivoirin ovale de la Sainte de pleurs.

Elle a une beauté de poitrinaire, cette petite…Ses joues sont rosées et elle toussote souvent. Ce visage triangulaire… Comme celui de l’actrice DS De B de B. Et sa coiffure…je connais ça ! Elle arbore des boucles anglaises. Elle me fait penser à Mary Pickford ! En plus sloughi. Quelle hypocrite Sainte-Nitouche ! On dirait que je l’ai allumée. J’aime pas les adolescentes en chasse et en chaleur !

Adamantin serpent de la passion carnée, cœur sanglant ardant, se consumant sous l’enroulement de tes anneaux. Malgré ses piquants, la trémière rose aux rubescents pétales ne peut contrer les entrelacs de ton velours lové. Botticellienne bacchanale de l’Amour nuptial qui s’offre en mes entrailles ! Je vois, j’entends le Sage Choéphore, le Coryphée de l’orestie m’adresser sa supplique…Point encor ! Il n’est point encor temps…Conserve l’hyménée, la prime pureté, ô vestale sacrée ! Mystagogue traité du raffinement vain lorsque le derviche tourneur se prend en sa transe mystique ! Pivoine iridescente en flammèches sensibles ! Lacs de soie, lys mien, gemme gorge-de-pigeon, nacre anacréontique ! Pantoum enlacé de sa munificence en l’aulique Temple par Diane consacré ! Que le myrte et la myrrhe exhalent leur efflorescence, leur fragrance mortelle ! Sage moraliste, je ne te hais point, mais ne t’écoute plus ! Tu me dis de ne point m’aboucher avec la canaille. Condamne-moi donc ! Je pècherai quand même ! Chair triste du poëte qui brûle de mon désir inassouvi !

Oui, je te veux, jeune inconnu, car je pressens ta divine et païenne nature, ton Moi quintessencié ! Mâle hypostase ! Tu es l’Envoyé me détournant de mes coupables penchants ! Adieu Psappha !

Lesbos je te quitte, Cythère, je rends ta barque ! Bilitis, point ne te veux, point n’éprouve pour ton corps l’embrasement des liqueurs subtiles et des semences impures !

« Monsieur, qui que vous soyez, vous êtes mon invité, osai-je déclarer à ce bel inconnu de ma carmine bouche. Allons souper au Grand Véfour. Je vous prie d’excuser mon audace mais, en tant que baronne de Lacroix-Laval, que poëtesse inspirée par les muses, je puis vous avouez que votre manifestation m’impressionne au plus haut point. Alphonsine ! J’ai grand’faim ! Allez donc rappeler la voiture avant qu’un accès de faiblesse ne me prenne. Je n’ai tantôt rien absorbé depuis les heures matinales.

Holà ! Voilà t’y pas qu’elle est prise de défaillance ! Hypoglycémie ! Ou alors, c’est son corset, bien que sa maigreur l’apparente à une poitrinaire au dernier degré ! Elle doit souffrir d’anorexie, ou d’autre chose ! Comment ranimait-on les évaporées à l’époque ? Les sels…Et j’en ai pas sur moi ! Elle s’effondre ! Et tout le monde accourt à son secours, tous ces galants hommes allumés par le frêle tendron ! J’entends des Ah ! Des Oh ! Des « La pauvre enfant ! ». C’est moi qu’elle veut, c’est à moi, chevalier servant, de lui porter aide et assistance ! Ne nous laissons pas faire !

Pauvre meurt-de-faim ! Cryptique haut-mal causant ma pamoison de sylphide ! Alors que le serin salue le ciel qui s’abeausit et s’adresse au soleil en des trilles plus beaux que la mélopée la plus ornementale, je m’effondre en ma souffrance. Et mes cheveux ondulent autour de moi en la sylve compassionnelle, moi l’Evanescente, comme s’ils eussent été gâtés par une parasitose, par un entêtant trichophyton en une masure insane ! »

********

« Je ne sais comment vous remercier, monsieur. Monsieur ? Questionna la frêle enfant après que je l’aie ranimée.

- Christophe de Jolibois, étudiant aux Beaux-Arts. (j’ai donné une fausse identité, bien sûr)

- Vous avez le privilège de vous adresser à mademoiselle Aurore-Marie baronne de Lacroix-Laval, s’interposa la dondon qui servait de larbin et de duègne à cette infante vaporeuse (bientôt défunte à cause de ses pathologies ?), saisissant au vol l’occasion de préserver la décence et les bonnes mœurs du temps jadis.

- Monsieur, j’ai bien l’honneur ! » Répliqua la fluette jeune fille en me tendant la main.

J’ai hésité. Non, on serre pas la main d’une demoiselle titrée. J’ai donc opté pour le baisemain. En bonne et due forme.

« Monsieur, vous avez sauvé la vie de mademoiselle la baronne, reprit la domestique qui s’exprimait avec un accent de province (j’ai su qu’elle était berrichonne) ce qui était plus courant, plus marqué à cette époque que de nos jours, où la télé a tendance à unifier, à atténuer les accents. Rappelez-vous les vieilles générations : Raimu, Jacques Duclos,

la mère Denis…Tous nés avant cette foutue téloche à la con !

- C’est tout à votre reconnaissance ! Mille grâces, monsieur !» Ajouta la fillette ou supposée telle.

Elle avait une jolie petite voix, un peu faible, mais fort mélodieuse et agréable. C’étaient sans doute ses maux de gorge chroniques qui la faisaient parler presque aussi sourdement que Marlon Brando dans Le Parrain. Encore une fois, je contemplais sa toilette de deuil pleine de fanfreluches. Vois mon camée de chrysoprase, ma bague de béryl, mon pendentif d’alabandine…Admire mes boucles émoustillantes, émerillonnantes, douces, parfumées d’un baume, d’un dictame divin, le padou soyeux qui les pare ! Si douces à caresser et qui sentent si bon ! Quelle poseuse ! Mais qui était-elle exactement ? Une inconnue des lettres, une oubliée parce que ringarde, démodée, ampoulée ? Elle pratiquait une prose alambiquée, comme les écrits surchargés et baroques de Zola, Lorrain et Huysmans, qui quittait à l’instant la galerie en soupirant éconduit par la vénéneuse Lolita 1880 tout en grommelant des bonsoirs dans sa barbe et en recoiffant son gibus. Cette silhouette à la Degas partie (les spéculateurs boursiers d’un fameux tableau où ne manquait que Paul Gauguin dans le rôle de l’agent de change qu’il fut),

ma pensée a vagabondé, spéculant sur l’identité de la pétasse gnangnan à laquelle j’avais fait le bouche à bouche pour qu’elle revînt à elle comme si elle eût bu la tasse.

« Merde ! C’est Aurore-Marie de Saint-Aubain ! Elle doit avoir quinze-seize ans ! Au secours ! Charlotte Dubourg, pourquoi n’es-tu point là ? »

Je venais de me fourrer dans un sacré pétrin qui risquait de se prolonger quatre à cinq jours ! Quelle escapade, crénom !

A suivre...

*********

1 commentaire:

Eh ben, c'est de la jolie prose que voilà - alors justement que je lis ce malin génie d'Alexandre Vialatte.

Telle est bien la preuve que Vialatte mène à tout.

Enregistrer un commentaire