par Christian Jannone.

Une riante allée pavillonnaire toute fleurie et embaumante dans un quartier chic et excentré d'une grande métropole anglo-saxonne d'Outre-Atlantique. Nous sommes au XXIe siècle par un enchanteur après-midi de printemps.

La petite Laura, sept ans, paraît batifoler dans ces coquettes rues, avec sa jolie et classique robe blanche d'été à bretelles et à tablier brodé et son petit panier d'osier dans lequel il y a un bocal. En fait, elle prend très au sérieux la tâche pour laquelle on lui a dit de venir ici. Elle pourrait faire du porte à porte pour vendre des billets de tombola pour la kermesse de l'école puisque nous sommes en juin et que l'année scolaire s'achève. En réalité, notre fillette aux tresses brunes et au teint clair cherche une adresse précise et la demande aux passants qu'elle rencontre, cela sans zozoter.

«S'il vous plaît, monsieur. Je cherche la villa du professeur W. C'est bien dans ce quartier qu'il habite? »

Et le monsieur au cocker noir en tee-shirt rouille de la renseigner bien gentiment :

« Petite fille, tu n'es plus très loin de la maison du professeur. Je le connais. Nous sommes voisins. Tu continues tout droit jusqu'à la borne à incendie rouge, tu tournes à droite, tu prends le trottoir de gauche. C'est la deuxième villa, celle avec les volets verts, les lierres et les rhododendrons. Il y a un grand if planté dans la cour. Tu verras, tu ne peux pas la manquer!

- Merci beaucoup, monsieur! »

Laura poursuit son chemin et prend l'itinéraire indiqué. Elle parvient à destination. Le pavillon est très joli avec des pergolas. L'if est bien là. Le lierre et les rhododendrons aussi. En outre, un amoureux de la botanique identifierait dans ce charmant jardin des seringas en fleurs, des cinéraires et des glycines. On voit s’affairer les abeilles et les bourdons tandis que les papillons volètent. Dans une volière, des mainates, des inséparables et des perruches font un brin de causette. Il y a une boîte aux lettres bleue, avec le nom du professeur, un portail vert pomme avec, au lieu d'une sonnette classique, une chaîne avec une mignonne clochette d'argent. Laura y va franchement. Elle tire la chaîne et la clochette tinte. Une voix sort d'un interphone. C'est le professeur. Il vit seul. Il est veuf et ses enfants sont loin.

« Qui est-ce?

- C'est Laura Blackmore, monsieur. Je veux vous rendre visite.

- Tu souhaites me vendre un billet de tombola pour la fête de ton école?

- Non monsieur. J'ai entendu parler de vous. Vous aimez les animaux et je vous apporte un insecte dans un petit bocal. Je connais pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez me le dire, monsieur? Soyez gentil, s'il vous plaît!

- Ma réputation a atteint ton école! Très bien, Laura. C'est bon, je t'ouvre. Je te dirai le nom de ta petite bête. Tu le noteras soigneusement. Il peut être compliqué pour une petite fille.

- Je connais déjà plein de noms de bestioles que maman et la maîtresse d'école m'ont appris! »

Le portail vert pomme s'ouvre automatiquement tandis que passe sur l'asphalte une folklorique voiture de laitier en bois peinte d'une couleur moutarde et tirée par un vieux cheval bai avec des œillères en cuir, comme dans l'ancien temps. Dessus la voiture, un panonceau en lettres blanches donne la marque du lait : Daisy Milk. On lit aussi sur les côtés de la carriole un slogan publicitaire : The best milk of the Dairy Belt. Laura écoute le cataclop des sabots puis pénètre dans le jardin de la maisonnette. Le portail se referme promptement. Elle est dans la place.

***********

Le professeur W. est un vieil homme guilleret à barbiche dont les traits font songer à un lutin folâtre dessiné par Raphaël Tuck voici un bon siècle. Chez lui règne le capharnaüm propre à tous les grands savants. W. est biologiste et naturaliste. Il est âgé de soixante-dix-sept ans, chiffre magique et assez vénérable.

Laura est curieuse par nature. Attentive, elle observe tout de ses candides yeux noisette. Elle ne perd pas le moindre détail de ces lieux aussi enchanteurs et magiques pour elle qu'une boutique de joujoux d'autrefois que fréquentèrent ses grands-parents en leur prime jeunesse ou que les étalages d'un marchand de bonbons, de candies et de guimauves de toutes les couleurs. Ah, ces supermarchés qui ont tué tous ces petits commerces qu'elle n'a jamais connus, mais dont le professeur W. a dû conserver un lointain souvenir remontant vers 1940... Ça sent bizarre, en plus, un peu comme dans ce vieux muséum d'histoire naturelle avec ses tas de bébêtes formolées et ses rangées de créatures empaillées à poils et à plumes qu'elle a visité avec sa classe en avril. C'est là qu'elle a entendu prononcer le nom du professeur. Il a été le donateur de ce musée, qui se trouve à Ticonderoga (vieux nom amérindien!).

Devant les amoncellements de scorpions, de pseudo scorpions et d'araignées de toutes tailles, desséchés ou macérant dans leur flacon, Laura ne peut réprimer un frisson de dégoût et de peur.

« Y sont dégueulasses et moches! Brouh! » Pense-t-elle. Elle observe également des œufs de passereaux, tachetés et mouchetés, avec des étiquettes dessus, des fossiles bizarres, des crustacés, des peaux de serpents. Il y a même un lézard rayé rouge et brun, vivant, dans un vivarium et un aquarium avec des poissons des tropiques. Laura remarque aussi des reproductions en cire de grenouilles, de salamandres et de crapauds couverts de pustules, très vilains!

Il y a aussi ces insectes qui puent. Ah, ils ont de belles teintes, mais ils ne sont guère appétissants!

Ils ne valent pas les ours en gomme. Ils exhalent une de ces senteurs chimiques indéfinissables parce qu'ils ont été traités pour ne pas se décomposer. C'est comme du cachou tourné ou de la vieille réglisse mâtinée d'un je ne sais quoi qui rappelle le produit lave-vitres pour le pare-brise de la Chrysler de dad lorsque la famille part en randonnée et en pique-nique le weekend-end dans les Adirondacks quand y a plein d'insectes et de pollen qui viennent le salir. L'odeur pénètre dans la voiture jusqu'à la place arrière du break woody où, sur son siège rehausseur, Laura est gentiment sanglée.

Laura a remarqué, près des fenêtres, un panneau avec, dessiné dessus, un grand arbre avec une foultitude de branches mais sans aucune feuilles.

Vous savez, ces grosses feuilles bien vertes ou pourpres, selon l'arbre, avec des nervures de plus en plus fines qui se divisent. Ou plutôt, dans cette ramure luxuriante (que l'hiver a dépouillée comme les chênes du bois où vivent les écureuils?) les feuilles ont été remplacées par des noms incompréhensibles. Au sommet de la plus haute branche, on peut lire Homo sapiens, à condition toutefois que la gamine emprunte un escabeau (avec la permission du monsieur, s'il vous plaît! Elle n'est pas chez elle!) et grimpe pour déchiffrer ces mots, sans bien sûr se casser la figure comme Jenny sa copine avant-hier quand elle a voulu cueillir des pommes et qu'elle a eu plein de mercurochrome et de pansements sur la figure et les genoux et que son jean a été tout déchiré et sa chemisette salie et que sa maman l'a grondée. Au fait, c'est quoi, un Homo sapiens?

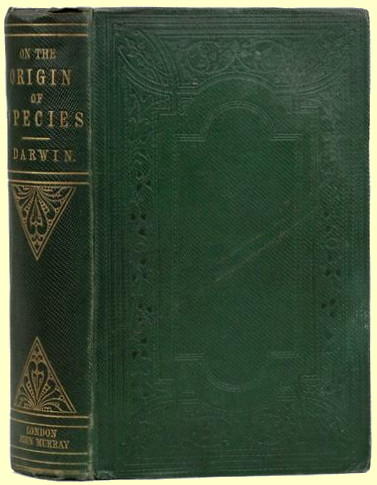

Et ce fouillis de vieux bouquins! Ces reliures de cuir tanné, de maroquin de toutes les couleurs. Il y en a un qui est tout vert, tout vieux, couvert d'une fine pellicule de poussière grise, si ancien que même grand-maman n'a pas pu le connaître. Laura a appris à lire, alors elle essaie de déchiffrer le titre sur le dos : Origin of species... » le mot espèce!

Il va falloir qu'elle en profite pour questionner le professeur là-dessus. Elle se voit déjà en train de demander naïvement : « Monsieur, c'est quoi, une espèce? »

La maîtresse, elle, n'a pas su l'expliquer comme il faut, avec des mots intelligibles pour des petiots comme elle. Elle s'est lancée dans des termes compliqués, redondants, citant des noms de vénérables messieurs d'il y a quelques siècles, pas des Américains, mais des Suédois, des Français, des Anglais...Des gars du vieux continent dont les squelettes reposent depuis belle lurette dans quelques tombeaux que des touristes férus de sciences naturelles peuvent aller voir, à Westminster, par exemple.

Mais d'abord, Laura doit montrer à monsieur W. son joli bocal avec son petit animal qui fait cri-cri.

Elle pense que le savant risque de regimber devant ce cadeau à cause de sa collection entomologique déjà très bien fournie. Or, elle sait que seuls les ânes têtus et les vieux chevaux poussifs renâclent. Laura, cependant, ne peut pas connaître ce vieux film muet bouleversant où la comédienne Mary Pickford sauve un canasson rétif et hectique de l’abattoir. Certes, monsieur W. est vieux, mais pas suffisamment pour avoir vécu à l’époque du cinéma muet!

Contre toute attente, il s’enthousiaste devant l’offre de la fillette et se saisit vivement du bocal :

« Un grillon bleu ! Incroyable ! Je croyais l’espèce éteinte depuis 1997 ! Où l’as-tu trouvé?

- A l’excursion de la classe avant-hier, monsieur le professeur. C’était pour la leçon de choses.

- Sois moins sentencieuse s’il te plaît. J’aime la modestie. Il faut que je vérifie l’indice PVS de ton insecte. Son espèce est très rare. Suis-moi, petite.

- PVS ? C’est quoi, monsieur ?

- Le Principe Vital Spécifique, une notion dont je suis l’inventeur ! Je vais essayer de te l’expliquer. Quel âge as-tu ?

- Ben, sept ans, monsieur.

- Tu n’es pas du tout farouche, c’est bien, ça ! Tes parents doivent être contents de toi!

- J’ose pas le leur dire, monsieur, que je suis venue chez vous pour vous apporter mon joli cri-cri.

- Quel mal y-a-t-il ma mignonne ?

- Un, on dit qu’il y a plein de messieurs méchants qui font du mal aux petites filles et aux petits garçons !

- Ah, je vois qu’ils t’ont mis en garde avec toutes ces histoires qui font les choux gras à la télé, dans les journaux et sur Internet ! Donc, en venant ici, tu leur as désobéi !

- Je leur ai pas dit ! C’est la maîtresse qui m’a donné votre adresse et m’a proposé de me rendre chez vous avec le petit grillon !

- Je pense que tu ne dois pas habiter bien loin !

- A un mille ! j’ai pris le bus, toute seule comme une grande ! J’ai cassé mon cochon tirelire pour le payer !

- Tu as du cran, pour un bout de chou ! Au fait, si tu as parlé de « un », c’est qu’il y a un « deux », n’est-ce pas ?

- Ben oui ! Mon papa et ma maman, c’est pas eux qui m’ont faite ! Je suis adoptée !

- Tu es une petite orpheline ?

- Je ne sais pas, monsieur, j’ai pas de souvenirs d’avant ma maison actuelle et d’avant l’école ! Je m’appelle Laura Blackmore, c’est tout ! Ça fait un an que j’ai reçu mon nom complet !

- Bien, viens avec moi dans mon labo ! »

Nullement effarouchée, Laura emboîte le pas de monsieur W. Elle traverse sans s’attarder la salle à manger et le salon du pavillon avant de monter un escalier qui la conduit au grenier. Elle éprouve de la sympathie pour celui qu’elle assimile à un gentil papy, un substitut à ce grand-père qu’elle n’a point connu. Laura ne craint pas les personnes âgées. Elle n’est pas comme Janice, son autre copine, une petite afro-américaine, qui abomine les vieilles personnes à cause de leurs rides. Celles-ci rappellent à Janice les sorcières des contes de fées et sa grand-mère mourante à l’hôpital, couchée sur un lit blanc avec plein de tuyaux. Que signifie la mort pour des gamins ? Quelle idée en ont-ils ? C’est de cela que monsieur W. va parler à Laura, en essayant de l’expliquer avec des mots simples.

Lorsqu’elle pénètre dans le laboratoire, notre petite fille remarque dès l’abord l’encombrement des murs. Il y a des tas de coupures de journaux, toutes jaunies, et qui ne racontent que des malheurs. Laura sait lire depuis un an, mais ces journaux sont vraiment écrits trop petit ! Elle se contente de jeter un coup d’œil aux titres : guerres, famines, catastrophes aériennes, inondations, canicules, tremblements de terre…et des chiffres, des chiffres, encore, toujours…Laura sait compter, mais là, ces chiffres sont bien gros !

Un autre objet l’étonne : c’est une vieille photo en noir et blanc, attachée avec des punaises, remontant à l’époque où les femmes ne se mettaient pas souvent en pantalon. La dame dessus est très jolie. Elle est brune, comme Laura. Maman aurait daté facilement sa robe blanche toute gonflée et évasée, avec des jupons parce qu’elle s’intéresse à l’histoire du costume. C’est la mode des années 1950, du temps de la mère de maman. Madame Blackmore connaît les actrices de cinéma d’autrefois. Elle aurait dit que la dame photographiée le dispute en beauté avec Ava Gardner, Jennifer Jones et Gene Tierney.

Laura réagit bizarrement à la vue de la photo. Elle détourne ses yeux, comme si la dame à la robe blanche new look était méchante alors que son visage s’avère ravissant et glamour.

Plus curieux encore, une deuxième photo, plus ancienne encore : la femme dessus, toujours brune, a un chignon et un grand chapeau ou capeline, avec des plumes d’autruche, ces gentils oiseaux comiques qui courent vite, ne savent pas voler et avalent n’importe quoi. Elle est toujours en blanc, avec une longue jupe entravée et elle ressemble à sa voisine de 1950. Sur la photo, une date : 1912. Presque un siècle !

Ce qui gêne Laura, la met mal à l’aise, c’est la grande ressemblance des deux femmes : l’une est-elle la mère ou la grand-mère de l’autre ? On croirait des jumelles, bien que, lorsqu’on regarde de près les deux épreuves, on peut constater que la personne la plus ancienne des deux est aussi plus âgée. Pas de beaucoup, d’ailleurs – du moins, à l’échelle d’un adulte, parce que pour Laura, trente ans, c’est vieux - trente-trente-cinq ans contre vingt à tout casser chez l’autre.

Et il y a une troisième dame, plus mûre encore ! Sa robe est encore plus ancienne : on a appelé ça les robes à crinoline, comme dans certains films ou feuilletons télé qui se passent pendant la guerre de sécession il y a très très longtemps : un siècle et demi. Cette fois-là, Laura voit la reproduction d’une peinture. La dame, debout, de face (un expert parlerait de frontalité), porte des cheveux noirs coiffés en anglaises et arbore une robe de bal aux épaules nues. Elle tient négligemment un éventail dans la main droite. Elle ressemble encore aux deux autres. Son menton paraît cependant plus lourd, plus ferme, son corps plus arrondi, empesé par les maternités et par la nourriture moins équilibrée que de nos jours.

Dans sa vie, cette dame a dû consommer trop de charcuterie, de glaces, de graisses, de plats en sauce, et pas assez de poisson ou de légumes. Un observateur averti décèlerait des pattes d’oies à ses yeux ainsi que quelques fils argentés, discrets, dans sa chevelure d’ébène. La peau blanche de cette matrone victorienne contraste d’ailleurs avec celle-ci. On n’aimait pas bronzer au bord de mer ou dans les piscines à l’époque. A-t-elle quarante ans ou davantage ? Laura lit les noms du peintre et de l’œuvre en bas du cadre : Franz Xaver Winterhalter : Unknown lady in white. Circa 1860.

Laura prend peur. Elle se cache la figure. Elle n’aime peut-être pas les portraits de famille ou d’ancêtres, comme dans les vieux albums d’images ou les manoirs anglais. Ces femmes ont vécu voilà bien des années. Elles sont désormais mortes et elles pourraient hanter une maison, quelque part, en tant que fantômes !

« Mes dames blanches t’impressionnent ? Cela ne m’étonne pas, lui déclare monsieur W. Je t’en reparlerai. En attendant, je vais passer ton grillon dans l’appareil. Rassure-toi, ma petite Laura, ça ne va pas lui faire mal. »

Laura lui tend le bocal en verre dont le couvercle est percé de petits trous pour permettre au grillon de respirer sans s’échapper. Elle a pourvu en nourriture le petit insecte.

« Ce n’est même pas la peine de le retirer du bocal. De toute façon, il prendrait illico la poudre d’escampette, reprend le professeur. Les rayons émis par mon spectrographe spécifique, bien que non radioactifs, traversent facilement les conteneurs dans lesquels on place les animaux ou les plantes, cela, quel qu’en soit le matériau. »

Monsieur W. montre à Laura ce qui ressemble à un aquarium, mais sans eau, relié par des câbles à un appareil compliqué, plein de voyants de couleurs et de cadrans électroniques affichant des chiffres, pour l’heure tous à zéro. Le tout est mis en réseau avec un poste informatique que le savant allume. Il entre le mot de passe et active un logiciel de sa conception. Un menu s’affiche. Il sélectionne la fonction PVS visualisation. L’écran se contente alors de montrer une forme mouvante, instable et indéterminée, sorte d’image virtuelle abstraite.

Les étapes suivantes consistent à placer le bocal dans le pseudo aquarium vide puis à initialiser celui-ci. Une seconde fenêtre s’ouvre sur l’écran de l’ordinateur : on dirait un arbre généalogique, très touffu. Il faut être un expert en systématique pour s’y retrouver et ne pas se tromper. Monsieur W. procède par étapes, conformément aux lois de la classification des espèces, sélectionnant dans le menu le règne, puis l’embranchement, l’ordre, la famille etc. Il parvient à l’espèce. Laura trouve cela fort compliqué d’autant plus que c’est une multitude de mots savants qui défilent sur l’écran, en couples, écrits dans une langue qu’elle ne connaît pas. Elle demande au professeur :

« Monsieur, c’est quoi tous ces noms étranges ? »

Le vieux scientifique s’éclaircit la gorge avant d’entamer une explication.

« Je vais tenter de te faire comprendre ce que je suis en train de mesurer avec des mots adaptés à ton âge. Je commence par le commencement. Les mots appariés que tu vois désignent les noms des espèces et s’appliquent à tous les êtres vivants. C’est comme ça que nous, les savants, nous désignons les plantes, les animaux, mais aussi tous les petits microbes qui peuvent te faire du mal. On nous appelle les systématiciens, et le langage que nous utilisons est celui des langues de l’antiquité : le latin et le grec. Autrefois, les détenteurs du savoir ne parlaient et n’écrivaient que dans ces langues, au détriment de celle des gens ordinaires, que l’on dit vernaculaire. Tu me suis ?

- Ben, j’essaie. Si je comprends bien, avant, les gens comme vous, y parlaient pas l’anglais entre eux.

- En gros, c’est ça. Ils préféraient utiliser le latin et le grec de préférence à leur langue maternelle. C’étaient des langues internationales, comme maintenant l’anglais et à un moment donné, le français. Donc, il y a près de trois cents ans, un de ces savants, qui s’intéressait à la botanique et à la zoologie, un Suédois, qui s’appelait Linné, a eu l’idée de classer tous les êtres vivants en fonction de leurs ressemblances, de leurs affinités et bien sûr, aussi, de leurs différences. Il a inventé un nom double, comme qui dirait leur prénom et leur nom, sauf que ces derniers, au lieu de s’appliquer à chaque individu, devaient désigner l’ensemble du groupe auquel ils appartiennent.

- Moi, je m’appelle Laura Blackmore !

- Sais-tu de quelle espèce tu es ?

- Ben, je suis une humaine ! Une petite fille !

- J’ai sélectionné le nom du grillon bleu, regarde : il est double. D’abord, son genre, puis, son espèce. Linné a procédé à l’inverse des gens quand ils s’appellent : il a fait passer le nom de famille devant le petit nom ! Mais chez les systématiciens, le terme famille désigne encore autre chose, au-dessus de l’espèce et du genre. Je vais te dire scientifiquement ton nom exact : tu es une petite fille du genre Homo et de l’espèce sapiens, ce qui signifie en latin Homme sage ou savant et tu appartiens à la famille des hominidés et à l’ordre des primates. Cela veut dire que, parmi tes parents, il y a les singes et des hommes préhistoriques d’autres espèces qui, eux, ont disparu.

- Je sais, monsieur ! La maîtresse nous l’a dit ! Il y a eu plein d’hommes préhistoriques avant nous et qu’étaient pas comme nous ! Et on descend tous des singes !

- Elle est bien ton école ! Tu as de la chance qu’on ne t’ait pas inscrite dans un établissement tenu par les créationnistes ! Ceci dit, les singes sont nos cousins, pas nos ancêtres ! Nous sommes parents parce que nous partageons un ancêtre commun !

- C’est quoi, un ancêtre commun ?

- Tu m’as dit être adoptée. Tu ne peux pas connaître tes ancêtres, mais, si tu questionnes ta maman ou ton papa, eux, connaissent les noms de leurs parents et de leurs grands-parents. Ils ont chacun deux parents, soit quatre en tout, et ça double au fur et à mesure qu’on remonte les générations : huit grands-parents, seize arrière-grands parents etc. Cependant, cela impliquerait à la longue des milliards et des milliards d’ancêtres sur des tonnes de générations. Or, on sait que les êtres humains d’autrefois étaient moins nombreux qu’aujourd’hui, mais si j’entre dans des considérations démographiques, nous n’en finirons plus ! Disons, pour simplifier, qu’en remontant le temps, tes parents finissent par partager des ancêtres communs avec d’autres gens d’autres familles, d’accord ?

- Je vois…

- On appelle ce que je viens de t’expliquer l’arbre généalogique. Sache, ma jolie, que les systématiciens classent et répertorient les espèces puis dressent leur arbre généalogique. C’est l’un d’eux que tu as vu tout-à-l’heure. Actuellement, les méthodes de classement se sont perfectionnées et on établit les arbres selon des critères qui permettent de déterminer les derniers ancêtres communs partagés entre chaque espèce. Plus on remonte dans l’ancêtre commun, plus on découvre des parents plus éloignés au point de vue de la forme…

- Les singes nous ressemblent, mais je crois pas que mon chat ou vos oiseaux soient parents avec vous ou moi !

- Hé bien ma petite Laura, ne sois pas surprise de ce que je vais te révéler. Contrairement aux idées reçues, tu partages un ancêtre commun avec ton chat et moi avec mes mainates, mes perruches…même avec l’if de mon jardin ! Le chat, toi, moi, sommes tous des mammifères descendant d’un ancêtre commun !

- C’est pas parce qu’ils ont des poils ?

- Pas que cela ! leurs mamans, en principe, allaitent leurs petits !

- Et l’arbre, et les oiseaux ? Je vois pas très bien…

- Comme les oiseaux, nous sommes des vertébrés. Nous avons un squelette ! Comme l’if, nous sommes faits de plusieurs cellules. Nous sommes des pluricellulaires, alors qu’il existe des êtres vivants constitués d’une seule cellule.

- C’est quoi, une cellule ?

- Une unité de base des êtres vivants ! Groupées, les cellules forment les tissus, les organes qui composent ton corps, le sang qui coule dans tes veines. Elles sont spécialisées. Il y a encore plus primitif que les cellules qui, elles, ont un noyau : des êtres élémentaires, mais d’une grande variété : les bactéries. Au final, tous les êtres vivants actuels, bactéries, cellules, chats, ifs, abeilles, toi, moi, descendent d’un tout premier ancêtre commun que l’on appelle LUCA ! C’était il y a très longtemps ! Plusieurs milliards d’années ! LUCA, encore plus élémentaire que les bactéries, est notre père à tous ! LUCA signifie dernier ancêtre commun universel ou partagé.

- Donc, mon p’tit grillon ?

- Descend aussi de LUCA ! Dans l’arbre du Vivant, il y a tous ses descendants. Les parents de LUCA se sont diversifiés en branches de plus en plus petites. Certaines se sont éteintes, d’autres vivent encore. On distingue ainsi trois grosses branches principales : les archées ou archéobactéries, les procaryotes ou bactéries et les eucaryotes, mono ou pluricellulaires, dont nous. Mais cela devient complexe et il est temps de retourner au grillon bleu !

- Oh, oui ! »

Dans son aquarium et son bocal, l’insecte n’a pas bronché. Il ne montre aucun signe d’agitation. Pourtant, il est bombardé par des rayons bleutés qui traversent le verre de sa petite prison. Sur l’écran, peu à peu, alors que défilent les données chiffrées, une image se constitue. Laura s’exclame :

« Oh, on dirait une mûre ! Mmm ! J’adore les mûres ! »

Le professeur W. a le visage grave. Il a stoppé son appareil.

« Laura, tu ne vas pas être contente. Ton petit grillon bleu est en voie d’extinction…Le verdict de l’appareil est sans appel.

- Mais pourquoi, dites ?

- Son PVS a régressé à la morula. C’est très grave pour lui. Il va falloir que je t’explique tout. Cela va être long, difficile, mais tu dois prêter une oreille attentive à toutes mes paroles et n’en manquer aucune. Je vais illustrer mes propos par de nombreux exemples pris dans la préhistoire, la zoologie, la botanique et même l’histoire et les faits divers…

- J’ai peur que maman me gronde si vous en avez pour longtemps ! Je dois pas rentrer à la maison trop tard !

- Il s’agit d’une question fondamentale, de vie ou de mort… J’ai fait allusion à deux reprises aux espèces disparues. Depuis 1914 et Paul Valéry, nous savions que les civilisations étaient mortelles. Depuis, on a découvert que les espèces, y compris la nôtre, le sont ! Je dramatise peut-être, mais je n’ai pas le choix, que tu aies sept ans ou plus car le message que je vais te transmettre est capital ! As-tu entendu parler de l’extinction des dinosaures et des espèces animales menacées ?

- A la télé, par des reportages et des documentaires, à l’école aussi, et sur Internet il y a des sites qui en parlent, mais c’est compliqué à lire pour mon âge !

- Je suis systématicien, mais aussi écologiste. Mon invention est un moyen de savoir si une espèce est ou non en danger d’extinction, lorsque du moins, cette extinction n’est pas due à un facteur soudain, imprévisible, ce que Stephen Jay Gould,

un grand savant, nommait la contingence, mais à une action de dégradation de l’environnement dans lequel l’espèce vit. Or, je sais que le PVS, le Principe Vital Spécifique, est apparu avec la Vie, qu’il existe depuis que la Vie est, et qu’il disparaîtra avec elle !

- Vous me faites peur !

- Il y a de quoi ! J’ai découvert comment matérialiser le Principe Vital Spécifique de tous les êtres vivants ou ayant vécu sur la planète depuis 3,8 milliards d’années ! Je travaille aussi bien sur les fossiles que sur les micro-organismes, les fleurs, les oiseaux…et nous-mêmes, hélas !

- Vous êtes triste, monsieur !

- Pour que tu comprennes bien, je vais te rappeler un film : « Benjamin Button ».

- Je l’ai vu ! C’est un monsieur qui naît tout vieux, rajeunit et meurt bébé ! Ça m’a fait pleurer ! Cette histoire est trop triste, comme vous maintenant !

- Hé bien, le PVS fonctionne selon les mêmes critères que « Benjamin Button ». Il naît avec l’espèce et l’accompagne de sa naissance à son extinction, de l’apparition du premier individu de l’espèce jusqu’à la mort de son dernier représentant sur Terre. Seulement, si l’individu naît bébé, oisillon, larve ou graine qui germe, le PVS naît de prime abord sous l’aspect d’un fossile. Puis, au fur et à mesure que l’espèce dont il est le commensal, avec laquelle il partage une existence commune, en osmose, vieillit, lui fait le contraire, il rajeunit !

- Il redevient bébé ?

- Plus encore ! Il régresse avant la naissance, allant jusqu’à parcourir en sens inverse les stades du développement embryonnaire…

- Et comment qu’on sait qu’une espèce…meurt ?

- Lorsque le PVS qui se tient aux côtés de l’ultime spécimen agonisant revêt l’aspect d’un œuf fécondé, ou d’une cellule unique ! Ton pauvre grillon bleu n’en a plus pour longtemps et ses parents aussi : son PVS a régressé au stade de la morula à trente-deux cellules…soit la cinquième division cellulaire après la fécondation.

- Je comprends pas tout… Votre PVS, monsieur, c’est un ange gardien ?

- Pas exactement. Il ne protège pas. Il accompagne, c’est tout.

- Est-ce que vous pouvez illustrer ça par un exemple tangible ?

- En général, j’utilise la démonstration des deux morceaux d’écorces d’araucarias. »

Tandis que le professeur enlève le bocal du grillon de l’appareil et le rend à Laura avant de prendre les deux fragments d’araucaria, la fillette dit :

« Je suis certaine que vous possédez beaucoup d’herbiers ! Moi, ce que je préfère, monsieur, ce sont les roses et les primevères ! C’est la saison ! J’en ai aperçues plein votre jardin ! »

Monsieur W. remarque :

« Tu es bien plus futée que je ne le croyais ! Tu t’y connais en fleurs. Un jour, il faudra que je te parle des variétés de plantes herbacées, des simples, des plantes médicinales d’autrefois, mais aussi des espèces cultivées pour les cultures vivrières, des céréales traditionnelles comme l’épeautre, les anciens bleds, le méteil et de la manière dont on fabriquait le pain autrefois. J’ai étudié cela aussi dans le cadre de programmes de lutte contre la faim dans le monde. Je te le dis : je suis rigoureusement opposé aux OGM. »

Laura a sagement rangé son grillon bleu dans son panier d’osier digne d’un petit chaperon rouge. Le scientifique répète successivement sur chacun des morceaux d’écorce l’expérience de l’insecte tout en poursuivant son laïus un peu obscur pour une élève du primaire.

« Tu dois savoir que chacun de ces fragments d’araucaria reflète les différences de statut entre, pour le premier échantillon, l’arbre ayant poussé à l’état naturel, et pour le second, celui issu d’une exploitation forestière humaine, autrement dit, un araucaria d’élevage, comme il y a des poissons d’élevage dans les fermes piscicoles, truites, daurades, silures etc. Me fais-je bien comprendre ? »

La fillette paraît hésiter un instant. Elle tortille le bas de sa robe. On dirait qu’elle craint le ton doctoral sur lequel M. W. prononce ses paroles, comme s’il incarnait à ses yeux une sorte de grand-père sévère, un père fouettard s’apprêtant à la punir pour quelque menue faute commise (par exemple, pour avoir goûté ce matin à la confiture de cerise – Laura adore la confiture de cerise - à l’insu de maman). Les enfants gourmands sont traditionnellement morigénés, qu’ils aient fauté dans les contes de fée ou dans la réalité, et Laura connaît sa leçon de morale sur le bout des doigts. Elle lisse ses nattes brunes avant d’enfin oser :

« Ben, les arbres, on les coupe. On fait du bois avec ! Et aussi du papier, pour fabriquer les jolis livres bourrés d’images colorées que je lis à l’école.»

Le professeur est un peu déçu par cette réponse prosaïque, mais il persévère :

« On a dû te parler de la déforestation intensive, pour des raisons bêtement économiques et mercantiles, soit à cause de la prétendue nécessité d’étendre les terres cultivées, d’établir des routes, des aires de parcours pour les troupeaux des grands éleveurs, soit parce que nous, les Occidentaux, sommes trop avides des bois de luxe, exotiques, des essences précieuses et chères… Bref, mon premier araucaria est le témoin de la raréfaction des espèces d’arbres tropicaux à l’état naturel, tandis que mon second prouve la domination des essences développées pour le commerce, au détriment des autres ! Vois la Nouvelle-Zélande : les essences d’importation se substituent aux locales. On cherche la rentabilité à tout crin. Les exploitants forestiers, au nom du seul profit, privilégient les essences rentables, qui poussent plus rapidement et sont plus vite coupées alors qu’il faut des décennies, voire des siècles pour reconstituer une forêt magnifique, à l’état je dirais natif ! De nos jours, on ne trouve quasiment plus de forêts réellement vierges, sauvages, tant l’emprise de l’homme s’y est manifestée et ce, dès la préhistoire ! Je manie peut-être des concepts par trop complexes pour une petite fille, mais enfin, Laura, tu incarnes l’avenir, les générations futures et tu dois savoir, informer tes copains et copines à l’école du péril qui nous menace ! Vous, les enfants, êtes les adultes de demain qui pourront agir afin de sauver la planète, et de nous sauver tous ! »

Notre gamine, pourtant, a une répartie intrigante :

« Le futur ? C’est pour combien de temps ? »

Le savant n’a pas tenu compte des mots de Laura. Il ne lui répond pas, tout préoccupé par son analyse des PVS des araucarias.

« C’est bien ce que je disais : regarde l’écran ! Vois et conclus ! »

Laura s’approche. Il y a deux images : la première représente une sorte de bourgeon, de pousse fragile émergeant à peine de la terre, d’un terreau virtuel. Quant à la seconde, qui, aux yeux du profane, peinerait et désespérerait le plus alors que selon la théorie développée par M. W., elle est positive, elle offre au regard un tronc d’arbre mort, sans ramure, comme pétrifié.

« Plus le PVS est « vieux », plus l’espèce est jeune et en a pour longtemps ! Plus il revêt un aspect juvénile, plus elle est proche de l’extinction. Souviens-t’en, Laura ! Mon premier PVS d’araucaria montre que cet arbre est en voie de disparition à l’état proprement sauvage, tandis que la seconde écorce, tirée d’un spécimen venu d’une exploitation forestière industrielle, constitue la preuve que l’araucaria d’élevage a de beaux jours devant lui !

- Comme c’est drôle !

- Je me dois de poursuivre ma démonstration avec des exemples probants empruntés à des espèces disparues. Connais-tu, Laura, la durée moyenne de vie d’une espèce ?

- C’est long, c’est court ? Plus de cent ans, non ?

- Environ quatre millions d’années. Ouvre grandes tes petites oreilles. Je vais te parler du tigre de Tasmanie, scientifiquement baptisé thylacine. Le thylacine est une espèce disparue d’Australie, un prédateur que l’on assimilait au tigre ou au loup, mais c’était un marsupial, pas un placentaire.

- C’est quoi, un mar…supial ? Butte la petite fille.

- Tu connais les kangourous ?

- Oh, oui ! Ils sont mignons et rigolos tout plein ! Ils marchent pas, ils sautent ! Les mamans des kangourous, elles transportent leurs petits dans leur ventre !

- Ils habitent l’Australie, là où vécut le thylacine. Ils sont pourvus d’une poche, ou marsupium. C’est pour ça qu’on les appelle les marsupiaux. Leurs petits naissent inachevés et ils finissent de se développer dans la poche marsupiale où ils sont bien au chaud. Ce sont des mammifères forts anciens, apparus à l’époque des dinosaures. Ils ont surtout perduré en Australie, parce que l’île s’est détachée, isolée longtemps des autres continents, ce qui a permis aux marsupiaux de poursuivre leur propre évolution tandis que les mammifères placentaires prenaient ailleurs le dessus. Les petits des placentaires se développent entièrement dans le ventre de leur mère, comme nous, les hommes. Hé oui, fillette, nous sommes des placentaires comme le chat ou le cheval ! En Australie, on trouve aussi des mammifères issus d’espèces encore plus primitives parce qu’ils pondent des œufs comme les plus lointains représentants de cette classe. Ce sont les monotrèmes.

- C’est dur à retenir tous ces mots !

- Je n’entrerai pas dans les détails de la vie de l’ornithorynque. Je reprends mon exposé avec le loup ou tigre de Tasmanie

appelé ainsi parce que, aux yeux de ses découvreurs, avec ses mœurs carnassières, son aspect extérieur et son pelage zébré, le thylacine jouait chez les marsupiaux un rôle écologique équivalent à ceux des loups ou des tigres. L’espèce s’est éteinte voilà près d’un siècle parce que l’homme, le plus cruel d’entre tous les prédateurs, l’a jugée nuisible, à tort, et l’a éradiquée. A partir de restes de plusieurs spécimens de l’animal conservés dans des musées et même à partir d’un film, je suis parvenu à reconstituer le PVS des derniers thylacines ! Je vais te présenter le résultat de mes recherches, qui a fait sensation lorsque je l’ai publié il y a six ans dans la revue Natural History ! »

Notre scientifique se dirige vers une étagère où sont alignées des boîtes à archives sur lesquelles sont renseignés des titres de revues, classées par années de parution. Il se saisit de la boîte marquée Natural History 2004.

« Voyons…soliloque-t-il. C’est le numéro du … Non, c’était plutôt au second trimestre. Ah, le voici ! »

Il tend le périodique à la petite fille.

« C’est pas un comics! C’est écrit petit et les dessins sont pas jolis !

- Regarde à partir de la page 32 : c’est l’article sur le PVS du thylacine que j’ai signé. Contente-toi des illustrations, le reste est trop complexe pour ton âge. Dis-moi ce que tu vois !

- Même les légendes des photos sont trop difficiles !

- Alors ?

- Ben, il y a d’abord une vieille image en noir et blanc comme dans les très vieux films. Je vois une espèce de chien moche avec des rayures sur le dos. Et…

- A côté de la photo, hé bien ?

- Un dessin ou plutôt, une image vir...

- Virtuelle, n’est-ce pas ? C’est comme sur l’écran de l’ordi, tantôt.

- Y a écrit dessous : PVS du dernier thylacine mort en captivité en 19. On dirait un cercle, mais pas régulier, avec plein de trucs dedans, pas très clairs. Il y a aussi un autre cercle plus petit à l’intérieur. Une fois, à l’école, j’ai vu au microscope des choses qui ressemblaient un peu à ça !

- Il s’agit d’une cellule, ou plutôt, d’un œuf fécondé.

Et plus loin ?

- Deux autres images…un bébé de « chien » mort, dans un flacon vilain comme tout et encore une mûre, comme avec mon cri-cri !

- C’est un spécimen de bébé thylacine conservé dans le formol, dans les réserves d’un muséum australien avec son PVS. Quelle conclusion apportes-tu à cela ?

- Cette bête, elle existe plus, n’est-ce pas ? Et son…PVS… hé bien, il montre qu’elle allait disparaître !

- Bravo ! Comme tu as compris ! Plus le PVS est juvénile, plus l’espèce est en danger ! Les derniers thylacines avaient un PVS régressé aux premiers stades du développement embryonnaire.

- Ah, ouais ?

- Il y a d’abord la cellule unique fécondée ou œuf, qui se divise en deux, puis quatre, puis huit… Cela double à chaque fois, puis on a comme une grappe ou mûre…

- De toute façon, ce tigre, il était pas beau !

- Mais il avait le droit de vivre, et ce sont nous, les humains, qui avons causé son extinction ! Et actuellement, nous mettons en danger une multitude d’espèces animales et végétales ! Tiens, Laura, j’ai aussi étudié la situation des grands singes et c’est pas joli-joli !

- J’aime beaucoup l’orang-outan ! Il est tout roux et très gentil !

- Je vais t’apprendre une triste nouvelle, Laura : l’orang-outan ou Pongo Pygmeus est en danger, ainsi que le confirme son PVS !

- C’est-à-dire ? Interrogea la petite fille de plus en plus passionnée par les paroles du savant, montrant pour celles-ci un intérêt bien au-dessus de son âge.

- Tous les grands singes anthropoïdes vivent leurs dernières années. Certains experts estiment qu’en 2050, et c’est dans à peine quarante ans, ils n’existeront plus à l’état sauvage ! Imagine, Laura, des forêts sans chimpanzés, sans gorilles, sans bonobos, sans orangs-outans ! En fait, je te l’ai dit : ces forêts, les hommes les exploitent, les détruisent, anéantissant par là même, l’habitat naturel des singes qui finissent par mourir, et je ne te parle pas de la chasse que les braconniers leur livrent, quand ils ne finissent pas purement et simplement comme viande de brousse ! Leurs mains coupées sont aussi prisées par la pharmacopée chinoise ! Un vieux proverbe chinois, justement, dit à leur propos : « Là où il n’y a plus d’arbres, il n’y a plus de singes ! »

- Comme c’est triste ! Comment sait-on qu’en 2050, on ne verra plus de gorilles en liberté ? Pourtant, j’ai vu à la télé que des gens recueillent les singes orphelins et les soignent, avant de les réintroduire dans les forêts.

- Les zoos, si honnis autrefois, deviennent des conservatoires des espèces en voie de disparition ! Le PVS des anthropoïdes converge avec l’évaluation des experts zoologues et des écologistes : celui du grand singe roux, l’orang-outan qui te plaît tant, si placide, si doux, si pacifique… a régressé au stade embryonnaire de la neurulation !

- La quoi ? Expliquez, monsieur !

- Après la division cellulaire de départ, l’œuf fécondé se réorganise de manière à constituer à la fois le futur être et les annexes dites embryonnaires permettant à celui-ci de se développer. La neurulation, comment te le dire simplement, correspond à peu près, chez l’homme, à la période s’étendant du quinzième au vingt-et-unième jour de la gestation, à la formation de ce qui va devenir ton système nerveux et à l’ébauche de ta tête et de ton cerveau. C’est donc un stade précoce du développement !

- Et nous, les humains, on en est où, monsieur ? » Demande tout de go la fillette.

Cette question surprend et intrigue le vieux scientifique qui ne s’attendait pas à ce qu’une enfant de seulement sept ans ait même l’idée de la formuler. A cet âge, on ne pense pas à sa propre mort, à fortiori, encore moins à celle de son espèce ! Visiblement, Laura a mis dans l’embarras le professeur W. Qui pourrait croire qu’un vieux briscard de la science puisse être mis au pied du mur par l’innocence d’une fillette ? Pourtant, c’est bien cette gamine candide, cette adorable petite brunette haute comme trois pommes, à laquelle on donnerait le Bon Dieu sans confession, qui pousse le savant à dévoiler ses batteries, cette Laura tellement craquante qui, en un geste signifiant peut-être son impatience de voir sa curiosité rassasiée, lisse son mignon tablier et l’ourlet de sa robe de petit chaperon blanc avant de reformuler sa demande, sur un ton plus impérieux :

« Alors, monsieur, vous savez ou pas quand les hommes disparaîtront de la Terre ? »

Monsieur W. se racle la gorge. Il s’éclaircit la voix puis, comme poussé dans ses derniers retranchements, attaque :

« Si tu tiens à tout prix à connaître où en est notre espèce, il te faudra payer de ta personne d’ici quelques minutes, ma jolie. Mais, pour l’instant, je vais te parler de choses que je n’ai pas osé révéler au public. Je vais commencer par les hommes préhistoriques, par le PVS humain originel, d’abord celui des hommes de Neandertal, qui étaient différents de nous, puis celui de nos ancêtres directs, les hommes de Cro-Magnon, dont j’ai eu le privilège d’analyser des restes en France. Mais j’ai gardé mes résultats secrets, avant que mon enquête ne se soit orientée vers d’autres directions, disons plus…irrationnelles, du moins si l’on croit à des légendes comme…les fantômes ou la Dame blanche… »

Il ne sait s’il doit aller de l’avant. Le regard noisette de Laura se fait tellement insistant et si persuasif ! Enfin, M. W. cède :

« J’ai étudié voici quelques années les fossiles des derniers néandertaliens français, ceux d’une période qu’on appelle en préhistoire le châtelperronien. Je vais te parler de chiffres très longs, plus longs que ceux que tu sais compter et appréhender. Je vais remonter jusqu’à 30-32 000 ans en arrière. Les hommes de Neandertal n’étaient pas nos ancêtres, mais nos cousins européens, alors que nous, les Sapiens, venons d’Afrique et du Proche-Orient. Tu sais où sont la France, l’Afrique et le Proche-Orient ?

- Non, montrez-moi. »

Le professeur sort un atlas de l’étagère de tout-à-l’heure et l’ouvre sur une double page : un planisphère. Il approche cette carte des yeux de la petite fille et lui fait désigner du doigt les continents et pays qu’il a nommés. Comme elle lit déjà couramment, Laura n’a aucun mal à déchiffrer les mots Afrique, France et Palestine.

« Alors, on vient de là-bas, pas des Etats-Unis ?

- Oui, les Américains, en fait les Amérindiens, représentants des premières nations de notre continent, sont issus de peuples asiatiques migrants venus de Sibérie et ne sont parvenus sur le sol américain que relativement tard. Quant au PVS des hommes préhistoriques, je ne te cacherai pas que certains de mes confrères contestent mes travaux, du moins la direction qu’ils ont pris, et c’est pour cela que, face aux critiques de nombreux chercheurs, j’ai jugé préférable de ne pas officialiser les résultats de mes expériences. En plus, bien que je sois un éminent scientifique, mon âge et ma situation actuelle de former professor, de retraité de Harvard, où j’ai professé plus de trente ans, entraînent, et c’est légitime dans les milieux scientifiques où cela bouge sans cesse, la fronde des collègues des nouvelles générations.

- Si j’ai bien compris…comme les hommes de la Préhistoire, y sont plus anciens que nous…leur PVS, ça doit être un vieux papy de cent ans au moins ou une vieille mamy ? Ou brrr…y doit ressembler à une momie comme dans le film qu’est ressorti il y a pas longtemps en blue ray ! Y doit faire peur !

- Attends ma petite, ne conclus pas trop vite. Cela dépend de quels hommes préhistoriques on parle : si c’est une espèce jeune, le PVS revêt effectivement un aspect de squelette, de fossile ou si tu veux, de momie égyptienne, mais il n’a pas de bandelettes, bien sûr ! Par contre, dans le cas d’une espèce préhistorique dont on daterait le fossile d’une époque proche de celle de sa disparition, le PVS apparaîtra a fortiori juvénile, pour ne point dire fœtal ou embryonnaire. »

Survient alors une autre question piège de la fillette, avec son air de ne pas y toucher :

« Et les dinosaures, quand ils ont disparu, leur PVS, c’était un bébé ou un embryon ?

- Holà, tu soulèves une question fondamentale, là ! Celle qui oppose les partisans du déterminisme à ceux du hasard, de la contingence ; ceux qui soutiennent l’intervention d’une entité supérieure dans le destin de la Vie, d’un dessein intelligent, à ceux qui s’appuient sur la contingence ! Hé bien, le PVS a tranché en faveur des seconds, et c’est tant mieux ! La disparition des dinosaures n’était pas déterminée, prédictible : les deux catastrophes conjointes qui les ont exterminés lors de la limite KT, traps du Deccan et surtout astéroïde de Luis et Walter Alvarez furent des éléments éminemment contingents ! Tous les PVS des fossiles de dinosaures situés juste avant la limite crétacé/tertiaire que j’ai analysés nous montrent des espèces en pleine santé du fait qu’ils avaient l’aspect de vieux animaux chenus et boiteux ! Le PVS n’est pas déterministe mais opportuniste car il obéit avant tout au gradualisme des extinctions naturelles mais lors d’extinctions de masse imprévisibles, il n’affiche pas que celles-ci étaient inscrites dans le fatum, la fortune, la destinée.

Or, hélas, je puis te révéler ceci : l’extinction de masse actuelle à laquelle nous assistons et dont nous avons l’incontestable responsabilité, que d’aucuns baptisent la sixième extinction (dans le passé paléontologique, il y en a eu cinq) n’est ni graduelle, ni naturelle, ni contingente, au contraire de toutes celles qui l’ont précédée dans le cours de l’évolution du vivant. Cette extinction, atypique, est par conséquent la première à obéir à un principe purement déterministe car causée, provoquée par nous, les humains ! C’est pourquoi les PVS des espèces dont nous contribuons à la disparition revêtent sans exception aucune ce fameux aspect embryonnaire !

- Et les hommes préhistoriques, dans tout ça, dites, monsieur ?

- Excuse-moi, Laura, je m’emporte, je fais trop de digressions passionnées et j’en oublie mon sujet. Que veux-tu, c’est le combat de toute une vie que je te raconte là ! Je disais donc : l’étude du PVS des derniers représentants des Hommes de Neandertal découverts en France à Châtelperron, d’où le nom attribué de châtelperronien

au dernier profil culturel de l’espèce après le Moustérien, que l’on date d’il y a environ 36 000 à 32 000 ans, avant que ne lui succède la culture aurignacienne purement Sapiens Sapiens, a eu pour résultat l’affichage sur l’écran d’ordinateur d’un fœtus humain de Neandertal de seulement trois mois de gestation ! Quant à celui des squelettes des premières sépultures Sapiens de France ou, encore plus anciennes, de Palestine (à Quafzeh notamment) il a logiquement l’apparence d’une sorte d’entité fantomatique à forme d’empreinte fossile, encore plus vieille d’aspect que celle des restes réels que j’ai eu le loisir d’analyser ! Imagine, auprès d’un Cro-Magnon mort, dans sa tombe recouverte d’ocre rouge, avec ses offrandes, l’impalpable présence de son PVS qui ressemblerait à une dépouille fantôme aussi vieille d’apparence que si elle remontait aux premières traces de vie du Précambrien, soit il y a 3,5 à 3,8 milliards d’années !

- Incroyable !

- Je vais maintenant passer à la période historique, si tu le veux bien. Nous possédons des témoignages écrits et oraux de l’existence du PVS légués par diverses époques et diverses civilisations. Et ils sont prouvés, incontestables ! »

Toujours sur la fameuse étagère, M. W. se saisit d’un fort lourd cahier relié grand format, dont les pages sont épaissies par de multiples photocopies d’extraits de livres ou d’articles de revues fort érudits, des impressions de pages web et des coupures de presse venues du monde entier. Il pose l’ouvrage sur une table et l’ouvre sur les premières pages.

« J’ai consigné là-dedans tous les témoignages que j’ai pu recueillir sur les PVS humains depuis l’invention de l’écriture jusqu’à nos jours. Tiens, page 3 : un extrait du papyrus du scribe Apépi, qui raconte l’agonie du pharaon Ouserkaf sous l’Ancien Empire ; après, je te lirai un passage de la chronique du moine Radbod de l’an 730, sur les derniers instants du roi du Zembourg Arnulf à la barbe fourchue, un principicule barbare de Germanie.

- Monsieur, il y a une lampe verte qui clignote !

- Tiens, on a sonné. Qui cela peut-il être ? Excuse-moi Laura. Je vais à l’interphone. Je m’absente un petit instant. Sois sage et ne touche à rien. »

Le professeur descend du grenier jusqu’à l’interphone.

« Qui est-ce ?

- Agent de police Stevens. Votre voisin, Mr Sam Upworth, vient d’être victime d’un accident. Un chauffard l’a renversé alors qu’il rentrait de promener son chien. Il est mort sur le coup, et il y a délit de fuite caractérisée, dit à l’interphone une voix désincarnée.

- Diable ! Je vous ouvre tout de suite ! »

L’agent Stevens préfère demeurer sur le seuil de la porte, une fois le portail ouvert et le jardin franchi, du fait qu’il n’a pas de mandat impératif pour s’introduire dans le domicile du professeur et que, de toute façon, les forces de l’ordre savent qu’il n’est aucunement impliqué dans l’accident mortel de son voisin. On ne perquisitionne pas comme ça aux States car la propriété privée y est sacrée et les citoyens, on le sait, très procéduriers et avocassiers. Stevens est un homme noir d’environ trente ans, au visage avenant. Il salue M. W.

« C’est une terrible nouvelle, vraiment ! S’exclame le scientifique. Un homme si affable, que j’appréciais beaucoup ! Comment est-ce arrivé ?

- Il y a environ trois-quarts d’heure, reprend l’Afro-Américain. Au croisement entre Cornelius Byrnes alley et Sir Francis Chichester street. Mr Upworth traversait tranquillement au passage avec son cocker lorsqu’une Chevrolet noire immatriculée à Rhode Island a surgi en trombes et l’a renversé avant de prendre la fuite. Le chien, quant à lui, est indemne.

- C’est épouvantable, proprement épouvantable ! Nous avions discuté de choses et d’autres pas plus tard que ce matin.

- Ma visite chez vous est purement formelle. Nous recherchons éventuellement d’autres témoins que la personne qui a vu l’accident et était en train d’arroser ses plates-bandes lorsque l’événement est survenu.

- C’est Mrs Beckinsale qui l’a vu, n’est-ce pas. Elle a l’habitude de soigner son jardinet à cette heure.

- Oui, mais elle n’a pas pu relever davantage d’indices que la marque, la couleur et l’Etat dans lequel l’auto avait été immatriculée. Les vitres étaient opaques et de fait, on ne sait même pas si le chauffard est un homme ou une femme. En plus, je suis en ce moment le seul en service dans le secteur : tous mes coéquipiers viennent d’être appelés en renfort ailleurs.

- Quoi encore ?

- Un autre accident de la circulation, encore pire : le bus Greyhound de la ligne de Ticonderoga, qui dessert l’arrêt pas loin d’ici, a quitté la route au kilomètre 9, après l’éclatement inexpliqué d’un pneu alors qu’il roulait à vitesse modérée. Il a versé dans le fossé et pris feu. Il y avait vingt passagers à bord. Aucun ne s’en est sorti.

- Ce n’est pas possible, agent Stevens !

- Désolé, monsieur W. d’avoir joué les messagers porteurs de mauvaises nouvelles, mais c’est mon travail.

- Hem, ce n’est pas que je veuille vous embêter mais, après toutes ces émotions, vous entreriez bien pour prendre quelque chose ?

- Pas d’alcool et jamais durant les heures de service. Désolé, professeur, je vous remercie, mais j’ai du boulot. La police fédérale va devoir prendre en mains ces affaires et j’ai mon rapport à rédiger et à transmettre. Et quand les feds s’en mêlent…

- Hé bien, dans ce cas. A vous revoir…dans des circonstances moins terribles. »

M. W. remarque un détail : la manche droite du blouson de l’uniforme du cop porte un brassard de deuil. Stevens a compris le regard de son interlocuteur. Ses yeux s’embuent.

« C’est…c’est ma fille Janice…elle…elle était dans l’école de M. qui a brûlé il y a trois jours… »

Le scientifique se souvient de ce fait divers atroce encore frais. Il a découpé les articles des journaux locaux qui en ont parlé. Encore une autre tragédie !

« Je suis navré, agent Stevens. Mes condoléances.

- Au revoir monsieur. »

Tous deux se serrent la main.

Tandis qu’il rejoint son labo du grenier, l’universitaire émérite sent les pensées se bousculer dans son cerveau. Il est profondément troublé.

« Cette petite fille a une de ces chance ! Elle a la baraka ! Je parie que le bus accidenté est celui qu’elle a emprunté pour venir me voir. Je le lui demanderai en temps voulu. Et ce pauvre Sam ? Si cela se trouve, elle l’a croisé ! »

Aussi professionnel que Stevens malgré le choc encaissé, M. W. se résout à poursuivre sa démonstration devant une Laura qui le questionne au sujet de son absence momentanée.

« Pourquoi a-t-on sonné, monsieur ? Demande-t-elle de sa voix ingénue.

- Ah, ma petite ! C’est terrible ! Il y a eu un accident de car et…mon voisin a été tué par un chauffard. Tu l’as peut-être entrevu avant de venir ici. Un monsieur d’âge moyen, avec un cocker noir.

- Ben, fait Laura d’un ton étrangement neutre, sans marquer aucune émotion, c’est le bonhomme qui m’a montré où vous habitez. Et ce car, c’est quoi ?

- Le bus de la ligne Ticonderoga. Il a versé dans un fossé et pris feu. Tout le monde a péri : chauffeur, passagers…Ah ! C’est affreux ! »

Laura n’est guère touchée par la nouvelle, ou plutôt, elle ne réagit pas logiquement comme une fillette de sept ans émotive et sensible comme le sont en principe la plupart des enfants. Au contraire, ses joues se colorent vivement et le savant croit voir ses lèvres esquisser un sourire. C’est comme si, à l’annonce des deux terribles faits divers, Laura éprouvait les mêmes sentiments de joie, de contentement, que lorsqu’une de ses tantes, par exemple, lui offre une poupée pour son anniversaire. Elle paraît changée, encore plus épanouie, enfantine et candide que jamais. On pourrait croire qu’elle vient de reculer de quelques semaines dans sa vie, qu’elle revoit un heureux moment, vécu lors des vacances pascales ou à sa dernière excursion dans les Adirondacks voilà une quinzaine. M. W. se promet d’approfondir la question. Il médite sombrement.

« Il me faudrait examiner le PVS de Laura. Elle ne réagit pas normalement aux mauvais événements. Ils semblent l’indifférer…même, je dirais qu’elle en est presque…contente. Une enfant au cœur de pierre ? Un monstre d’égoïsme ? Pourtant, je vois bien qu’elle aime les bêtes, la nature. Elle n’est pas insensible au sort des orangs-outans ou des forêts. Mais elle s’en fiche du sort des êtres humains, comme si cela ne la concernait pas. Après tout, ces morts ne sont pas ses parents, quoiqu’elle m’ait dit avoir été adoptée. A son âge, on ne pleure qu’au décès de ses proches, ou de son animal favori. Encore faut-il qu’elle ait pris conscience de ce que signifie la mort. A quel âge le fait-on ? Je ne suis ni pédiatre, ni psychologue, mais je dois savoir. »

Il reprend le fil interrompu de son histoire, mais sa voix tremble.

« Ouserkaf…était…était un…pharaon de la Ve dynastie…Le scribe Apépi a consigné ce que l’on pourrait qualifier de visions morbides d’agonisant du souverain Horus. Je…je te lis un extrait de ce qu’Apépi a rapporté :

Horus Ouserkaf, mon souverain, Vie Force et Santé, sentait son Ka l’abandonner peu à peu. Il prononça des paroles qui prouvaient que l’accès au pays des ombres, à l’Amenti, s’ouvrait déjà à son esprit. Il ressentait la proche présence d’Anubis. Ce fut alors que sa bouche proféra : « L’esprit des champs d’Ialou va m’emporter à jamais. Scribe ! Note ce que je vois et ressens ! » Je croyais à un délire inhérent aux moribonds mais le fils de Râ demeurait lucide malgré la souffrance.

Pharaon me rapporta alors que l’esprit était à ses côtés, que sa présence l’apaisait, bien qu’il revêtît une hideuse apparence.

« Tu sens la mort, esprit d’Ialou. Tu pues comme charogne. Tu es le blanc squelette décharné, immémorial, si vieux que tu remontes au-delà du temps des pères de nos pères, avant même que fût conçu le monde. Tu revêts la tunique de lin souillée par la terre première. De vils animalcules y logent. Tu obéis au principe femelle. Tu es hideux, mais je ne te crains point car il me faut présentement mourir. Anubis t’accompagne et Osiris est ton parèdre. Je viens à toi, esprit d’Ialou, en recouvrant la paix. »

Après ces ultimes mots, Horus Ouserkaf, Vie, Force et Santé expira. Ce qu’il me dit, je ne l’avais pas vu. Seuls ceux qui vont mourir ont la faculté de voir l’esprit d’Ialou. Seuls ceux qui vont partir dans l’au-delà…

Le papyrus d’Apépi s’interrompt ici. La suite en est perdue.

- J’y comprends rien à votre texte ! Il y a des mots trop durs !

- Peut-être dois-je t’expliquer la mythologie égyptienne ? Le Ka, c’est le principe du double, de l’âme.

Les anciens Egyptiens le représentaient sous la forme d’un oiseau à tête humaine. Mais il y avait aussi le Ba.

- Et votre Rad…truc ?

- Radbod. C’est au Moyen-âge, après Jésus-Christ. Tu sais ce qu’est l’ère chrétienne, n’est-ce pas ?

- Il y a avant le petit Jésus puis après. Continuez. Si je comprends pas encore, je vous fais arrêter. »

Laura force le professeur à poursuivre son exposé. M. W. a hâte d’en finir afin d’interroger la fillette sur le bus qu’elle a pris, sur ses parents, son école. Il doute de plus en plus. Il sent sourdre une tension qui s’accroît à chaque minute. Il pressent que cette fillette n’est pas comme les autres enfants, mais si, en apparence, physiquement, elle semble si ordinaire, si mignonne, il songe qu’elle doit receler un secret sur ses origines. Qui sont ses vrais parents, ses parents biologiques ? Elle est anormale, mais en quoi ? Telle est l’interrogation qui taraude de plus en plus notre scientifique. Il ne cesse de se répéter en pensée : « Je dois analyser son PVS. Elle doit me passer une mèche de cheveux. Cela me suffira. »

« La chronique de Radbod, que certains médiévistes jugent apocryphe et composée postérieurement, au moins trois siècles après les événements qu’elle rapporte, du fait que le seul manuscrit qui nous en a été conservé date du milieu du XIIe siècle et se trouve à Mayence, au point que les philologues doutent de sa paternité et sont allés jusqu’à l’attribuer à l’abbesse Herrade de Landsberg… »

Le savant pratique la fuite en avant. Il se protège, s’abrite de Laura en se réfugiant derrière un bouclier d’érudition. Peu lui importe désormais que la fillette ne saisisse plus grand-chose. Il est le magister, le scoliaste, le sanscritiste, le talmudiste, le kabbaliste, l’initié, le rose-croix, l’alchimiste, l’éleusinien, celui qui connaît et manie le langage hermétique inconnu du profane. C’est son armure, sa cuirasse, son égide, qu’une petite fille ne pourra fendre. Son mur de briques…comme dans ce vieux film avec George Sanders, où déjà des enfants maléfiques…

« L’agonie d’Arnulf à la barbe fourchue, rapportée par Radbod, partage bien des points communs avec le papyrus d’Apépi, mais il diffère sur la description de l’esprit que seul l’agonisant perçoit. Les millénaires ont passé, et cette entité, notre PVS, a franchi un nouveau seuil : le squelette est moins avancé dans sa fossilisation, il revêt de plus en plus de restes carnés, il recule dans les stades de la putréfaction au fur et à mesure que les siècles s’écoulent, que l’on descend le fleuve du temps tandis que l’espèce humaine, elle, vieillit.

Et mortibus Arnulfo rex spiritus putrefactem carnem… »

Afin de dérouter davantage Laura, W. ne lit même plus la traduction anglaise : il expose la chronique telle quelle, en latin médiéval de cuisine. Puis, il passe à des considérations artistiques : l’iconographie moyenâgeuse de l’allégorie de la Mort. Pour la première fois depuis que la gamine est entrée chez lui, il ressent la peur, mais de quoi ?

« Toutes les études iconologiques concordent : les représentations allégoriques du squelette ou du cadavre en décomposition extrêmement avancée, prévalent durant tout le Bas moyen-âge, et persistent jusqu’à nos jours avec le symbole de la faux, qu’il s’agisse des enluminures, des miniatures, des fresques, des transis, alors que les témoignages rapportés à vif sur la vision du PVS prouvent qu’il poursuit sa régression vers le cadavre frais puis vers l’être vivant. Alors que triomphent les danses macabres

ou la légende des Trois morts et des Trois vifs, on assiste de fait, à la fin du XVe siècle, au passage du PVS de l’entité morte plus ou moins putréfiée à l’entité vive mais rompue par les ans, qu’elle soit masculine avec le vieillard Temps

ou féminine avec la sorcière, cette femme âgée, marginale, que l’on accuse de tous les maux, bouc émissaire dans lequel se reflète en réalité la peur de ceux ou celles qui ont perçu la présence d’un PVS retourné au stade de l’être sénescent. Je songe aux allégories des quatre âges de l’Homme,

si bien

--> représentées dans les horloges à automates, à jacquemarts,

ou à l'image du vieil homme des almanachs et calendriers des colporteurs et des bergers, aux xylogravures figurant décembre et l’année qui va finir… On peut penser que les guerres et épidémies européennes, les famines, les exactions des écorcheurs, la Peste noire aussi bien que l’extermination des peuples amérindiens par les conquistadores et les chocs microbiens, la traite des esclaves d’Afrique noire ainsi que l’irruption de la syphilis ont considérablement hâté le « rajeunissement » du PVS. A la fin de l’époque moderne, lorsque prend fin l’âge des bûchers des sorcières, le PVS s’est mué en Dame blanche… femme mûre en un premier temps, mais non plus âgée, d’environ quarante à cinquante ans, légende des Habsbourg, vogue des fantômes victoriens, évocation dans les hôpitaux et les champs de bataille tout au long du XIXe siècle de la bonne infirmière à la tenue immaculée, sorte de Florence Nightingale spectrale venue recueillir l’âme des moribonds. »

Laura en a assez de ce cours d’Histoire qui l’assomme. Seule la sorcière l’intéresse. Elle interrompt l’exposé et s’écrie :

« La sorcière ? Chic ! J’adore les sorcières dans les dessins animés ! C’est pas la fée Carabosse, dites ? »

M. W. est décontenancé par cette brusque manifestation d’ingénuité. Après tout, Laura a bien la mentalité et les réactions propres à son jeune âge. Alors, pourquoi donc s’inquiéter sans raison ? Mais il ne tient pas compte de ce que peut lui dire la gamine et reprend, imperturbable :

« Je voudrais te raconter le roman de Wilkie Collins, The woman in white,

ou encore, l’opéra comique de Boieldieu de 1825, La Dame blanche. Mais je possède mieux : une reproduction incontestable de l’aspect du PVS vers 1860, peint d’après le témoignage d’un haut personnage mourant de la cour d’Autriche – presque d’après nature donc – par Winterhalter. Regarde, Laura : elle est là. A côté, tu peux voir deux copies de photos irremplaçables : il s’agit des derniers clichés pris par Nadar et par Robert Capa avant leur mort : ils ont vu le PVS et ont réussi à le fixer sur pellicule. Comme tu le constates, il a poursuivi sa régression et a pris au XXe siècle l’aspect d’une jeune femme brune éthérée. De même, j’ai consigné dans mon registre des duplicatas de moins bonne qualité des dernières œuvres de Julia Margaret Cameron – en 1879 – et de Diane Arbus, juste avant qu’elle ne se suicide. Si chez la première, le PVS a encore à peu près le même âge que sur la toile de Winterhalter, la Dame blanche de Diane Arbus , prise en couleurs sur polaroïd, est incarnée par une jeune fille d’à peine dix-huit ans aux longs cheveux bruns ondulés et à la tunique un peu hippie d’une clarté immaculée tombant jusqu’à ses pieds. Les critiques l’ont baptisée l’Ange du Trépas…On glose encore sur la réalité de ces visions, de ces jeunes femmes que seuls peuvent voir s’incarner ceux qui vont… Au fait, veux-tu les regarder ?

- Non, monsieur ! J’ai peur ! je suis fatiguée ! Il est tard ! »

Dans ces derniers mots, Laura s’est gardée de dire je veux rentrer à la maison sinon papa et maman vont me gronder.

Notre scientifique passe outre aux récriminations de la petite fille. Il en vient à l’évocation des grands conflits du XXe siècle, aux génocides, à la Shoah, aux famines africaines, à la malnutrition dans le monde, à la mortalité infantile, au SIDA, au cancer, au paludisme, aux grandes catastrophes minières, aériennes, ferroviaires, aux tremblements de terre, aux ouragans, aux tsunamis qui ont émaillé ces cent dernières années. Il se targue même de citer des témoignages recueillis de tommies et de GI’s mourants de 1917, 1942, 1944 ou de la guerre du Vietnam. A chacun de ces faits divers dramatiques, il recueille les coupures de presse, comme en une quête morbide et sans terme. Il cite la catastrophe aérienne de Tenerife, dans les années 1970, où une boîte noire aurait enregistrée la présence d’une passagère incongrue dans le cockpit, une jeune fille aux longs cheveux noirs d’une éblouissante beauté à la robe blanche moirée, semblable à l’ange de Diane Arbus, sorte de fantôme des compagnies aériennes se manifestant avant chaque crash…Il voudrait aussi parler des pompiers du World Trade Center, le 11 septembre 2001, qui auraient ressenti à leurs côtés la manifestation éthérée, virtuelle, d’un spectre féminin ayant l’apparence d’une adolescente d’à peine quatorze ans, en pleurs, à la magnifique coiffure de jais…comme si elle en avait assez, comme si elle éprouvait enfin de la compassion pour cette multitude de vies humaines brisées avant leur terme naturel. Crise de jeunesse, d’adolescence, du PVS régressant toujours plus, se révoltant devant l’absurdité, la bêtise et l’impuissance des hommes ?

Le professeur se fait toujours plus disert, plus prolixe, comme si le verbe était devenu pour lui un exutoire, ou plutôt, une manière de retarder, de repousser le plus indéfiniment qu’il le peut, une échéance dont il n’appréhende pas l’exacte nature. Un reculer pour mieux sauter ?

Laura en a assez. Elle finit par lui crier :

« Stop ! »

Et M. W. se tait. Il hésite quelques secondes, et ces secondes paraissent s’étirer, s’étaler sur des siècles, comme s’il se trouvait à l’horizon de singularité d’un trou noir, comme si le temps se dilatait indéfiniment. Puis, il reprend.

« Laura, une école a brûlé, m’a dit l’agent Stevens. J’étais au courant. J’ai les articles des journaux sur l’incendie. Tout le monde y a péri…sauf toi. C’est là que tu étais scolarisée, n’est-ce pas ? Ne me cache rien. Et le bus Greyhound où tous les passagers sont morts, c’est bien celui que tu as emprunté pour venir jusque chez moi ? Et tu as parlé à ce pauvre Sam –paix à ses cendres - pour lui demander où j’habite, non ? Ne me mens pas Laura !

- Je veux pas ! Je veux plus te parler !

- Tu me tutoies, à présent ! Tes parents…ils sont vrais ou inventés ? C’est une de tes fables, hein ? »

Tandis qu’il questionne en vain la fillette sur un ton de plus en plus sévère, le professeur W. s’est rapproché d’une table avec un tiroir qui n’est même pas fermé à clef. Il le tire et en exhibe une paire de ciseaux : celle qu’il utilise ordinairement pour les coupures de presse.

« Tu vas gentiment m’obéir, être toute sage, ma Laura. Tu es une jolie petite poupée bien tranquille. Tu es vraiment très belle ! Tu vas te laisser faire. Je vais te couper une mèche de cheveux et la passer dans l’appareil. Je veux voir et analyser ton PVS. D’accord, ma mignonne ?

- Je veux pas ! Je veux pas ! Tu es méchant ! Tu comprends pas pourquoi je suis ici ! » S’époumone la petite fille.

Sans crier gare, montrant une agilité déconcertante pour ses soixante-dix-sept ans, W. bondit sur l’enfant et la saisit, ciseaux en main. Il essaie de prendre une de ses nattes, la tire, veut couper une poignée de cheveux. La gamine résiste, se débat, geint, mord, griffe, pleurniche, donne des coups de coude, des coups de pied.

« Tu me fais mal ! Tu comprends pas ! C’est pas ma faute ! J’ai peur ! Tu peux pas me tuer ! Personne peut me tuer ! »

Malgré les jérémiades et les coups de la fillette, W. parvient à ses fins et s’empresse d’introduire la mèche de cheveux noirs dans « l’aquarium ». Puis, il réinitialise l’ordinateur, sélectionne Homo sapiens sapiens… Laura veut l’empêcher de poursuivre. Elle se jette sur lui et bombarde, martèle le savant de coups de poings dérisoires vu sa petite taille. A soixante-dix-sept ans, W. fait preuve d’une résistance, d’une robustesse et d’une vitalité étonnantes. Ses parents sont morts nonagénaires et il a de bons gènes. Il ne fléchit pas sous les coups. C’est alors que l’écran de l’appareil affiche un résultat aberrant.

« Le PVS, il est informe, comme non constitué, incréé ! Il ne représente rien de connu ! Ce n’est pas dû à un dysfonctionnement du spectrographe ! Je ne vois qu’une ombre vague, d’une ténuité indéchiffrable ! Tu n’es pas humaine Laura, tu n’es pas… »

Il n’achève pas. Laura a cessé de pleurer. Malgré les sanglots, les spasmes, qu’elle étouffe encore avec peine, elle parvient à sourire…un sourire dément, démoniaque, irréel.

« Je suis. Je suis ce que je suis, et parce que je suis… »

W. est pris d’un accès de démence. Il renverse les meubles, les tables, les étagères qu’il balaie d’un revers de main, déchire les photos et coupures de journaux épinglés sur les murs. D’un rire de fou, incoercible, il reprend la paire de ciseaux et coupe une de ses propres mèches grises.

« Le PVS ! Le PVS d’Homo sapiens ! Ah ! Ah ! »

Il recommence la même manœuvre avec dextérité malgré les ricanements sardoniques qui le secouent tout entier.

« L’écran ! L’écran ! Ah ! Ah ! Je vais savoir, enfin ! »

Le résultat s’affiche.

« Toi ! C’est toi ! Malédiction ! Notre propre espèce va …sur sa fin. »

L’ordinateur a révélé l’image : une jolie petite fille brune, avec des tresses, une petite robe toute blanche, un petit tablier mutin… Un petit chaperon blanc, vêtu comme pour un conte de fées. Sept ans à peine, ou un peu moins…à présent qu’une nouvelle moisson a connu la fauchaison et a été engrangée.

« N’as-tu pas encore compris, vieil imbécile ? reprend Laura avec des inflexions d’une troublante maturité. Je suis le PVS. Je suis ton PVS et ma mission est de t’emporter à l’instant puisque ta dernière heure est arrivée. Mais j’ai un autre nom. Vous êtes la seule espèce sur Terre à être parvenue à m’appréhender, à avoir une conscience aiguë de moi, à me conceptualiser, à me nommer, à me ressentir pour ce que je suis, à me désigner. Vous, les humains, vous m’appelez tout simplement LA MORT. »

Christian Jannone.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire